Три страны, лежащие между Доргойским морем и вершинами Дагнаба, от века почитали Отца-Небо, Мать-Землю, Бога Солнца и Белую Деву.

В Доргое поклонялись Отцу Небесному и его священной птице — орлу. От гор до моря славились доргойские кинжалы, способные с легкостью рассечь и волос, и молодое деревце.

В Гинкаране почитали Бога Солнца и его златогривых коней. Правители далеких и близких стран не скупились на золото, дабы заполучить скакуна из гинкаранских конюшен, но не было среди них белых — лошадьми белой масти гинкаранцы не торговали: их посвящали богу, отпуская в степь навстречу вольному ветру.

В Анламе же чтили Белую Деву, а сердцем веры в Белоликую были Дагнабские горы, где за неприступными кручами, бездонными пропастями и бурными реками в окружении нулуровой рощи высилась Скала слез, Скала Плачущей Девы, как называли ее в окрестных селениях.

Весной, когда в честь сошествия Златокудрого к Белоликой отмечали праздник Йалнан, добирались до гор первые паломники. Не всякий мог дойти до святого места, но преодолевший долгий и трудный путь очищался от девяноста девяти грехов. А сами горцы считали, что только в Дагнабе человеку стоит родиться и умереть, не ища счастья на чужбине, где слова и улыбки людей так же лживы, как их души. И невест себе мужчины испокон веков высматривали в родном краю.

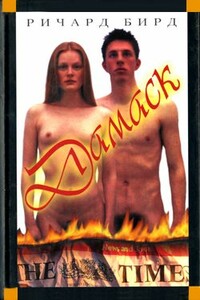

Единственный сын углежога из Дэкира был первым, кто нарушил неписаный закон. Долгожданный день возвращения ушедшего на заработки сына стал для отца с матерью черным днем. Они уже и невесту своему парню присмотрели, а Мэкчир пришел не один: за ним легко, словно и не касаясь земли, ступала девушка, каких в здешних краях сроду не видели, — лицо молочно-белое, глаза цвета застывшей смолы, длинные медно-рыжие волосы… Все говорило о том, что она с побережья, из рыбацкого селения, а рыбаков горцы не жаловали. Ну что это за люди: не пашут, не сеют, — мотаются в утлых лодчонках по бурному морю, пока странный бог, именуемый Отцом Штормов, не упокоит их в бездонной пучине… А женщины? Даже замужние не покрывают голов, да что там голова — ходят чуть не нагишом: грудь нараспашку, юбки едва ли ниже колена, разве что срам на всеобщее обозрение не выставляют! И есть среди них ведьмы, которые, обернувшись птицами, летают над морем и могут полонить вольный ветер. А если им власть над ветрами дана, что им стоит окрутить парня?

«Хоть бы космы прикрыла, бесстыжая», — прошелестел шепоток среди сбившихся в кучу женщин. Мужчины молча сопели, глядя на чужачку. Отец Мэкчира даже не вышел из дома взглянуть на невестку, но сын и после этого не одумался: на отшибе, подальше от людских глаз, нашел место для дома и принялся таскать туда камни. Никто из родичей молодым не помогал. Да этим двоим никто и не был нужен. Изредка ветер доносил смех чужеземки, а селяне бурчали: «Ишь, заливается, рыбацкое отродье!» — и не могли взять в толк, как Мэкчир осмелился привести с собой эту девку? Добро бы просто потешился с ней: когда парень уходит на заработки в дальние края, там всякое бывает, но другим почему-то хватало ума вовремя остановиться! Знать, искусно расставила сети рыжая рыбачка…

А Имэн никаких сетей Мэкчиру не расставляла. Многие ее однолетки, выйдя замуж, уже нянчили первенцев, но у нее не было надежды когда-нибудь покинуть отчий дом, и причиной тому была родная бабка — дэхтэ, «та, что заговаривает ветер». Люди не осмеливались произносить вслух ее имя: дар говорить с ветром дает дэхтэ сам Отец Штормов. Но ревнив владыка пучины — одно дает, другое отнимает… Не быть дэхтэ женой земного мужчины, не простит Отец Штормов измены.

Бабка Имэн, сказывали, была в юности огонь-девка — статная, гибкая, рыжие волосы полыхали, как пламя. И не устоял какой-то бедолага: у той, чье имя запретно, родилась дочь. Кто был отцом, наверняка так никогда и не узнали, но вскоре не вернулся с лова рыбак из соседнего селения. Не простил Отец Штормов… А та, чье имя запретно, ушла от людей, оставив дитя своей тетке.

Тихая пугливая девочка ничем не напоминала мать. Выросла молчаливой, спорой в работе, глаз ни на кого не поднимала. «Эту Отец Штормов не тронул», — радовалась тетка, однако вздохнула спокойно, лишь выдав ее замуж. Племяннице в ту пору едва минуло четырнадцать, жених был вдвое старше — вдовец с тремя сыновьями. Жизнь с ним, понятно, не сахар, но ясно, что никто из холостых парней к дочери дэхтэ не посватается. Бабкин дар — проклятье внучек: та, что заговаривает ветер, не может уйти к Отцу Штормов, не передав дар по наследству. Во время свадебного обряда все желали молодым сыновей. Родилась Имэн.

Выросла она ясноглазая, белолицая, волосы отливали на солнце золотом. Люди, встречая ее, невольно засматривались, потом украдкой сплевывали себе под ноги: мало ли что сулит встреча с ведьминым отродьем! Когда отец единственный раз свозил дочь в город, Имэн удивило, что никто при виде нее не плевался. Торговля у них шла бойко: мужчины валили валом. Особенно старались приезжие гинкаранцы, — не слезая с седел, накупили уйму не нужной им вяленой рыбы, и без устали щелкали языками: «Ай, красавица! Золотая, как дочь Небесных лугов!»