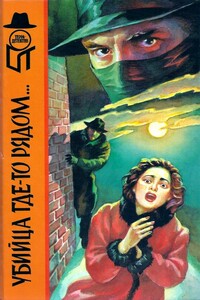

В пять часов вечера, как и обычно, как он делал уже на протяжении трех недель, он спустился в метро в самую давку, в медленный будничный кошмар. Он хотел убить человека. В общем, все равно какого. Но он предполагал: это будет женщина. Мужчину трудно столкнуть на рельсы. Мужчина будет сопротивляться неожиданной смерти. А по замыслу нужно было остаться незамеченным. Совершить это и уйти.

От постоянного желания заставить себя и совершить невозможное, пространство подземных залов казалось золотым, от растущего собственного напряжения оно становилось, как в детстве, огромным и удушливым, лишенным выхода. Внизу воздух был желтый, за лязгом эскалаторов не совсем прозрачный. Он присаживался на скамейку и закрывал глаза. Ему чудился летящий по белым школьным коридорам последний звонок. Звонок застрял в голове и мешал сосредоточиться.

После паузы он заставлял себя подняться на ноги. Люди вокруг закручивались густой толпой. Одна и та же станция, всегда та же. (Почему он выбрал ее?) Бронзовые виноградные лозы, темнеющие вокруг покачивающихся люстр, просвеченные красным мозаики, будто за этими красными стеклами, за грубыми линиями псевдографики прячется еще что-то. Лица… Лица на рекламных плакатах улыбались, живые лица вокруг сосредоточенно двигались вперед. Квадратные черные проемы туннелей. От духоты бронзовые лозы стекали по мраморным стенам вниз, они были теплые.

Если вытянуть руку и напрячь пальцы, можно дотронуться до отшлифованной ягодки. Это прикосновение к живому металлу, как мягкое снотворное, запутывало чувства.

Весной он ходил в длинном белом плаще. Руки в карманы, непричесанная голова всегда чуть приподнята. В желтом свете плащ казался серым. В конце мая он сжег этот плащ в глиняной яме за домом, так же как сжег свой второй дневник.

Твердо остановившись на том, что он хочет совершить безмотивное убийство, он записал в этот дневник:

«Если жизнь обрывается мгновенно и ты не знаешь о том, что она оборвалась, это должно быть приятно… Я ничего не отниму у человека, который умрет, я отниму у себя.

Я подарю совершенно незнакомому, случайному человеку, вероятнее всего, молодой женщине (почему-то хочется, чтобы это была именно молодая женщина), спокойную бесконечность. Все равно, какая бы она ни развернулась, эта бесконечность, любая, она всяко лучше тупого физического путешествия по этой жизни.

Я беру на себя ее ошибки, принимаю за нее решение, и мне платить… Чтобы достичь большего, нужен иной опыт. Иной опыт стоит дорого.

Нельзя только ни на что больше рассчитывать, не должно быть никакого мотива, никакой уголовной зацепки, иначе опыт может слишком затянуться. За этот эксперимент, конечно, придется потом ответить… Но не перед людьми же отвечать?..»

Уже приговоренный, но еще не сожженный дневник лежал запертый в столе. Решение принято. Все детали взвешены. И вот уже третью неделю он не мог себя заставить. Он выбирал женщину, стоящую за чертой ограничения. Он сосредотачивался на какой-нибудь коричневой туфельке, на каком-нибудь кафельном ромбике, он настраивал себя на одно быстрое движение. Толкнуть в спину, совсем слегка, больше ничего. Толкнули, и дело сделано. (Он даже не услышит ее голоса, он сможет узнать, как ее звали, только из сводки новостей.) Налетал очередной поезд, и рука не шла. Он определил себе не подниматься в город, пока не сделает то, и каждый раз сам не замечал, как оказывался на поверхности.

Его толкали, его крутило по длинным переходам, сдавливало и отпускало в живом и жарком месиве тел. Обнаруживая вдруг, что уже стоит на эскалаторе и поднимается к выходу, он делал над собою усилие и разворачивался назад. Несколько раз от этого внутреннего напряжения он отключался. Он будто засыпал стоя. Его будили. Смешно и противно будили. То пьяный на ногу наступил, то старушка задела зонтиком, то идиот-милиционер документы по три раза проверяет…

На этот раз его разбудила девушка в большой розовой беретке. Беретка была булавкой приколота к волосам.

— У вас все лицо испачкано, — сказала она.

У нее был красивый голос, и, кажется, она говорила с акцентом. Путала ударения. Ее голос тонул в реве уходящего поезда. Он очнулся и обнаружил себя сидящим на деревянной скамеечке. Девушка смотрела сверху вниз, глаза ее смеялись. Он повернул голову за уносящимся гулом. В черной трубе туннеля растворился на глазах голубой квадрат.

— Ну посмотрите! — она стояла прямо перед ним, под расстегнутым розовым плащом туго натянуто какое-то невероятное блестящее платье. Золотая цепочка на шее немного сбилась. Наверное, маленький золотой крестик затаился на груди.

— Где? — спросил он.

Платье было чуть выше колен. Ножки стройненькие, но излишне развиты икры, туфельки изящные, розовые, с маленькими бантами. Неудобно косить глазом, долго смотреть на ноги в такой близи. С такого расстояния можно смотреть только в лицо (между ними не было в эту минуту и двадцати сантиметров, она наклонилась). Каштановые кольца волос лежали на ее глазах, как замысловатые очки без стекол.

— Вот, пожалуйста, — она вынула из сумочки пудреницу и щелчком открыла ее. Перед ним оказался фрагмент собственного лица и тоже розовая круглая подушечка, от которой пахло чем-то тонким и чисто женским.