Глава 1. Плач озерного бога

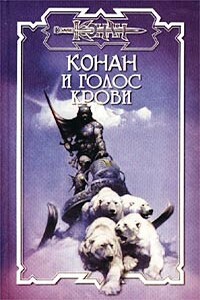

Конан не любил видеть сны. Он справедливо полагал, что усталый воин должен проваливаться на ночь в краткое небытие, в черную прорубь беспамятства с тем, чтобы утром вскакивать с новыми силами и головой, свободной и ясной. А туманные видения, смутные странствия души, воровато покидающей беспомощное тело в поисках новых впечатлений, — это для изнеженных женщин, для чародеев, поэтов и прочего малодостойного люда. Воин же должен спать, как сраженный намертво.

Но на этот раз сон пришел к нему, и с этим ничего нельзя было поделать. Нельзя было отогнать его, как приставалу-нищего, либо уничтожить двумя-тремя взмахами меча. Сон не спрашивал позволения, он просто был. Он окружил его, загнал в ловушку, выхватил расслабившуюся душу и перебросил в детство.

…Осеннее утро. Редкие, словно случайные снежинки падают с серого неба, тают, оставляя влажный блеск на рыжей шерсти коня. Горло и ноздри щекочет — до кашля — морозный воздух, льдистая земля хрустит под тяжелыми копытами, пахнет сосновыми иглами, снегом, теплым конским навозом… Отец впервые посадил его, четырехлетнего малыша, на коня, и он изо всех сил сжимает коленками мохнатые, мерно вздымающиеся бока фыркающего зверя, руками вцепившись в пук рыжей гривы на острой, костистой холке. Скрестив на могучей груди руки, широко расставив ноги в прочных штанах из оленьей кожи, отец угрюмо наблюдает за его неуклюжими попытками удержаться на его хребте, не съехать набок от крупной, неровной тряски. Отец всегда хмур. Конан не помнит, чтобы он когда-нибудь улыбался или обнажал зубы в беззаботном смехе. Сурово сведенные над светлыми глазами брови, тяжелая складка у губ — такие же неотъемлемые черты его облика, как несмываемая чернота на ладонях и въедливый запах кузнечной сажи. Неожиданно отец резко вскрикивает, машет рукой, и жеребец срывается в галоп, закидывая голову и взбрыкивая ногами. Он вовсе не хочет сбросить маленького всадника, он вряд ли вообще ощущает на себе его невеликий вес, просто, шалея от морозного воздуха, играет, горячит застоявшиеся мышцы. Но Конан после особенно резкого курбета (скачка) теряет равновесие и кубарем скатывается на острую, словно кости без плоти, землю. Он вскрикивает от сильной боли в спине, и крик его, точно эхо, подхватывает и усиливает знакомый голос. Мать спешит к нему, причитая и протягивая руки. Конан хочет сказать ей, что сейчас он встанет, какие пустяки, но отчего-то не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Голове его жестко и холодно, обледеневшие комки навоза и сосновые иглы царапают шею… Но отчего она так кричит? Киммерийские женщины никогда не плачут и не кричат, разве только в багровом тумане битвы, опуская на выдохе тяжелые мечи на шеи и плечи врагов. Ему стыдно за мать, за ее заунывный, слезно-жалобный вой. «Ай-е-о-о-о!..»

«Ай-е-о-у-у!!!» — раздалось совсем близко, и Конан открыл глаза. Проклятье! Опять эти стоны озерной твари! Он перевернулся со спины на живот. Все тело было мокрым и скользким от пота, хотя он спал совершенно обнаженным. В этих проклятых джунглях изнуряющая дневная жара сменяется не менее мучительной духотой ночи. О Кром! Еще бы один глоток свежего киммерийского воздуха! Хруст льда под копытами… Запах сосновых игл… Конан не любил снов, но в этот, только что отлетевший, он нырнул бы с радостью, словно в прозрачные воды горного озера, в котором плескался все детство.

Но сон больше не возвращался. Странный он был… И странный вкус оставил после себя в душе — смесь безотчетного счастья и томительной тревоги. Знающие люди говорят, что если сумеешь правильно растолковать свой сон, узнаешь нечто важное из своего ближайшего будущего. Вот только кто его растолкует? Шумри? Он-то, конечно, согласится — и с большой охотой, но Конан будет последним недоумком, если примет его цветистое вранье всерьез.

Конан покосился на своего безмятежно посапывающего спутника. Бродяга скорчился в двух шагах от него, подтянув колени к груди, в позе младенца в утробе матери. На губах его блуждала смутная улыбка, веки подрагивали. Похоже, рев чудовища ничуть не мешал странствиям его души. Он был так же обнажен, как и Конан, но на тело его до самой макушки была наброшена сеть с крупными ячейками, сплетенная из тонкой и прочной травы и пропитанная каким-то вонючим снадобьем. Шумри утверждал, что эта вонь отпугивает ночных насекомых. Он предлагал сплести такую же и для Конана, но тот, презрительно усмехнувшись, отказался. Что ему укусы каких-то летающих и ползающих тварей, его богатырскому сну — провалу в прорубь небытия — это не помеха… Мелкая кусачая нечисть, действительно, ему не мешает, но вот вой озерного демона (как, кстати, называют его туземцы — «Ба-Лун»? — нет, не совсем так, а с подвыванием и обязательным благоговейным опусканием век — «Ба-Лууун»…), разбудил, вышвырнул из-под прохладных небес родины в душную темень чужих джунглей. О Кром! Зачем он здесь?!

Проснувшееся раздражение теснилось в груди. Конан охотно разнес бы по бревнышку жалкую туземную хижину из тонких пальмовых стволов. Ну почему он увлекся речами этого бродяги? Какой глумливый бог плюнул ему в глаза, всегда такие холодные, зоркие и недоверчивые, какой демон замутил рассудок так, что он послушно пошел за только что встреченным проходимцем, словно ребенок за флейтой чародея?.. Шумри умеет опутывать липкой словесной сетью, этого у него не отнимешь. Единственное, на что он способен.