Зори не гаснут - [3]

— Ты поглаживаешь меня, как кошку. — Озорно рассмеявшись, порывисто привлекла меня к себе и поцеловала в губы. — Вот так надо… — Спросила шаловливо: — Не умеешь? Да?

Ошалевший от счастья, я стал целовать ее щеки, губы, глаза. Она отстранила меня ласково, но решительно.

… Вагон спит. Только в тамбуре, куда я выхожу курить, наталкиваюсь на двоих. Это влюбленные. В тамбур, в неплотно прикрытую дверь хлещет сырой ветер, но они не замечают его. Прильнули друг к другу.

А я все курю, вспоминаю. Вера все дальше и дальше…

ЧЕЛОВЕК В ПОДТЯЖКАХ

Тонкий, худой старик сидит против меня. Он в нижней рубахе, в подтяжках. Бледные пальцы его плотно обхватили стакан. Он посасывает чай, причмокивает узкими губами. Я читаю, а ему, должно быть, хочется поговорить. Он вздыхает и брюзжит:

— Света порядочного и то нет. Разве это электричество? Сущее издевательство.

Голос у него жидкий, почти женский. За окном темно. По стеклу медленно, как слизняки, ползут капли дождя. Закладываю книгу. Старик поспешно обращается ко мне:

— На родину следуете?

Я отвечаю, что кончил медицинский институт, еду в деревню на работу.

— Сами пожелали или по распределению? — участливо осведомляется он.

— Сам.

— Прижала жизнишка?

— Никто не прижал.

Он хлебнул чаю, посмотрел с притворным простодушием.

— И не страшно в даль сибирскую? — Укоризненно качает головой. — Молодость — вот и не страшно. А она-то, глушь, хоть кого укатает: сегодня мороз, назавтра буран, то выезд к больному, то по квартирам ходи.

— На то я и учился. А кто вы?

— Сие существа разговора не касается. Однако жизнь я знаю. Седьмой десяток завершаю. А что, в городе нельзя было задержаться?

— Было место — отказался.

Собеседнику моему почему-то становится весело. Он смеется, обнажая бледно-розовые, мертвые десны протеза.

— И… да, весьма романтично: служить на благо, отдать все силы… И, впрочем, не ново. — Резко обрывает смех, смотрит на меня осуждающе. — Это от начитанности, — продолжает он поучительно. — Молодой человек обязан, пока силы есть, к верхам жизни пробиваться, лбом лед ломать. В наше время сие называлось карьерой. А вы, извините за выражение, сами головой в прорубь тискаетесь. Весьма непрактично. Вы на какие оценочки институт закончили?

Он умолкает, на мгновение задохнувшись. «Должно быть, эмфизема легких», — думаю я и отвечаю:

— На пятерки.

— Ну вот, видите, батенька. С пятерками — и вдруг в Сибирь. Вам бы ученую дорогу выбирать, а в Сибирь пусть едут какие поплоше. Третий и четвертый сорт…

— Что ж плохого в Сибири?

— Боже! — воскликнул он с досадой. — Да все! Все! — Загибая пальцы, он принимается перечислять: — Зимой либо мороз, либо вьюга. Среднего не бывает. Лето придет — комар, продохнуть нельзя. Народ серей серого. Дикость и неуклюжесть повсеместные.

— Серость и дикость?! Не верю.

— Многие не верили. Однако впоследствии пыл-жар вьюга посдула. И с вас посдует. Сибирь! — Он многозначительно поднимает указательный палец, торжественно повышает голос: — Слово-то какое! Вы образованный, может, читали, как выразился некий европейский путешественник еще в восемнадцатом веке? «Сибирь, — писал он, — сие суть бескрайняя темница, и один звук имени ее подобен свисту бича». Сильнейшим образом сказано!

— Так то в восемнадцатом веке, — возражаю я.

— Однако с тех пор она южнее не переместилась.

— А люди?

— Что люди? Все те же. Рабы плоти своей тленной. К тому ж, через палец сморкаются… Э, да что толковать. Через год, другой сами, молодой человек, волком взвоете.

— Зачем вы все это говорите?

— Только лишь ради перспективности.

— Пугаете?

— Ни-ни. Зачем пугать? Сами испугаетесь, придет время. Спокойного сна.

Кряхтя, он лезет на верхнюю полку, ложится ко мне спиной. Теперь в полутьме видны только перекрещивающиеся темные полосы его подтяжек.

Поезд идет медленно, осторожно, как будто боясь оступиться. Сколько ни всматриваюсь в окно, увидеть ничего нельзя. Длинная-предлинная ночь. Смотрю на часы и с удивлением вижу: еще только полтретьего. Кто этот старик? Впрочем, думать о нем не стоит. Доживающий свое обломок старины.

Но что то царапается в душе, поскабливает, как ногтем по стеклу. Что? Почему так въедливо неприятен этот разговор? Я ложусь и тут же вскакиваю — понял! Как похоже это на Верины мысли. Даже слова те же: «глушь», «дикость», «комар». Только у нее это было без усмешечки, с жалостью ко мне. А это еще обиднее.

Старик в подтяжках спит. Даже сквозь лязг колес слышен его храп — булькающий, натужный, как будто он задыхается, тонет в болоте.

В памяти звучит его дряблый голосок: «Это от начитанности», «народ серей серого».

Незаметно задремал. Очнулся — утро. Глянул на старикову полку — на ней только смятый полосатый матрац.

А за окном ярчайший свет. Вдоль железнодорожной насыпи по лужам отстоявшейся дождевой воды прыгает утреннее солнце. Стремительно проносятся пихты и высокие ели. Вблизи они темно-зеленые, на них ясно видны светлые пальцы новых побегов. Издали они кажутся синими, подернутыми туманной голубизной.

Утро тихое, но вместе с поездом мчится упругий вихрь, и от его прикосновения высокие травы испуганно бьются, приникают к земле. Вспыхивают голубые, желтые, оранжевые цветы. Все вокруг напитано молодой, нетронутой свежестью.

В книгу пошли повесть «На исходе зимы» и рассказы: «Как я был дефективным», «„Бесприданница“» и «Свидание».

В центре повести Леонида Гартунга «Порог» — молодая учительница Тоня Найденова, начинающая свою трудовую жизнь в сибирском селе.

Леонид Гартунг, если можно так сказать, писатель-однолюб. Он пишет преимущественно о сельской интеллигенции, а потому часто пользуется подробностями своей собственной жизни.В повести «Алеша, Алексей…», пожалуй, его лучшей повести, Гартунг неожиданно вышел за рамки излюбленной тематики и в то же время своеобразно ее продолжил. Нравственное становление подростка, в годы Великой Отечественной войны попавшего в большой сибирский город, это — взволнованная исповедь, это — повествование о времени и о себе.

Член Союза писателей СССР Леонид Гартунг много лет проработал учителем в средней школе. Герои его произведений — представители сельской интеллигенции (учителя, врачи, работники библиотек) и школьники. Автора глубоко волнуют вопросы морали, педагогической этики, проблемы народного образования и просвещения.

Повесть о военном детстве сибирского мальчика, о сложных трагических взаимоотношениях взрослых, окружавших героя повести.

Вариант исправленный и дополненный самим автором (мной). О чём книга? А вот прочитаете и узнаете. До начала чтения предупреждаю: ненормативная лексика, а проще — мат присутствует в произведении в достаточном количестве, поскольку является необходимой, а потому неотъемлемой его частью, так что 18+.

Автор книги – полковник Советской армии в отставке, танкист-испытатель, аналитик, начальник отдела Научно-исследовательского института военно-технической информации (ЦИВТИ). Часть рассказов основана на реальных событиях периода работы автора испытателем на танковом полигоне. Часть рассказов – просто семейные истории.

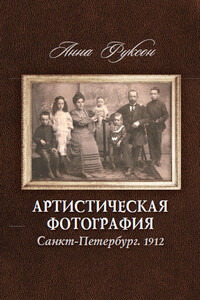

Главными героями книги являются несколько поколений одной петербургской, интеллигентной еврейской семьи. Повествование начинается с описания одного из тяжелейших дней блокады, когда героине Фирочке исполняется 30 лет. Однако в поле зрения читателя попадают и светлые моменты жизни этой некогда большой и дружной семьи – о них вспоминает угасающая от голода и болезней мать, о них напоминает и представленная на первой странице обложки подлинная фотография семьи. Тогда, в 1912 году, все они, включая годовалую Фирочку, были счастливы и благополучны.

В книге затронуты вечные темы – противостояние добра и зла, человек и война, связь поколений. Время действия – гражданская и Первая Мировая, Вторая Мировая войны. На первой сражался отец, на второй – отец и сын, которые имеют неразрывную духовную связь. И хоть перманентность войны угнетает, эта духовная связь между людьми, не дающая временам прерваться, не позволяющая ушедшим сгинуть без следа, сообщает радость. Радость и заслуженную благодарность, отзывающуюся в сердцах тех, кто живет сейчас. В романе переплетены реальность и вымысел, философия и обыденные размышления.

Действие романа охватывает период с начала 1830-х годов до начала XX века. В центре – судьба вымышленного французского историка, приблизившегося больше, чем другие его современники, к идее истории как реконструкции прошлого, а не как описания событий. Главный герой, Фредерик Декарт, потомок гугенотов из Ла-Рошели и волей случая однофамилец великого французского философа, с юности мечтает быть только ученым. Сосредоточившись на этой цели, он делает успешную научную карьеру. Но затем он оказывается втянут в события политической и общественной жизни Франции.

Михейкина Людмила Сергеевна родилась в 1955 г. в Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева. Автор книги повестей и рассказов «Дорогами любви», романа «Неизведанное тепло» и поэтического сборника «Такая большая короткая жизнь». Живет в Минске.Из «Наш Современник», № 11 2015.