Жизнь Никитина - [3]

От сей причины дела, разумеется, в гору не шли, но под гору катились шибко. И безвозвратно удалялись те счастливые времена, когда десятками тысяч ворочал, когда все – в торговле, в доме как бы само собой ладилось, лепилось одно к одному: достаток, любимая жена, сынок-первенец, почет и уважение в городе. Тогда-то и подлинная сила была, крепость тела, веселость в работе, в молодецких забавах. Свечной заводишко не сказать чтоб велик, а кормил вволю. Да еще и около кормилось душ с двадцать. – мастера, рабочие, приказчики, развеселые, разбитные ребята, добытчики, что по всей матушке России ездили, промышляли закупкой вощины, сала, пеньки, льна; а попадалось под руку выгодно, за бесценок – так и хлеба, и шерсти, и домотканого холста. Все шло в оборот, из всего копеечка вышибалась.

Забавами были кулачные бои, когда алой кровью пятная сахарно-белый крещенский снег, пестря его чернотой сбитых шапок и потерянных валенок, зычными криками подымая в хмурое морозное небо галок со всех двадцати шести городских церквей, чижовские не на жизнь – на смерть схватывались с придаченцами[1]. Разудалая гульба на масленой неделе, великий конский бег по Большой Дворянской улице, опрокинутые сани, вывороченные оглобли, женский визг, хриплый рев наездников и оглушительный, веселый гомон бубенцов и поддужных колокольчиков…

И в делах и в забавах Савва был удачлив. До поры до времени, как оказалось.

Ивану Савичу шестнадцатый пошел, он уже с полгода числился в риторах, усердно, прилежно изучал науку элоквенцию, когда на родителя посыпались напасти: посланный за вощиной в башкирские пасеки приказчик сбежал, и с немалыми деньгами; удар пришелся под вздох, как говорится: ухнул изрядный капитал, и завод остался без воску. Месяца не минуло, как новая про́торя: сразу два должника объявили себя несостоятельными, сели в яму, за рубль было заплачено по четыре копейки. Савва крепился, дюжая его природа держалась еще, но в черную осеннюю ночь сорокового года, аккурат под казанскую, господь посетил никитинский двор: сгорел сарай с фитильной пряжей. Завод стал, работники запросили расчету, а рассчитывать было нечем. Вот тут-то Савва и протоптал стежку к питейному заведению.

Он и трезвый в домашнем быту был неудобен, грубоват, заносчив, всех под свой салтык ломал. «Цыц!», «Молчать!» да «Кто ты есть супротив меня!» – только от него и слышали. В хмельном же одичании и вовсе сделался тиран, безобразник; рукам волю дал, без матерка у него уже и слово с языка не шло. Маменька Прасковья Ивановна, тихая, безответная, частенько теперь платок повязывала так, что одни лишь глаза наружу: совестно ведь было перед соседями показывать синяки, какими одаривал ее Савва. Сколько же она в те поры слез выплакала! Про то одна только темень ночная знала. Но чтобы пожалиться кому, излить перед кем душевные свои обиды – что вы! Как можно… Да она лучше смерть бы приняла, чем вынести сор из дому.

Однако, когда терпеть уже вовсе не стало моготы, в отчаянье решилась прибегнуть к тому же средству, что и Савва: ночью глубокой, крадучись, прошла к заветному поставцу, в коем синий, с морозными прожилками хранился пузатый графинчик, мужнина опохмелка; стараясь не брякнуть стеклянной дверкой, открыла шкапчик, дрожащей рукой налила в толстого зеленого стекла пузатый лафитничек с половину и уже к губам поднесла остро, хлебно пахнущее питье, да вдруг – «Господи, что ж это я делаю!» – подумала с ужасом и выплеснула зелье на пол. В спаленке, упав перед образами, молилась владычице небесной, чтобы наставила и укрепила.

Но нет, не дошла Прасковьина молитва: минул день, другой, и вот снова глубокой ночью скрыпнула дверка поставца, снова стекло о стекло брякнуло в полночной тишине… И уже не половину лафитника налила Прасковья Ивановна, а всрезь, да и выпила, перекрестившись. Тепло, сладко сделалось внутри, весенний зеленый шум повеял в душной горнице, далекой юности грустная песенка вспомнилась, зазвенела в ушах: «Стонет сизый голубочек..»

Горе тому семейству, где вечно хмелем снедаем отец, но не втрое ли горшее горе, ежели запойным недугом поражена и мать… С той окаянной, погибельной ночи началось стремительное падение никитинского дома.

Калитка, туго поворачиваясь на ржавых петлях, рычала хрипло, как старая собака. Двор широкий, вытоптанный был пуст, сараи распахнуты настежь, мрачно глядели черными воротами. Над коровьей закутой, жалобно повизгивая, хлопала дверца пустого сеновала. Дурным голосом ревела корова непоенная, видно, недоенная; она почему-то была наружи, мокрая, странно потемневшая от дождя, бродила по двору, волоча за собой обрывок привязанной к рогу веревки.

А дом сделался как прокаженный, весь в бурых пятнах; там, где обвалилась штукатурка, виднелись старые черные кирпичи. В давно не мытых, сизых от грязи стеклах окон оранжевым пламенем зловеще сверкали клочья распогодившегося к вечеру закатного неба. Унылая картина, мерзость запустения – вот что нынче являл собою никитинский дом. Туда и входить-то не хотелось. Да и что бы Иван Савич увидел там? Неубранные горницы, мусор, жалкие объедки на столе. Старик, похоже, еще не возвращался, бражничает в трактире, маменьку сон сморил, опять, видно, хлебнула из заветного пузырька, бедная…

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.

«… Сколько же было отпущено этому человеку!Шумными овациями его встречали в Париже, в Берлине, в Мадриде, в Токио. Его портреты – самые разнообразные – в ярких клоунских блестках, в легких костюмах из чесучи, в строгом сюртуке со снежно-белым пластроном, с массой орденских звезд (бухарского эмира, персидская, французская Академии искусств), с россыпью медалей и жетонов на лацканах… В гриме, а чаще (последние годы исключительно) без грима: открытое смеющееся смуглое лицо, точеный, с горбинкой нос, темные шелковистые усы с изящнейшими колечками, небрежно взбитая над прекрасным лбом прическа…Тысячи самых забавных, невероятных историй – легенд, анекдотов, пестрые столбцы газетной трескотни – всюду, где бы ни появлялся, неизменно сопровождали его триумфальное шествие, увеличивали и без того огромную славу «короля смеха».

«… После чая он повел Ивана Саввича показывать свои новые акварели. Ему особенно цветы удавались, и то, что увидел Никитин, было действительно недурно. Особенно скромный букетик подснежников в глиняной карачунской махотке.Затем неугомонный старик потащил гостя в сад, в бело-розовый бурун цветущих деревьев. Там была тишина, жужжанье пчел, прозрачный переклик иволги.Садовник, щуплый старичок с розовым личиком купидона, вытянулся перед господами и неожиданно густым басом гаркнул:– Здррравия жалаим!– Ну что, служба, – спросил Михайлов, – как прикидываешь, убережем цвет-то? Что-то зори сумнительны.– Это верно, – согласился купидон, – зори сумнительные… Нонче чагу станем жечь, авось пронесет господь.– Боже, как хорошо! – прошептал Никитин.– Это что, вот поближе к вечеру соловьев послушаем… Их тут у нас тьма темная! …».

«… Под вой бурана, под грохот железного листа кричал Илья:– Буза, понимаешь, хреновина все эти ваши Сезанны! Я понимаю – прием, фактура, всякие там штучки… (Дрым!) Но слушай, Соня, давай откровенно: кому они нужны? На кого работают? Нет, ты скажи, скажи… А! То-то. Ты коммунистка? Нет? Почему? Ну, все равно, если ты честный человек. – будешь коммунисткой. Поверь. Обязательно! У тебя кто отец? А-а! Музыкант. Скрипач. Во-он что… (Дрым! Дрым!) Ну, музыка – дело темное… Играют, а что играют – как понять? Песня, конечно, другое дело.

«… На реке Воронеже, по крутым зеленым холмам раскинулось древнее село Чертовицкое, а по краям его – две горы.Лет двести, а то и триста назад на одной из них жил боярский сын Гаврила Чертовкин. Много позднее на другой горе, версты на полторы повыше чертовкиной вотчины, обосновался лесной промышленник по фамилии Барков. Ни тот, ни другой ничем замечательны не были: Чертовкин дармоедничал на мужицком хребту, Барков плоты вязал, но горы, на которых жили эти люди, так с тех давних пор и назывались по ним: одна – Чертовкина, а другая – Баркова.

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

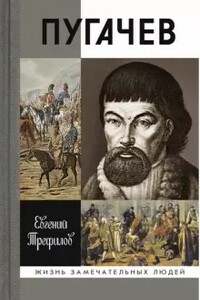

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.