Жизнь драмы - [7]

Эти строки вышли из-под пера Робера Бразильяша в 30-е годы; в газетах 40-х, 50-х и 60-х годов можно найти немало столь же драматичных событий. Жизнь, какой она встает со страниц газет, исполнена драматизма. Не потому ли мы и покупаем газеты?

Нам могут возразить, что Линдберг был человеком исключительным, национальным героем, а гангстеры исключительны именно в силу того, что они — гангстеры. Газеты же предназначаются для простых смертных — людей, которые только в мечтах могут воображать себя национальными героями и с облегчением вздыхают при мысли, что не их детей убивают гангстеры. Как бы там ни было, принято считать, что жизнь миллионов простых смертных лишена драматизма. Это общепринятое мнение, как часто бывает с общепринятыми мнениями, соответствует лишь внешней стороне дела. Да, мы только воображаем себя национальными героями. Но ведь, с другой стороны, это значит, что в своих мечтах мы все-таки являемся национальными героями. Теперь стоит нам только осознать, что большую часть жизни мы грезим — во сне и наяву, — и мы вынуждены будем отказаться от общепринятого мнения и согласиться с тем, что наша жизнь полна драматизма.

В одной из своих книг, «Психопатология повседневной жизни», Фрейд убедительно показал, что в бессодержательных на первый взгляд элементах нашей речи кроется глубокий смысл. Под покровом обыденной умственной деятельности таятся острые эмоциональные конфликты. Не можем ли мы говорить в этом смысле и о драматизме повседневной жизни даже в тех случаях, где драматизма, казалось бы, нет и в помине?

Слово мечты я употребляю в самом широком смысле: я имею в виду как мечтания наяву, так и сновидения, то есть все наши фантазии (кстати, наши предки, любившие говорить, что жизнь — это сон, тоже имели в виду оба типа наших грез). Эти фантазии представляют собой прямое или косвенное выражение желаний; желания же являются тем горючим, которое приводит в действие машину, именуемую человеком. Неправильно утверждать, что жизнь только кажется нам драматичной. Нет, раз мы хотим, чтобы жизнь была драматичной, то — поскольку это наше желание настойчиво и императивно — она действительно такова и есть. Ведь даже наши постоянные жалобы на скуку жизни свидетельствуют прежде всего о том, что мы не желаем скучать. Каждые сутки мы жаждем превратить в драму в двадцати четырех действиях. Даже отказ от жизни представляет собой драматический акт. В любом акте самоубийства можно обнаружить стремление отомстить, последнюю — жалкую и судорожную — попытку привлечь к себе внимание. Отсутствие в человеческом поведении драматического элемента — вспомним, к примеру, чопорные англосаксонские манеры — представляет собой не что иное, как уловку, средство произвести впечатление с помощью подчеркнутой сдержанности. Англосаксы до того высокомерны, что даже кричат шепотом. Нарочитая недраматичность — это особая англосаксонская разновидность драматизма.

Принято считать, что жизнь недраматична и обретает драматизм лишь после того, как журналист или драматург «драматизирует» ее конфликты. Но считать так значит упускать из виду фактор, на который и делают главную ставку журналист и драматург, — нашу неутолимую жажду драматического. Казалось бы, что может быть дальше от всякого драматизма, чем абсолютное ничегонеделание, когда даже мечтать не хочется? Вы устали, сели отдохнуть, на душе у вас вроде бы все спокойно, и вы мирно подремываете в своем любимом кресле. Но вот вы засыпаете — и сразу же начинается «кромешный ад». Титанические схватки, страшные погони, мучительные сцены чередуются во сне перед вашим внутренним оком.

Если бы только все это обрывалось с вашим пробуждением! Но нет, овладевшее вами во сне расположение духа не проходит — и немудрено, ведь оно является выражением ваших главных скрытых тревог. Вы срываете дурное настроение на жене. Прямо как в пьесе Стриндберга! Охватившее вас раздражение достигает драматических масштабов вашего кошмара. Тут звонит телефон. На работе возникло маленькое осложнение. Однако в этот момент маленькое кажется большим. Служебная неприятность воспринимается по меньшей мере как воздушный налет. Вы в бешенстве бросаете трубку. Чем не социальная драма?!

Итак, с одной стороны — грандиозные драмы, участниками которых являются линдберги и гитлеры; с другой стороны — маленькие драмы, повседневно происходящие с каждым из нас. Однако в нашем воображении эти маленькие драмы приобретают размеры и полное подобие больших драм, о которых пишут в газетах. Нечто подобное происходит и с пьесами: пьесы обычно пишутся о крупных личностях, хотя то, что в них говорится, применимо к обычным, маленьким людям. С другой стороны, когда великий драматург — скажем, Чехов — изображает незначительность повседневной жизни, ему удается показать (как, впрочем, он и обязан сделать) величие повседневной жизни, грандиозность людских мечтаний, диапазон которых простирается от тайной жизни Уолтера Митти до рыцарских фантазий Дон Кихота.

Вирджиния Вулф однажды охарактеризовала роман как продолжение наших сплетен. В таком случае драму, представляющую собой менее утонченное явление, можно охарактеризовать как продолжение нашего злословия. Оба жанра свидетельствуют о присущей людям страсти к получению информации о своих ближних, особенно такой информации, которую те обычно скрывают, и здесь — так же как и во многих других «вещах — драматург проявляет себя человеком, который, не будь он драматургом, мог бы стать добровольным соглядатаем или полицейским сыщиком. Если мы твердо не усвоим эту истину с самого начала, мы запутаемся в своем дальнейшем анализе, как это и случилось с некоторыми весьма проницательными в других отношениях критиками — например, с Эдвином Мюиром, который в своей книге, посвященной исследованию структуры романа, писал:

Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.

Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.

«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

Уникальная книга профессора лондонского Королевского колледжа Джудит Херрин посвящена тысячелетней истории Восточной Римской империи – от основания Константинополя до его захвата турками-османами в 1453 году. Авторитетный исследователь предлагает новый взгляд на противостояние Византийской империи и Западного мира, раскол христианской церкви и причины падения империи. Яркими красками автор рисует портреты императоров и императриц, военных узурпаторов и духовных лидеров, талантливых ученых и знаменитых куртизанок.

В книге исследуются дорожные обычаи и обряды, поверья и обереги, связанные с мифологическими представлениями русских и других народов России, особенности перемещений по дорогам России XVIII – начала XX в. Привлекаются малоизвестные этнографические, фольклорные, исторические, литературно-публицистические и мемуарные источники, которые рассмотрены в историко-бытовом и культурно-антропологическом аспектах.Книга адресована специалистам и студентам гуманитарных факультетов высших учебных заведений и всем, кто интересуется историей повседневности и традиционной культурой народов России.

Авторский коллектив – сотрудники Института всеобщей истории РАН, Института Африки РАН и преподаватели российских вузов (ИСАА МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ) – в доступной и лаконичной форме изложил основные проблемы и сюжеты истории Тропической и Южной Африки с XV в. по настоящее время. Среди них: развитие африканских цивилизаций, создание и распад колониальной системы, становление колониального общества, формирование антиколониализма и идеологии африканского национализма, события, проблемы и вызовы второй половины XX – начала XXI в.

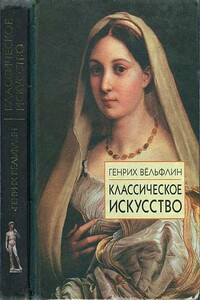

Генрих Вёльфлин по праву считается одним из самых известных и авторитетных историков искусства, основоположником формально-стилистического метода в искусствознании, успешно применяемом в настоящее время. Его капитальный труд «Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение» впервые был издан в Мюнхене в 1899 году, выдержал много переизданий и переведен на все европейские языки. Первый перевод на русский язык был выполнен в 1912 году. Предлагаемый новый перевод более соответствует немецкому оригиналу и состоянию современной искусствоведческой науки.

Лев Гумилев принадлежал к редкой в современной науке категории подлинных энциклопедистов. Масштаб его знаний и мыслей не вмещался в узкие рамки советской истории. Он работал на грани нескольких наук — истории, философии, географии, этнографии, психологии — и обладал необычайной интуицией и способностью к интеграции наук. Это позволило ученому создать оригинальную пассионарную теорию этногенеза, актуальность которой год от года возрастает.При этом Гумилев не был кабинетным ученым, — он был великолепным лектором.

Книга нидерландского историка культуры Йохана Хейзинги, впервые вышедшая в свет в 1919 г., выдержала на родине уже более двух десятков изданий, была переведена на многие языки и стала выдающимся культурным явлением ХХ века. В России выходит третьим, исправленным изданием с подробным научным аппаратом."Осень Средневековья" рассматривает социокультурный феномен позднего Средневековья с подробной характеристикой придворного, рыцарского и церковного обихода, жизни всех слоев общества. Источниками послужили литературные и художественные произведения бургундских авторов XIV-XV вв., религиозные трактаты, фольклор и документы эпохи.