Женщина в янтаре - [4]

— Как чудно переданы религиозные чувства, — произносит Эльвира. Учительницы шепчутся и хихикают. Отвлекшись от музыки, мама поворачивается, замечает меня и сестру и строго указывает в сторону спальни.

— Что произошло со всеми этими людьми? — спрашивает Джон. — Как ты думаешь, где они теперь? Кто-нибудь из них еще жив?

— Я не знаю. Сниегса русские арестовали и выслали в Сибирь. Мать вот уже более десяти лет как умерла. Отец жив, у него вторая семья, живет в небольшом городке, но, конечно, он в той вечеринке не участвовал.

— А какова судьба той песни? Она когда-нибудь ее еще пела?

— Да, конечно. Но обычно напевала только мелодию.

— Часто? Когда?

— Иногда. И в эти минуты взгляд ее устремлялся вдаль.

— Ах, так.

Мы оба молчим.

— Расскажи мне хотя бы про один такой случай, — говорит он.

От неожиданности я долго молчу. Никто никогда не выражал желания узнать о самых горьких мгновениях моей прошлой жизни. Существуют тысячи приемов, явных и тайных, которыми пользовались люди, чтобы укрепить мое нежелание рассказывать.

— Я действительно хочу знать. Расскажи, пожалуйста!

Неудивительно, что я его люблю. Иногда я почти верю, что и он любит меня.

— Надо подумать…

— Да?

Мы в погребе, в Германии. На секунду нас оставили в покое. Русские солдаты устали угрожать нам, все наши пожитки разбросаны по грязному полу — одежда, фотографии среди хрустальных осколков. Подбирать ничего не разрешают. Всех женщин, у кого нет детей, увели. Отца увезли. Холодно, смеркается.

— Пожалуйста, уйдем отсюда, — шепчу я. — Пожалуйста!

— Нельзя, — говорит она, — они все еще стреляют, к тому же у нас нет ни лошади, ни телеги.

— Пожалуйста!

— Тише, малышка, тише!

— Тогда обещай мне, что все будет хорошо, — прошу я. — Улыбнись! Скажи, что все будет хорошо!

Она наклоняется ко мне и улыбается.

— Да, да, все будет хорошо, дорогая.

Она разрешает мне положить голову ей на колени, гладит мои волосы. Я прижимаюсь к ней, моя сестра Беата прижимается к ней с другого боку. Я почти не слышу умоляющих женских голосов за стеной. Кажется, пушки не стреляют, но вдали слышен непрерывный гул.

— Все будет хорошо, — говорит она, — вот увидишь. А сейчас ты не должна сердить солдат, не должна плакать, не должна говорить. Надо сидеть очень, очень тихо.

Я ощущаю тепло ее рук на голове, потом она шепотом произносит:

Я знаю, что глаза сейчас у нее печальные, она смотрит вдаль, во тьму. Я хочу, чтобы она смотрела на меня, только на меня, я обнимаю ее еще крепче.

— Да, — шепотом произносит он. — Могу представить себе эту картину. Ты наверняка была сильно напугана.

Мы касаемся ресниц и волос друг друга.

— Дорогая моя, — говорит он.

Я стараюсь ему поверить. На улице уже не дождь, а мокрый снег. Настоящий снег выпадет потом. Станет опасно ходить и ездить, обманчиво нежное пушистое покрывало укроет предательский лед. Мне знакомы такие перемены погоды. Чтобы уберечь тепло, я еще плотнее укутываю абрикосово-жемчужно-серой простыней нас обоих.

В полумраке, вдали от мира, когда рядом близкий и надежный друг, можно говорить. Но потом я пожалею об этом. Чтобы забыть собственный стыд, я приступаю к ритуалу, который соблюдаю вот уже сорок лет. Мне стыдно, но избавиться от него я не могу.

В темноте я нащупываю белье и шепчу: «Спасибо». Я повторяю это слово каждый раз после того, как надеваю очередную вещь, потому что мне теперь не будет холодно, когда солдаты вытолкнут меня на улицу, в дождь. Иногда это нацистские надзиратели, на рукаве у них повязка со свастикой, но чаще это русские солдаты с невыразительными, безжалостными лицами и невнятной речью. «Спасибо», — шепчу я, надевая чулки и туфли, потому что теперь мне не придется идти босиком по замерзшей грязи. Я блаженствую в своем толстом теплом и мягком свитере, с чувством облегчения быстро застегиваю юбку. Я одета, в лагере мне будет тепло, со мной все в порядке.

Но когда я спускаюсь по лестнице, меня охватывает чувство вины. Я одета, мне тепло, меня ждут сухарики и ароматный кофе, и сладкие апельсины. У меня солидный, надежный, чистый дом; даже зимой в комнатах цветут нарциссы и гиацинты. У меня есть все, чего нет у тех, кого загоняли в вагоны, морили в лагерях голодом, пытали, травили газами, кололи штыками и расстреливали. Я иду уверенно, я хочу избавиться от этого чувства вины. Я натягиваю на лицо улыбку. Многие говорят, что я веселый человек.

Летом я одеваюсь быстрее, чтобы прикрыть свою наготу, уберечь себя от грязи, комаров и ударов, прежде чем меня увезут на грузовике. Потом меня преследуют детские лица с фотографий — из Вьетнама, Афганистана, Южной Африки, Гватемалы, Эфиопии. Я должна торопиться.

Я понимаю, что мои фантазии делают тривиальными страдания миллионов, тех, кого поднимают среди ночи, выталкивают на улицу, на холод, угоняют, у кого позади остаются лишь родные пепелища. Их разлучают с семьями, загоняют в поезда, увозящие их в концентрационные лагеря Германии, на принудительные работы в Сибирь, в полуразрушенные лачуги в Азии, Африке, Центральной Америке, лишая их воды и пищи.

Мой собственный опыт, опыт человека, испытавшего ужасы войны и изгнания, не столь трагичен. Как смею я сравнивать себя с ними? Как продолжают жить те, кому удалось выжить? Вопрос повисает в воздухе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

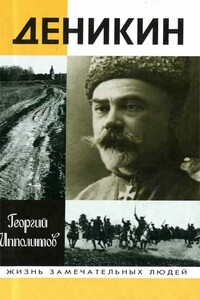

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

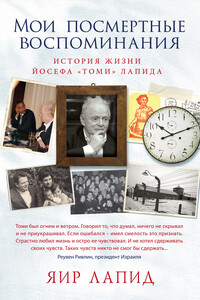

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

…В течение пятидесяти лет после второй мировой войны мы все воспитывались в духе идеологии единичного акта героизма. В идеологии одного, решающего момента. Поэтому нам так трудно в негероическом героизме будней. Поэтому наша литература в послебаррикадный период, после 1991 года, какое-то время пребывала в растерянности. Да и сейчас — нам стыдно за нас, сегодняшних, перед 1991 годом. Однако именно взгляд женщины на мир, ее способность в повседневном увидеть вечное, ее умение страдать без упрека — вот на чем держится равновесие этого мира.