Жди меня - [5]

2

3

4

Рассказ о спрятанном оружии

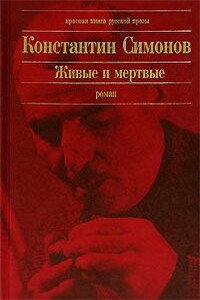

Роман К.М.Симонова «Живые и мертвые» — одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне.«… Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и в свою очередь думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки.Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа.А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла.

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем писатель приводит своих героев победными дорогами «последнего лета» Великой Отечественной.

«Между 1940 и 1952 годами я написал девять пьес — лучшей из них считаю „Русские люди“», — рассказывал в своей автобиографии Константин Симонов. Эта пьеса — не только лучшее драматургическое произведение писателя. Она вошла в число трех наиболее значительных пьес о Великой Отечественной войне и встала рядом с такими значительными произведениями, как «Фронт» А. Корнейчука и «Нашествие» Л. Леонова. Созданные в 1942 году и поставленные всеми театрами нашей страны, они воевали в общем строю. Их оружием была правда, суровая и мужественная.

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.

«… С этим третьим гансом вышло так, что Полынин, потеряв своих, неудачно напоролся на него один на один, уже израсходовав до этого весь боезапас. Ганс, судя по первым же его маневрам, был крепкий орешек. Стрелять по нему нечем, а начнешь выходить из боя – зайдет в хвост и свалит!Но откуда ему знать, что у тебя кончился боезапас? Полынин решил не выходить из боя и маневрировать, пока ганс сам не выдержит и не пойдет первым к себе домой.Но у этого ганса, видимо, были крепкие нервы, он все не выходил и не выходил из боя и действовал так нахально, что у Полынина даже на секунду мелькнула мысль: не догадался ли ганс, что тебе нечем его сбить?В конце концов на одном из разворотов ганс все же оплошал, и Полынин зашел ему прямо в хвост почти вплотную.

1942 год. В армию защитников Сталинграда вливаются новые части, переброшенные на правый берег Волги. Среди них находится батальон капитана Сабурова. Сабуровцы яростной атакой выбивают фашистов из трех зданий, вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, ставших неприступными для врага.«… Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил награды. Все, кому они предназначались, были живы, хотя это редко случалось в Сталинграде.