ЖД (авторская редакция) - [4]

— Ладно,— отпустил он связиста.— Укладывайтесь вон в соседней комнате, если что-то срочное — будите. Папатя, скажи там Гале, чтобы чего-нибудь собрала по-быстрому…

Он всегда стоял в этой просторной, приземистой, широкой и плоской избе, у немолодой, такой же широкой и приземистой Гали. Больше всего его изумляла неиссякаемость Галиных запасов: сколько бы армий, банд и орд ни прокатывалось через Дегунино, для всех из подпола извлекались огурцы, квашеная капуста, всяческие соленые травы, которых москвич Громов никогда не пробовал — чабрец, тимьян, загадочный брандахлыст,— и густая дегунинская сметана, и ледяное молоко, и в печи всегда оказывался чугунок картошки, а то и пирог — «Поснедайте, освободители, как знала, только поставила». Все это было тем более изумительно в деревне, в которой четверть домов сгорела и уж точно половина получила увечья в боях — где окна выбиты, где целый бок избы снесло; была у Громова даже догадка о том, что все воюющие стороны неспроста так любили брать Дегунино. Несмотря на все лекции московского агитатора Плоскорылова о великой стратегической важности дегунинского района, на все его геополитические рассуждения о клине, которым мужественный Север врезается в женственный Юг в этом именно месте, до которого Гитлер в сорок втором так и не добрался, не то исход войны мог быть совершенно другой,— Громов подозревал, что бесчисленным освободителям Дегунина просто хотелось жрать. На войне это дело не последнее, и ни одна из окрестных деревень не предоставляла такой возможности накушаться, выспаться и понежиться на лежанке с пейзанкой. В разное время за три года войны он брал никак не меньше полусотни населенных пунктов, уцелел под Орлом, четырежды сдавал и отбирал назад Тросно, но нигде не встречал ничего подобного. Последние полгода, околачиваясь в дегунинском котле, громовская рота благословляла судьбу. В иных деревнях их проклинали, в других сдержанно радовались, успевши настрадаться под казачьей, а кое-где и под ЖДовской властью,— но нигде не видывал Громов того спокойного, кроткого удовлетворения, с которым Дегунино, подобно покорной любовнице, встречало новых и новых освободителей. Всех без разбору тут кормили, поили прелестным местным мятным самогоном и укладывали баиньки,— и сколько бы ни ярился Плоскорылов, требуя выявить и прилюдно расстрелять тех, кто сотрудничал с оккупационными властями, призывы его оставались без внимания; даже Здрок смотрел на таковое небрежение сквозь пальцы. В самом деле, где тут разберешь, какая власть оккупационная? А ежели расстреливать всех, кто кормил-поил казаков, ЖДов, братков, партизан и государственников, так в Дегунине скоро вовсе никого не останется, и прощайте наши вкусные постои. Даже советская власть не расстреливала тех, у кого немцы отбирали млеко-курку-яйки; а дегунинские бабы, похоже, и рады были всем давать, причем давать все, что имели. Таково было их предназначение. Громов подозревал (его слегка уже клонило в сон, после Галиной картошки и копченого сала в желудке чувствовалась приятная тяжесть и теплота), что если б даже и осуществился ублюдочный плоскорыловский план тотального расстрела всех дегунинских баб, и уцелела бы чудом, спрятавшись в огороде, какая-нибудь одна,— все равно при следующем взятии деревни у этой одной нашлось бы и водки, и сала, и картопли для счастливого победителя, и на печи она бы приласкала всех этих грязных, пахнущих тиной, истосковавшихся по ласке… Спать нельзя было, но он спал, положив голову на чисто выскобленный, крепко сколоченный стол — огромные эти столы, словно рассчитанные на богатырское пиршество, были непременной принадлежностью всякой дегунинской избы, нигде больше он не встречал таких,— и сквозь сон до Громова долетал странный разговор.

Он чувствовал, что это Галя говорит с Паней, соседкой, полного имени которой никто не знал — Паня и Паня, курносая, веселая баба без возраста — ей могло быть и тридцать, и сорок, и больше сорока,— но во сне Паня была другая, грустней и серьезней, чем в действительности. Сквозь сон и Галя казалась моложе, тоньше, словно наедине с подругой, недоступная для чужих глаз, она сбрасывала свое приземистое широкое тело и оказывалась тростиночкой, почти девочкой. Они переговаривались в Галиной комнате, где жила Галя когда-то с мужем, ныне, по ее уверениям, призванным в армию (Ганнушкин, впрочем, уверял, что все дегунинские мужики партизанят в окрестных лесах, а бабы их подкармливают). Теперь она спала там одна, Громов никогда на нее не посягал — что ему было делать с кряжистой сорокалетней бабой, молчаливой, хмуро-доброжелательной и в жизни слова ему не сказавшей, кроме «Повечерять» да «Попечевать» (так называлось у нее «поспать на печи»)? Сквозь сон он слышал, как Галя и Паня ровными, высокими девичьими голосами (такими же ровными и высокими ему представлялись их волшебно изменившиеся тела) смиренно жалуются на что-то и ласково друг дружку утешают. Говорили несомненно по-русски, но разобрать он мог лишь самый общий смысл произносимого — хотя слышал все так ясно, словно их и не разделяла бревенчатая стенка. Он не мог додуматься во сне, в чем была особенность этой речи — необыкновенно ясной и сильной, свободной от паутинного многословия, которым армейские чины все больше запутывали каждую свою мысль. Галя и Паня говорили именно то, что хотели сказать, без вечной приблизительности и путаницы, к которым Громов уже привык за военное и довоенное время, когда никто ничего не мог сказать прямо — из страха перед собой ли, перед начальством,— причем война не только не прояснила, а еще больше запутала положение, добавив к политической и бытовой путанице десятки бессмысленных уставных терминов и конспиративных геополитических построений. Речь, которую слышал сейчас во сне Громов, была, понятное дело, невозможна наяву — ему мерещилась его воплотившаяся мечта, прямой и точный язык без плоскорыловской водянистой, одышливой многоглагольности, без грязного солдатского трепа и развесистой казенщины рапортов; дегунинские крестьянки во сне говорили так, словно русский язык был им более родным — и они владели им с рождения в совершенстве, позволяющем всякую вещь назвать ее истинным именем. Некоторых слов он не понимал, о смысле других догадывался — настолько точен был звуковой образ предмета: называть ухват луницей, а курицу — коченькой было отчего-то до того удобно и естественно, что он и сам не понимал, как не додумался до этого раньше. Из ухвата уходила неприятная ухватистость, зато появлялась радостная готовность подать к столу тяжелый чугунок, на котором так и отсвечивал лунный луч. В курче-коченьке тоже была особая ласковость. Иные слова были ему знакомы, но употреблялись в странном, несвойственном им значении — он улыбнулся во сне, услышав, что строй солдат называют почему-то задницей… Вместе с тем он не мог себе уяснить, о чем шел разговор: ясно было только, что и Гале, и Пане несладко, и сейчас, изливая друг другу душу и бережно друг друга утешая, они словно набираются сил перед новыми бесчисленными сдачами и захватами Дегунина. Громову казалось, что обсуждается также способность земли родить себе и родить, когда ей никто не мешает: работать некому, война, а она — вот тебе диво!— родит лучше, чем при усиленной обработке, при всех властях, которые уродовали ее пахотой, мучили химией, а беспрерывными спорами и командами отбивали всякую охоту плодоносить. Во сне Громову это показалось так просто — конечно, не надо ничего делать, и она будет родить сама, тяготясь избытком, как печка, как яблонька,— поешь моих пирожков, сорви моего яблочка,— и разговор об этой неутомимо плодоносящей земле сам собою перерос в песню, смысла которой Громов не понимал уж вовсе. Понятно ему было только настроение радостной тоски, словно перед долгой разлукой, за которой будет встреча — непременно будет, но совсем не та, какой ожидаешь; мелодию вела Галя, а Паня сплетала и расплетала вокруг нее вторую тему, и выходила косичка. В этой песне столько было неизбывной тоски и неразрешимого счастья, что душа Громова, счастливая своим долгом и ненавидящая его, ходила за мелодией, как подсолнух за солнцем. Можно было различить отдельные слова, все трехсложные, с ударением на И,— кручина, рябина, крапива,— и от упоминания рябины и крапивы все перед глазами Громова было зелено, вся песня была как заброшенный, разросшийся церковный сад, распирающий ограду, как глухой парк, какие он часто видел в освобожденных среднерусских городах. Резун-трава, лопух, крапива, белена, бузина — все радостно перло из земли и грустило от того, что никому уже не было нужно. Грустно-радостный, густо-зеленый свет шел от песни, окутывал Громова, баюкал его, лечил изможденные больные глаза — и хотелось ему одного: чтобы рябина, крапива и кручина все сплетались в косицу, все не кончались; всю вечность проспал бы он под такую песню, но уже тряс его за плечо денщик Папатя, и с каждой новой встряской прекрасные, единственно правильные русские слова вылетали из громовской головы. Проснулся он, помня только, что Папатя — как раз и есть правильное название чабреца… потом встряхнулся, окончательно сбросил сон и глянул на часы. «Командирские» показывали без десяти минут три.

Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».

Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

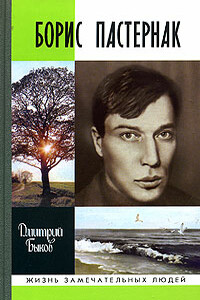

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.

Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.

Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

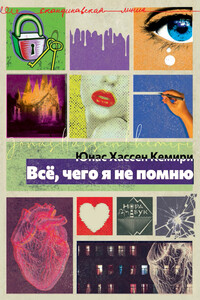

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.