Жажда жизни бесконечной - [2]

От Колтакова, слава богу, остались фильмы, но их мало; театральная магия наиболее уязвима, и мы никогда больше не увидим его моноспектакля по «Гамлету», и никто уже не даст ему поставить того «Пер Гюнта», которого он мечтал сделать. Но у нас остались многие страницы его повестей, сказок, непоставленных сценариев – и на всем отсвет его ослепительной личности. Внимание, интерес, даже неприятие – неизбежный удел этих текстов, потому что Колтаков был явлением бесконечно притягательным, и желание смотреть на него во все глаза никуда не пропадает. Вообще присутствие гения в жизни – важная ее составляющая, без гениев невыносимо скучно, их ошибки драгоценнее чужой правоты, их догадки никогда не бывают дилетантскими, ибо гении откуда-то знают суть вещей, и это срабатывает в любой области искусства или знания. Колтаков своим присутствием делал нас значительнее, и что бы он там ни сказал между делом, что бы ни набросал на листке в свободную минуту, чего бы ни брякнул в раздражении – все это явления исключительные. Поэтому его книгам гарантировано читательское внимание, а зрители, которые так его и не видели, вечно будут по нему тосковать. А коллеги в своей манере будут повторять: «Да, Сережа, конечно, был тот еще персонаж – но великий, ничего не поделаешь».

Теперь-то можно. Теперь-то живой Колтаков уже не мешает ценить великого Колтакова.

Дмитрий Быков

Проза

Коммунальный роман

По прошествии лет все кажется совсем другим, дорогим и умилительным, особенно воспоминания юности или детства. Словно смотришь на тот давний мир сквозь оконную раму, затянутую от мух куском марли. Нет ни резких очертаний, ни бьющей в глаза остроты красок и звуков. Пастельные тона той странной жизни, которой словно бы и не было, рисуют мне сегодня картинки воспоминаний, и я, как в сон, проваливаюсь в ту общекоммунальную жизнь, мир которой был похож на детский калейдоскоп.

Коммунальное хозяйство нашего дома было безгранично по населенности. Точное количество прописанных знал только домком, а гостей, приходящих друзей, родни и пр. и пр. было невесть сколько. И ограничено по содержанию. Работа и заботы – вот весь круг интересов. Да и любой дом – как муравьиная куча. Утром повскакали, зашуршали, разбежались по своим делам, вечером сбежались для сна. Все было общим или достоянием общества, от санузла до интимной ночной жизни. Личное, конечно, имелось, но глубоко запрятывалось внутрь. Души не было – ее отвергли вместе с Богом постановлениями того времени, и потому это личное пряталось у кого где. У дяди Шуры, например, пьяницы и шофера директора молокозавода, личное было в печени. Там был цирроз. Его третья жена Зуля рассказывала, что Александр страдает лямблиозом. Это такие червячки, которых он съел с плохо провяленной воблой на обмене опытом по сбраживанию кефира ацидофилином, куда ездил с директором в Азербайджан и откуда привез ее, Зулю, хотя она и русская. Вот эти лямблии и точат бедную печень Александра.

«Это, что ли, глисты?» – уточняла всякий раз баба Люба, ветеран трудового фронта. И разговор заходил в тупик.

Зуля подозревала издевательство со стороны ветеранки и, поджав тонкие губочки, шла к себе в комнату, громко хлопала дверью и начинала истерику… А когда после очередного пьяного дебоша Саша пил минералку, а Зуля валокордин, баба Люба громко при всех подытоживала: «Вот видишь, Шура, как тебя глисты-то изводят! И нам нет от них покоя!» А Зуля снова бежала к себе, хлопала дверью и делала истерику.

Все друг за другом подглядывали, подсматривали, подслушивали. Своя жизнь была скудненькая, если вообще была, потому всех так тянуло поглядеть на чужую.

Конечно, выпивающим был не только Сашка-молочный (как его кликали почти все). Ну, если не каждый, то через одного. Даже наш домком с женой. Хотя домком пил тайно и предусмотрительно. Они и вообще были очень колоритные и отдельные особи, хоть и муж с женой. Что их роднило, понять было невозможно. Она была бабой размеров обескураживающих, особенно груди. Я думал, что там, под платьем, она прячет два глобуса из кабинета географии моей ненавистной школы № 27. И в этих глобусах уместились молочные реки и кисельные берега нашей необъятной Родины. Звали ее Таисия. Отчества у нее не было. То есть было, но его никто не знал, да и имя-то сокращали до Таськи.

Вообще, в те годы к именам относились небрежно. Все больше кликухи. Вот и мужа Таськиного все звали «домком». Был он низкорослый, тщедушный, лысоватенький. Если сказать объективно – урод. Короткие ноги, глазки маленькие, какой-то невзрачный, плюгавый. Из отставных. Сильно-то не выслужился – так и остался сержантского звания. Ходили слухи, что карьеру его сгубили бабы. Он до них был так охоч, что, если бы не это его остервенение, носить бы ему каракулевую папаху. Мужики, изредка видевшие его в общественной бане, куда он любил сходить попариться, наводнили округу слухами о невероятных размерах домкомовского достоинства. Кто-то рассказывал, что банщица, протиравшая пол в предбаннике мужского отделения и увидевшая домкома во всеоружии, уронила швабру и потом стояла долго-долго в полном изумлении. А когда напарившийся домком, прикрывшись веником, вышел в предбанник, тетка подошла к нему и, уточнив, женатый ли он человек, сказала: «Передай жене своей, страстотерпице, низкий земной поклон».

Владимир Алексеев – представитель поколения писателей-семидесятников, издательская судьба которых сложилась печально. Этим писателям, родившимся в тяжелые сороковые годы XX века, в большинстве своем не удалось полноценно включиться в литературный процесс, которым в ту пору заправляли шестидесятники, – они вынуждены были писать «в стол». Владимир Алексеев в полной мере вкусил горечь непризнанности. Эта книга, если угодно, – восстановление исторической справедливости. Несмотря на внешнюю простоту своих рассказов, автор предстает перед читателем тонким лириком, глубоко чувствующим человеком, философом, размышляющим над главными проблемами современности.

Благодаря собственной глупости и неосторожности охотник Блэйк по кличке Доброхот попадает в передрягу и оказывается втянут в противостояние могущественных лесных ведьм и кровожадных оборотней. У тех и других свои виды на "гостя". И те, и другие жаждут использовать его для достижения личных целей. И единственный, в чьих силах помочь охотнику, указав выход из гибельного тупика, - это его собственный Внутренний Голос.

Эльф по имени Блик живёт весёлой, беззаботной жизнью, как и все обитатели "Огненного Лабиринта". В городе газовых светильников и фабричных труб немало огней, и каждое пламя - это окно между реальностями, через которое так удобно подглядывать за жизнью людей. Но развлечениям приходит конец, едва Блик узнаёт об опасности, грозящей его другу Элвину, юному курьеру со Свечной Фабрики. Беззащитному сироте уготована роль жертвы в безумных планах его собственного начальства. Злодеи ведут хитрую игру, но им невдомёк, что это игра с огнём!

Шестой ангел приходит к тем, кто нуждается в поддержке. И не просто учит, а иногда и заставляет их жить правильно. Чтобы они стали счастливыми. С виду он обычный человек, со своими недостатками и привычками. Но это только внешний вид…

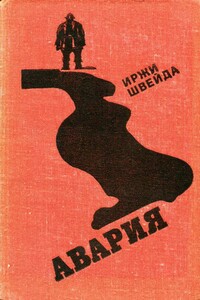

Роман молодого чехословацкого писателя И. Швейды (род. в 1949 г.) — его первое крупное произведение. Место действия — химическое предприятие в Северной Чехии. Молодой инженер Камил Цоуфал — человек способный, образованный, но самоуверенный, равнодушный и эгоистичный, поражен болезненной тягой к «красивой жизни» и ради этого идет на все. Первой жертвой становится его семья. А на заводе по вине Цоуфала происходит серьезная авария, едва не стоившая человеческих жизней. Роман отличает четкая социально-этическая позиция автора, развенчивающего один из самых опасных пороков — погоню за мещанским благополучием.

Появлению этой книги на свет предшествовали 10 лет поисков, изучения архивов и баз данных, возвращения имен, вычеркнутых в период советских репрессий. Погружаясь в историю своего деда, Сергей Борисович Прудовский проделал феноменальную работу, восстановив информацию о сотнях людей, пострадавших от государственного террора. От интереса к личной семейной истории он дошел до подробного изучения «Харбинской операции», а затем и всех национальных операций НКВД, многие документы которых не исследованы до сих пор.

Многим очевидцам Ленинград, переживший блокадную смертную пору, казался другим, новым городом, перенесшим критические изменения, и эти изменения нуждались в изображении и в осмыслении современников. В то время как самому блокадному периоду сейчас уделяется значительное внимание исследователей, не так много говорится о городе в момент, когда стало понятно, что блокада пережита и Ленинграду предстоит период после блокады, период восстановления и осознания произошедшего, период продолжительного прощания с теми, кто не пережил катастрофу.