Здравствуй, молодость! - [3]

В таких вот скитаниях по далеким краям я и ощутила по-новому Ленинград. Попадешь к геологам, после начального знакомства обязательно услышишь вопрос: «Ну как там у нас?» — экспедиция-то, оказывается, ленинградская! Побываешь у корабелов — тут, само собой, ленинградцев полно, морской город! Залюбуешься на стройке мощными кранами — а они с нашего завода имени Кирова; заберешься на верхотуру к монтажникам — ленинградские, кочующие с одной стройки на другую, неунывающие парни… Знакомишься с проектом гидростанции — в Ленгидэпе разработан; рассматриваешь макет будущего города — ленинградские архитекторы… Даже в нанайских и гиляцких стойбищах повстречаешь земляков и землячек — врачуют и учительствуют, а местные организаторы чаще всего учились в Ленинграде на факультете народов Севера… Это теперь, когда (не без ленинградской помощи) выросли во всех областях страны тысячи новых заводов и десятки вузов, творческая роль нашего города не так бросается в глаза, а в годы первых пятилеток куда ни приедешь — повсюду видишь воплощение знакомых слов: Ленинград — кузница новой техники, кузница кадров. Ну и гордишься и радуешься.

В 1941 черном году все оказалось под угрозой.

Город наш, как обостренно воспринимали мы тебя в дни нараставших бедствий, как глубоко осознали все, связанное с твоим великим именем! Ведь в первых же фашистских листовках, сыпавшихся вместе с бомбами с недоброго неба, наш город именовался Петербургом. Самую память о Ленине, об Октябре, о революционной и созидательной роли Ленинграда хотел Гитлер стереть с лица земли. О, он знал, на что замахнулся! Но и мы знали, что защищаем. И думали — легче умереть, но не сдаться и не отдать. Я говорю — «мы», иначе и не сказать, в тех противоестественных для человека, немыслимых условиях только «мы» и существовало. Отдельные люди падали замертво — от бомб, от снарядов, от голода. Мы все вместе — боролись и выстояли. Так было… Но как сказать об этом немыслимом сегодняшними словами? Как передать правду тогдашних чувств в их неистовом накале, в их простой, солдатской самоотрешенности… и чтоб сегодня — даже самой! — не показалось выспренним, или сентиментальным, или плакатным?.. И если мои читатели — те, что не пережили девятисотдневную осаду, а может, еще и не жили на свете, — если они захотят поверить мне, ну, хотя бы из уважения, то смогут ли умом и сердцем понять, что мы бывали тогда и счастливыми? Среди тысячи бед, без хлеба, без тепла, без воды и света — счастливыми ощущением полной самоотдачи, предельного использования всех своих способностей и сил?! «Я могу!» А ведь до смерти не было и четырех шагов, достаточно было остановиться, опустить руки, сказать себе: больше не могу…

Однажды, сидя с Ольгой Берггольц у топящейся времянки, со вздохом разрывая книги и подкидывая в нестойкий огонь их глянцевитые листы, я сказала, стыдясь неуместного слова, что иногда вопреки всему чувствую себя счастливой.

— И ты тоже! — воскликнула Ольга и тихо засмеялась. — А ведь если кому-нибудь сказать, решат, что мы с голодухи сошли с ума.

Но она все-таки сказала об этом в стихах — «такими мы счастливыми бывали…», «о да, мы счастье страшное открыли…». Ее негромкий голос был голосом осажденных ленинградцев, и мы — стиснувшие зубы, чтоб выдержать испытание до конца, — мы узнавали себя в ее простых словах: «Ведь это мы, крещенные блокадой! Нас вместе называют — Ленинград, и шар земной гордится Ленинградом».

Но в том далеком году, когда я приехала в этот город учиться, я и подозревать не могла, чем он станет в моей судьбе. Протопав через гулкие замусоренные вокзальные переходы и залы, я вышла на ту же самую площадь Восстания, куда выхожу и теперь, подкинула на плече чемодан и портплед, стянутые ремешком, и остановилась, чтобы осмотреться и отдышаться. Тогда еще не было ни раскинувшейся на квартал «Октябрьской» гостиницы напротив вокзала, ни круглого здания метро — площадь замыкали старые, довольно-таки обшарпанные дома. Вдоль тротуаров в ряд стояли извозчичьи пролетки, толстые извозчики, перепоясанные красными кушаками, назойливо зазывали седоков и переругивались между собой, у некоторых из них на головах было нечто вроде цилиндров. Посреди площади возвышался памятник царю Александру III — грузная фигура с короткой шеей и лицом тупого жандарма восседала на не менее грузном битюге (эта конная статуя работы Трубецкого обладала таким обличительным, сатирическим смыслом, что было удивительно, как его не уловили царские сановники; сделанная Демьяном Бедным после революции надпись на постаменте: «…торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья» — не меняла, а только подчеркивала заложенную в скульптуре идею). Огибая с двух сторон Пугало, со звоном и скрежетом проходили трамваи — с Невского на старо-Невский и обратно, некоторые были так переполнены, что люди висели на подножках, а позади вагонов катили мальчишки, пристроившись на «колбасе». Тяжело цокая копытами по камням мостовой, тянули нагруженные телеги и платформы здоровенные ломовые коняги, похожие на своего чугунного собрата. По всем направлениям сновали торопливые прохожие, уворачиваясь от столкновения с приезжими, с их корзинами и узлами. Тут же крутились беспризорники, поглядывая, где что плохо лежит и кто, на свою беду, зазевался…

Роман «В осаде» русской советской писательницы Веры Кетлинской рассказывает о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны (Государственная премия СССР, 1948).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В 30-х годах Вера Кетлинская много ездила по стране как корреспондент газеты «Комсомольская правда», была свидетелем и беседовала с очевидцами и участниками многих событий. В романе автор показывает нам трудности и духовный мир строителей нового города, и легко угадать, что прообразом этого города послужил Комсомольск-на-Амуре.Автор в романе «Мужество» поднимает проблемы жизни и взаимоотношений молодёжи 30-х годов 20-ого века, но проблемы эти – вечные, что делает книгу глубоко современной и актуальной.

В основе сюжета романа — смелый научный поиск молодых ученых, конечной целью которого является улучшение жизни и труда людей.

Действие романа Веры Кетлинской происходит в послевоенные годы на одном из ленинградских машиностроительных заводов. Герои романа — передовые рабочие, инженеры, руководители заводского коллектива. В трудных послевоенных условиях восстанавливается на новой технической основе производство турбин, остро необходимых Родине. Налаживается жизнь героев, недавних фронтовиков и блокадников. В романе ставятся и решаются вопросы, сохраняющие свое значение и сегодня.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

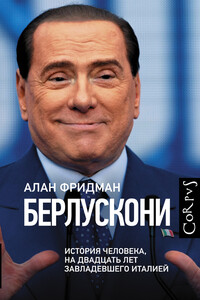

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.