Записки - [6]

Я сознаюсь, что записки мои не довольно занимательны, чтобы возбудить общий интерес, но мне всегда казалось, что чтение о прежнем воспитании, о развитии ума, о постепенном расширении понятий — для многих читающих имеет более привлекательности, чем всевозможные вымыслы в романах и повестях; как бы то ни было, но в рассказах о действительной жизни часто встречаются мысли, чувства, которые представлялись уже многим и были многими испытаны; впечатления, даже происшествия, которые имели сильное влияние на жизнь, затруднения, чрез которые многие перешли, но не потрудились они изложить их на бумагу, а я по себе знаю, как приятно встретить сочувственное или обстоятельное выражение того, что мы пережили.

Итак, я решилась издать мои воспоминания; мне простят незатейливый мой рассказ за то уж только, что многие страницы его относятся к юношеской и светской жизни Михаила Юрьевича Лермонтова.

Многие убедятся, что Печорин и он так схожи, так слиты, что иногда не различишь одного от другого. Я не хотела бы ничем помрачить памяти любимого моего поэта, а главное, человека некогда особенно дорогого мне, и потому одна правда выльется из под пера моего. Сердце у Лермонтова было доброе, первые порывы всегда благородны, но непонятная страсть казаться хуже чем он был, старание изо всякого слова, изо всякого движения извлечь сюжет для описания, а главное, необузданное стремление прослыть «героем, которого было бы трудно забыть», почти всегда заставляли его пожертвовать эффекту лучшими сторонами своего сердца.

Екатерина Хвостова.

1860 г.

С.-Петербург.

I

Мое рождение. — Кормилица. — Бабушка. — Фамильная генеалогия. — Рожденье сестры. — Дуэль. — Жизнь в Пензенской деревне. — Прабабушка. — Переезд в Москву. — Жизнь отца и судьба матери. — Первая гувернантка. — Разлука с матерью.

Отец мой, служивший в ополчении, был еще вполне молодой мальчик, и очень хорошенький; мать моя Анастасия Павловна, из древнего рода князей Долгоруковых, была настоящая красавица и, по тогдашнему времени, редко образованная и развитая женщина[20]. Она основательно знала три иностранные языка, но любила более свой собственный; читала все, что попадалось ей под руку, и даже сама писала стихи; у меня до сих пор хранятся ее тетради о переводами в стихах из Томаса Мура, Юнга и даже Байрона.

Отец ее, екатерининский генерал, князь Павел Васильевич Долгорукий, женатый на княжне Монморанси[21] (отец ее был французским посланником в Вене, где Долгорукий был также посланником), долго не соглашался, чтоб его красавица дочь вышла замуж за бедного и незнатного ополченца, и очень желал выдать ее за сорокалетнего князя Голицына, но молодой и удалой ополченец больше нравился прекрасной княжне и она поставила на своем.

Через год после свадьбы явилась на свет. Я родилась в Симбирске, в 1812 году, 18-го марта, но ознакомилась с родиной своей только по географическим картам, да по семейным рассказам.

Трех месяцев была я разлучена с моими родителями; по службе своей отец мой был вынужден оставить Симбирск, мать моя поехала с ним, оба они препоручили меня попечениям дедушки моего Василия Михайловича С[ушкова], бывшего тогда губернатором в Симбирске, и ласкам его дочерей, моих теток — Прасковье (оставила я ее в девицах) и Марии (впоследствии замужем за Николаем Сергеевичем Б[еклешев]ым) Васильевнам С[ушковы]м.

Мою милую мать не утешила моя первая улыбка, не порадовал мой бессловесный лепет, — я была с ней разлучена до двух лет.

Кормилица моя, женщина хитрая, бросила меня семимесячную, больную, почти умирающую, и не имела ко мне жалости: она оклеветала перед дедушкой своего мужа и настроила старика, чтобы он отдал его в солдаты, уверяя и клянясь, что век будет служить ему усердно, лишь бы избавил ее от такого буяна и пьяницы; когда же все сделали по ее просьбе и наушничанью, она пришла к дедушке и бросила меня к нему на колени, сказав: «муж мой солдат — стало быть я вольная и больше не слуга вам».

С этими словами она выбежала из комнаты и о ней больше ничего не слыхали и никогда более не видали ее.

Согласись же, Маша, не было ли все это предзнаменованием моей будущности и одиночества? Ты знаешь, как рано оторвали меня от матери и принудили скитаться по чужим углам; ты знаешь, как вполне безотрадна, тяжела и горька моя жизнь; ты также коротко знаешь и тех, с которыми обстоятельства заставляют меня жить; ты знаешь их образ мыслей, их понятия, или лучше сказать, совершенное отсутствие мыслей и понятий. Ты не раз видала, что все мои лучшие чувства, все благородные порывы души, все пылкие мечты молодости, всякое проявление ума и сердца, всякое горячее слово — я должна таить от них, должна ежеминутно противоречить сердцу, рассудку, убеждениям, чтобы не быть в совершенном разладе с ними и, по большей части, ограничивать свой разговор односложными ответами. — «Держаться прямо, почти не улыбаться», — в этом то, твердят мне, состоят скромность, достоинство и хорошее воспитание. А как часто хотелось мне высказаться, сдать с сердца то, что грызет его, и то, что волнует ум. Но, Маша, милая моя Маша, все бы это было ничтожно: я уже свыклась с моей бесцветной жизнью, я уже примирилась с моей незавидной долей, как с неизбежным злом и кажется теперь все бы переносила безропотно, по привычке, если бы так недавно еще то чувство, в котором я полагала свое блаженство, которому предавалась всей душой, которое открыло мне значение и цену жизни, — не было бы обмануто, осмеяно тем, о котором я и теперь еще плачу! Прости мне это невольное отступление, — продолжаю.

В книге собраны очерки об Институте географии РАН – его некоторых отделах и лабораториях, экспедициях, сотрудниках. Они не представляют собой систематическое изложение истории Института. Их цель – рассказать читателям, особенно молодым, о ценных, на наш взгляд, элементах институтского нематериального наследия: об исследовательских установках и побуждениях, стиле работы, деталях быта, характере отношений, об атмосфере, присущей академическому научному сообществу, частью которого Институт является.Очерки сгруппированы в три раздела.

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке.

А. А. Баркова (1901–1976), более известная как поэтесса и легендарный политзек (три срока в лагерях… «за мысли»), свыше полувека назад в своей оригинальной талантливой прозе пророчески «нарисовала» многое из того, что с нами случилось в последние десятилетия.Наряду с уже увидевшими свет повестями, рассказами, эссе, в книгу включены два никогда не публиковавшихся произведения — антиутопия «Освобождение Гынгуании» (1957 г.) и сатирический рассказ «Стюдень» (1963).Книга содержит вступительную статью, комментарии и примечания.

Автор воспоминаний капитан 1 ранга в отставке Владимир Михайлович Гернгросс в годы войны командовал тральщиком «Щит», награжденным в марте 1945 года орденом Красного Знамени. Этот небольшой корабль не только тралил мины, но и совершал рейсы в осажденную Одессу, а затем в Севастополь, высаживал десанты на Малую землю и в Крым, ставил мины, выполнял другие боевые задания. В книге тепло говорится о матросах, старшинах и офицерах тральщика, рассказывается об их подвигах, раскрывается духовная жизнь экипажа.

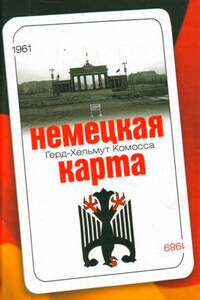

Эта книга написана бывшим генералом бундесвера, оценивающим политическую деятельность через призму ответственности. Она рассказывает о «времени, наступившем после», с позиции немецкого солдата, который испытал все лишения и страдания на передовой во время войны и в течение четырех лет плена.

Двадцать первый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина содержит произведения, написанные в декабре 1911 – июле 1912 года, в период дальнейшего подъема революционного движения.