Записки социалиста-революционера. Книга 1 - [18]

Нам больше понравилось Федуловское воззвание «От группы Народовольцев». Оно, правда, тоже отчасти адресовалось к «обществу». Но оно обращалось в другом тоне, оно сводило наши политические счеты с этим «обществом». Оно напоминало о единоборстве народовольческого авангарда с самодержавием, закончившемся роковым финалом в значительной степени потому, что «общество» не поддержало революционеров, сочтя, что своими неблагоразумными «крайностями» революционеры лишь усиливают реакцию. Революционное движение «отступило на шаг и дало дорогу правительству». Это был решительный экзамен и правительству, и обществу, которое могло попытаться воздействовать на правительство без помехи со стороны крайних. Мирный путь уступок и сговоров оказался беспочвенной иллюзией. И вот настает момент, когда «революционеры силою вещей опять вызываются на историческую арену; приходит, наконец, время, когда сами обстоятельства требуют от них непосредственного вмешательства в историческую жизнь страны». Это все были вещи, которые, что называется, «попадали в самую точку» нашего политического умонастроения. Дальше, однако, мы встречали меньше определенности, чем желали. Революционерам «надо быть наготове, настороже». Надо «сплотиться в местные группы», а им, в свою очередь, надо объединиться «в одну общую». Надо приготовить все технические средства, «средства, необходимые для революционной деятельности». А в некотором неопределенном будущем, когда это «подготовительная» работа даст плоды, и «настанет благоприятный момент для начала революционной борьбы», «сорганизованная партия решит тогда вступить в открытую борьбу с самодержавием», и «биться до конца» средствами и путями, которые прокламация считала бесполезным пока конкретнее определять.

Здесь, по крайней мере, был дан хоть один практический лозунг: организоваться. Мы были готовы откликнуться на этот призыв…

Не нужно, однако, думать, что эти вопросы революционной тактики до такой степени завладели в этот момент всеми нашими думами. Нет, они только определеннее, чем до тех пор, втеснились в наше сознание. Оно было захвачено и заполнено пестрою грудой более общих вопросов и захвачено до такой степени, что, казалось, нет более места ни для каких других. Но, как говорил у Гоголя Петр Петрович Петух, не было в церкви места, куда бы яблоко могло упасть, а пришел городничий — и место нашлось. Вопрос о революционной тактике был тот же городничий. — Гадали о возможностях финансового банкротства после голода, гадали о разных других вещах. Потом кто-нибудь, — напр., медик Ярилов — приходил в отчаяние от шаткости и непрочности всех наших суждений и начинал разговор о том, что единственное знание, достойное этого имени, есть знание естественнонаучное, что в области социальных явлений оно неприменимо, а потому нечего себя обманывать: кроме полного скептицизма, никакого другого выхода здесь нет. И вот, опираясь на контовскую классификацию наук, начинаешь доказывать, что в разных областях естествознания степень точности и достоверности исследования неодинакова, что абсолютны лишь истины абстрактной математики, а все конкретное, осязаемое, допускает рассечение и анализ до бесконечности, а, стало быть, различается лишь степенями сложности, и социальные науки только занимают вершину лестницы наук, и социальное знание лишь количественно, а не качественно, отличается от естественнонаучного; а тут спор упрется в вопрос, действительно ли материя делима до бесконечности, или атомы есть условная «степень приближения», а не конечная реальность; и смотришь, от вопроса о голоде и о государственном банкротстве, или о терроре и народном бунте мы преблагополучно и незаметно ушли в заоблачные выси метафизики. Так же точно от спора о прилежно штудируемом первом томе Марксова «Капитала», особенно от самой «талмудической» его части — изложения «форм стоимости» — как легок и соблазнителен был переход к сущности гегелевской, «диалектики», к ее обсуждению с точки зрения теории познания! Словом, мы впитывали все, как губки; но основным мотивом умонастроения было все же «возведение к общим началам», и в этом смысле закругление миросозерцания, сведение в нем концов с концами. И потому мы реже спускались с вершин общих принципов к практическим приложениям, к конкретизации, хотя бы в области революционной политики и стратегии, чем наоборот: от земли восходили к небесам. И неудивительно: Ведь мы еще не закончили того периода в своей индивидуальной духовной жизни, которому в жизни народов аналогичен период французских «просветителей», энциклопедистов. Мы все еще жили в веке Разума… Он должен был предшествовать веку реальной жизненной борьбы… Помню, как я делился привезенными из Питера революционными новостями со своими гимназическими приятелями. Кроме небольшого кружка эстонцев, таковых было у меня еще два — все наличные восьмиклассники евреи: один — добродушный и грубоватый здоровяк Лев Мороховский, которому я переизлагал все, что успевал в себя впитать нового во всех областях знания, невольно проверяя на нем отчетливость собственного понимания и логическую безукоризненность того, что я успел «надумать», другой — нервный, весь какой то напряженный и подвижный — словно ртутью налитой — Яков Виленский, служивший мне для оттачивания моей диалектики: с ним мы любили уходить куда-нибудь за город, ни на секунду не переставая что-нибудь обсуждать, а чаще всего спорить, доводя друг друга до изнеможения, до хрипоты. Я спорил горячо и упорно, он — страстно и фанатически-сосредоточенно; были темы, от которых мы не могли отстать по целым дням, постоянно возвращаясь к ним; ни один из нас и допустить не мог, чтобы нельзя было «переубедить» другого; до такой степени был силен в нас полудетский, полуюношеский «рационализм», вера в непобедимую силу «чистой» логики.

Воспоминания В. М. Чернова, основателя и теоретика партии социалистов-революционеров, единственного председателя Всероссийского Учредительного собрания, охватывают период с начала 1880-х годов до 1920 года и показывают еще одну сторону русского революционного движения.

Статья, подготовлена к публикации саратовскими историками А.И. Аврусом и А.П. Новиковым. Ее автор — видный политический деятель России, лидер и идеолог одной из крупнейших российских партий — эсеров. Во время пребывания в США после Второй Мировой войны местные еврейские рабочие организации обратились к нему с просьбой написать серию статей в газету «Форвердс» с воспоминаниями о близких ему евреях, сыгравших видную роль в истории партии социалистов-революционеров. Чернов охотно откликнулся на эту просьбу, и на страницах газеты появился ряд его очерков о М.

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

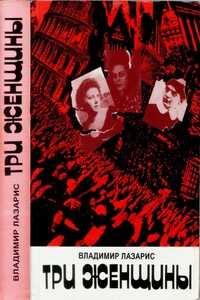

Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.