Записки - [210]

Действительно, в Совете он совсем почти не говорит и большую часть времени дремлет. Не берусь судить о других достоинствах потому, что не довольно коротко его знаю, и могу только отдать справедливость его чрезвычайному дару слова в рассказах и вообще в разговорах. В прочих отношениях он для меня совершенная загадка, но едва ли он в уровень со своей репутацией. На днях я слышал от него испытанный им над самим собою примечательный опыт врачующей силы гомеопатии.

Он от рождения лишен был обоняния — по крайней мере, до известной очень сильной степени: «Запахи известны мне были, — рассказывает он, — только по крепчайшим экстрактам; таким образом я мог различить розовое масло от экстракта резеды, но не знал ни запаха розы, ни запаха резеды в естественном их положении; тухлую говядину, от которой все бежали из комнаты, я ел за свежую. В прошлую зиму в Москве я стал лечиться гомеопатически у очень искусного врача, и вдруг родилось для меня новое чувство, чувство самого тонкого обоняния, так что теперь я слышу, если в другой комнате поставлен горшок с цветами».

15 июня. Настали наши вакации, а с ними наш отъезд, на первый раз в Киев, а потом куда Бог даст, может быть, и далее на юг. Я еду с женой и с сестрой и с обоими нашими птенцами, разоряться, подышать другим воздухом, посмотреть на нашу Русь святую. Сейчас отслужим молебен, чтобы испросить благословение свыше на дальний путь.

13 числа я обедал еще у председателя на прощанье, и потом мы подписали полугодовой отчет наш государю: дел за Советом не осталось ни одного; за справками и проч. — только восемь; отчет блистательный, особенно после непомерного множества и относительной важности бывших у нас в это полугодие дел.

У председателя обедал опять партизан-поэт Давыдов, столько же любезный в обществе, сколько острый и умный с пером в руке. Он рассказывал между прочим множество анекдотов о славном Платове, один другого забавнее. Теперь, за уборкой и хлопотами дорожных приготовлений, мне, к сожалению, некогда их уже записывать; но один всех смешнее. Платов обедал с Карамзиными; после обеда, когда первый, по обыкновению, был уже совсем навеселе, последний вздумал спрашивать его об успехах просвещения в Донском войске.

— Я, батюшка, — отвечал Платов, — об этом много не хлопочу, потому что терпеть не могу ученых: они все или канальи, или пьяницы.

Надобно заметить, что это говорил подгулявший Платов ученому Карамзину.

18 сентября. Вот я опять дома, опять в кругу своих, в том Петербурге, который мне иногда так надоедает, когда я в нем и в который опять так хочется назад, когда из него выедешь.

20 сентября. Смерть князя Лобанова-Ростовского возбудила во мне разные воспоминания из времен первой молодости. При вступлении моем после выпуска из Лицея в 1817 году в министерство юстиции, министром был еще Трощинский, но он в том же году сменен князем Лобановым. Я дежурил при нем в числе прочих младших чиновников департамента по разу в неделю и более. Дежурство это состояло в том, что мы часу в 8-м являлись к нему в парадных мундирах, докладывали о приезжающих, подавали ему получаемые бумаги и печатали конверты. Потом дежурный обедал всегда за его столом, а вечером он отпускал нас часу в 8-м или 9-м. Можно представить, что все это бывало не очень забавно и что при механической работе печатания и докладывания князю трудно было ему ознакомиться с нашими способностями, тем больше, что за обедом, хотя мы и сидим вместе, но дежурный должен был хранить самое глубокое и святое молчание, и князь никогда не обращал к нему ни одного слова. При всем том он как-то меня полюбил и отличал несколько от других.

Между прочим, ему вздумалось поручить мне привести в порядок его библиотеку и составить ей систематический реестр. Я обрадовался этому поручению, надеясь, что оно надолго освободит меня от скучного переписывания набело бумаг в департаменте, — все, чем тогда меня занимали. Но не тут-то было! Вся библиотека его сиятельства оказалась одним небольшим шкафом с сотнями тремя книг, большей частью таких, которые поднесены ему были от авторов или переводчиков, и моя работа, сколько ни старался я ее протянуть, продолжилась не более трех дней.

Между тем, в это время образовалась новая канцелярия при министре, и все мое честолюбие устремлено было к тому, чтобы занять в ней место переводчика — как нечто уже самостоятельное после писарских моих обязанностей. Кандидатов было много, и некоторым, в том числе и мне, задали пробные работы. Мне пришлось перевести какую-то преогромную тетрадь по провиантской части с немецкого на русский язык, и, незнакомый с техническими терминами ни на том, ни на другом языке, тем меньше знакомый с предметом и сущностью дела, — всего 17-ти лет от роду, едва вышед из школы, я, вероятно, Бог знает что такое напутал. По крайней мере, помню как теперь, что «Grutze» — «крупу», я везде переводил без справки с лексиконом как вещь обыкновенную «кашею»; помню по неистощимым насмешкам, к которым подали повод эти «кули и пуды каши» моим служебным товарищам, между которыми я слыл, по тогдашнему выражению, «ученым», что в их понятиях составляло почти синоним с «бестолковым и негодным на службу».

В книге собраны очерки об Институте географии РАН – его некоторых отделах и лабораториях, экспедициях, сотрудниках. Они не представляют собой систематическое изложение истории Института. Их цель – рассказать читателям, особенно молодым, о ценных, на наш взгляд, элементах институтского нематериального наследия: об исследовательских установках и побуждениях, стиле работы, деталях быта, характере отношений, об атмосфере, присущей академическому научному сообществу, частью которого Институт является.Очерки сгруппированы в три раздела.

«…Митрополитом был поставлен тогда знаменитый Макарий, бывший дотоле архиепископом в Новгороде. Этот ученый иерарх имел влияние на вел. князя и развил в нем любознательность и книжную начитанность, которою так отличался впоследствии И. Недолго правил князь Иван Шуйский; скоро место его заняли его родственники, князья Ив. и Андрей Михайловичи и Феодор Ив. Скопин…».

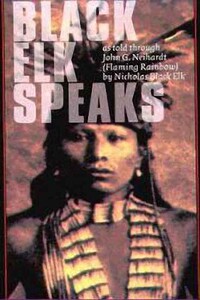

Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Владимир Голяховский был преуспевающим хирургом в Советской России. В 1978 году, на вершине своей хирургической карьеры, уже немолодым человеком, он вместе с семьей уехал в Америку и начал жизнь заново.В отличие от большинства эмигрантов, не сумевших работать по специальности на своей новой родине, Владимир Голяховский и в Америке, как когда-то в СССР, прошел путь от простого врача до профессора американской клиники и заслуженного авторитета в области хирургии. Обо всем этом он поведал в своих двух книгах — «Русский доктор в Америке» и «Американский доктор из России», изданных в «Захарове».В третьей, завершающей, книге Владимир Голяховский как бы замыкает круг своих воспоминаний, увлекательно рассказывая о «жизни» медицины в Советском Союзе и о своей жизни в нем.

В сборник вошли избранные страницы устных мемуаров Жоржа Сименона (р. 1903 г.). Печатается по изданию Пресс де ла Сите, 1975–1981. Книга познакомит читателя с почти неизвестными у нас сторонами мастерства Сименона, блестящего рассказчика и яркого публициста.

Первое издание на русском языке воспоминаний секретаря Наполеона Клода-Франсуа де Меневаля (Cloude-Francois de Meneval (1778–1850)) и камердинера Констана Вери (Constant Wairy (1778–1845)). Контаминацию текстов подготовил американский историк П. П. Джоунз, член Наполеоновского общества.

Автобиографическая книга знаменитого диссидента Владимира Буковского «И возвращается ветер…», переведенная на десятки языков, посвящена опыту сопротивления советскому тоталитаризму. В этом авантюрном романе с лирическими отступлениями рассказывается о двенадцати годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях, о подпольных политических объединениях и открытых акциях протеста, о поэтических чтениях у памятника Маяковскому и демонстрациях в защиту осужденных, о слежке и конспирации, о психологии человека, живущего в тоталитарном государстве, — о том, как быть свободным человеком в несвободной стране. Ученый, писатель и общественный деятель Владимир Буковский провел в спецбольницах, тюрьмах и лагерях больше десяти лет.