Замогильные записки - [66]

Начиная описывать жизнь в Фальмуте, я должен заметить, что наша обитель состояла из трех лиц: настоятель отец де-Бюггеномс, брат прислужник frère Félicien и я. С моим бугром благоговения не трудно угадать, какую роль мне пришлось играть! Я нарочно подчеркнул — де: когда он был студентом в Виттеме, он назывался просто Бюггеномс; но после, вероятно заметя его высокие качества, нашли нужным поднять его выше и всякими неправдами прицепить к нему аристократическую частичку де. Où l'ambition va-t-elle se nicher?[307] Его другом и покровителем был теперешний архиепископ Мехельнский, Monseigneur Deschamps (тоже редемпторист), самый ярый поборник папской непогрешимости, теперь высоко стоящий в церкви и почти самодержавно управляющий Бельгиею по милости стертого характера короля. Этому де-Бюггеномсу следовало бы быть кардиналом: он всех дипломатов бы за пояс заткнул. Куда твои Меттернихи и Талейраны! Он человек вовсе был не ученый и далеко не блестящего ума — но хитрость, но лукавство, но терпеливая пронырливость, но умение подделываться ко всем характерам для того, чтобы достигнуть своих целей, и выше всего особенный дар подкапываться под своего начальника всеми неправдами и клеветами и, улучив счастливую минуту, сшибить его с ног и сесть на его место — вот в этом он был неподражаемый мастер. Одна католическая церковь может производить таких великих людей. Он был моложе меня — довольно приятной наружности и в этом отношении имел большой перевес у дам: щеки у него были пухлые и розовые, но впоследствии, с полным развитием характера, они оселись и повисли, а это именно отличительный признак отъявленных лицемеров — такими изображаются Тартюф Мольера и бессмертный Пексниф Диккенса[308]. Но тут я бросаю перо: мне надобно отдохнуть и собраться с мыслями: нельзя же наскоро начертать такой необыкновенный характер.

Замогильные записки Владимира Сергеева сына Печерина

(Memoires d'outre-tombe)

Итак, благодаря цензуре, мои записки принимают высокий эстетический характер.[309] Они пишутся в истинно артистическом духе, т. е. совершенно бескорыстно, без малейшей надежды на возмездие в здешней жизни. Никто их нё прочтет, никто не похвалит и не осудит их. Как таинственный сверток Спиридиона положен был с ним в гроб и навеки бы там остался, если бы нежная дружба, любознание и отвага его ученика не исхитили этой рукописи из могильной тьмы, так и моя рукопись будет долго-долго лежать в темных ящиках забытья… Я теперь адресую свои записки прямо на имя потомства; хотя, правду сказать, письма по этому адресу не всегда доходят, — вероятно по небрежности почты, особенно в России. Через каких-нибудь пятьдесят лет, т. е. в 1922 году, русское правительство в припадке перемежающегося либерализма разрешит напечатать эти записки, но тогда это уж будет ужасная старина, — нечто в роде екатерининских и петровских времен, времен очаковских и покоренья Крыма. Будет только темное предание, что дескать в старые годы жил-был на Руси какой-то чудак Владимир Сергеев сын Печерин: он очертя голову убежал из России, странствовал по Европе и наконец оселся на одном из британских островов, где и умер в маститой старости. А память о нем сохранил еще больший чудак Федор Васильевич Чижов, питавший к нему неизменную дружбу в продолжение сорока слишком лет: вышереченный Чижов построил целую сеть железных дорог, открыл дивную жар-птицу на островах Белого моря, дожил до столетнего возраста и оставил по себе несметные богатства и пр., и пр. Народное воображение все это преувеличит, разукрасит, превратит в легенду, в сказку: чего-ж лучше? Гораздо приятнее быть героем в сказке, чем в истории: исторические лица часто изнашиваются, теряют цвет и шерсть, а сказочные герои вечно юны и никогда не умирают.

Какой-нибудь русский юноша 20-го столетия (а оно ведь очень не далеко) с любопытством, а может быть и с сердечным участием прочтет историю этой жизни, вечно идеальной, отрешенной от всякой земной корысти, вечно донкихотствующей, и может быть это чтение воспламенит в нем желание совершить какую-нибудь великодушную глупость. — В «Письмах русского путешественника» Карамзин намекает на автобиографию Антона Рейзера (Anton Reiser)[310] как на важное психологическое явление: я как-то отыскал этого Антона Рейзера на Щукином дворе и изучил его от доски до доски. Он был одним из важнейших деятелей моей судьбы и утвердил во мне страсть к бродяжнической жизни. Может быть и моя автобиография будет иметь тоже незавидное влияние. — Но если я пишу для потомства, то к чему же тут торопиться? Ведь потомство не уйдет, да к тому ж оно и подождать может — что с ним церемониться? Важная особа! 20-ое столетие! Экая невидальщина! Мы и почище вас видали. Мы жили в пресловутом незабвенном 19-ом веке!

Я жил в Москве на Тверском бульваре в трактире «Город Берлин», содержимом каким-то полупьяным швейцарцем. Я никак не хотел нанимать квартиры, ни обзаводиться хозяйством, а так сказать кочевать — сидел у моря и ждал погоды, т. е. отъезда за границу. Этот трактир был притоном швейцарских гувернеров. Все они были молоды и жили в удивительном раздолье: у каждого из них были свои сани и прислуга. Я часто за общим столом расспрашивал их о жизни в Швейцарии — дорога ли, дешева ли она и можно ли там давать уроки: все это, знаешь, в виду близкого будущего. — Но этот общий стол был прескверный — истинно русская грязная кухня. Да я иногда совсем не обедал, а так, бывало, куплю себе фунт олив или, как мы называли в старые годы, масляных ягод и с куском хлеба кое-как пробиваюсь: все это делалось с преднамеренным скряжничеством для того, чтоб накопить деньги для отъезда. Мой номер стоял как-то особняком с особенным крыльцом. Иногда к этому крыльцу подъезжали студенты в каретах (совершенно по-московски) и посещали меня в моей грязной и затхлой комнате. Однажды зашел ко мне молодой учитель для экзамена в греческом языке: он отлично знал свой предмет и я дал ему наилучшую аттестацию. Он был в восхищении от меня и с какою-то особенною развязностью русского чиновника, быстрым и метким взглядом осмотрев всю комнату, радостно потер руками и сказал: «Позвольте мне предложить вам чайный сервиз.» — «Нет! покорно благодарю! Я вовсе в нем не нуждаюсь!» Что он обо мне подумал, я не знаю; но на лице у него было написано изумление. Это было первое искушение и первый опыт того, как предлагаются и берутся взятки.

Предлагаемая работа — это живые зарисовки непосредственного свидетеля бурных и скоротечных кровавых событий и процессов, происходивших в Ираке в период оккупации в 2004—2005 гг. Несмотря на то, что российское посольство находилось в весьма непривычных, некомфортных с точки зрения дипломатии, условиях, оно продолжало функционировать, как отлаженный механизм, а его сотрудники добросовестно выполняли свои обязанности.

Во время работы над книгой я часто слышал, как брат Самралл подчеркивал, что за все шестьдесят три года своего служения он никогда не выходил из воли Божьей. Он не хвалился, он просто констатировал факт. Вся история его служения свидетельствует о его послушании Святому Духу и призыву в своей жизни. В Послании к Римлянам сказано, что непослушанием одного человека многие стали грешными, но послушанием одного многие сделались праведными. Один человек, повинующийся Богу, может привести тысячи людей ко Христу.

«Когда же наконец придет время, что не нужно будет плакать о том, что день сделан не из 40 часов? …тружусь как последний поденщик» – сокрушался Сергей Петрович Боткин. Сегодня можно с уверенностью сказать, что труды его не пропали даром. Будучи участником Крымской войны, он первым предложил систему организации помощи раненым солдатам и стал основоположником русской военной хирургии. Именно он описал болезнь Боткина и создал русское эпидемиологическое общество для борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями чумы, холеры и оспы.

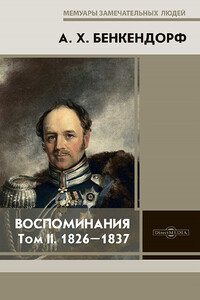

Долгие годы Александра Христофоровича Бенкендорфа (1782–1844 гг.) воспринимали лишь как гонителя великого Пушкина, а также как шефа жандармов и начальника III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. И совсем не упоминалось о том, что Александр Христофорович был боевым генералом, отличавшимся смелостью, мужеством и многими годами безупречной службы, а о его личной жизни вообще было мало что известно. Представленные вниманию читателей мемуары А.Х. Бенкендорфа не только рассказывают о его боевом пути, годах государственной службы, но и проливают свет на его личную семейную жизнь, дают представление о характере автора, его увлечениях и убеждениях. Материалы, обнаруженные после смерти А.Х.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга воспоминаний о замечательной архангельской семье Анны и Петра Кольцовых, об Архангельске 30-х — начала 50-х годов XX века» Адресуется всем, кто интересуется историей города на Двине, укладом жизни архангелогородцев того времени. Татьяна Внукова (урожд. Кольцова) Архангельск, 1935. Книга о двадцатилетием периоде жизни города Архангельска (30-50-е годы) и семьи Петра Фёдоровича и Анны Ивановны Кольцовых, живших в доме № 100 на Новгородском проспекте. Кто-то сказал, что «мелочи в жизни заменяют нам “большие события”. В этом ценности мелочей, если человек их осознаёт».