Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодеяний» - [186]

А еще в зрелище были введены элементы японского театра, тоже не скрывающие своего происхождения: прозрачные экраны, ломкий звучащий бамбук.

Но и этого режиссеру показалось мало. И над сценой поплыли тигры ленинских обличительных фраз вроде: «Пусть псы и свиньи загнивающей буржуазии…»

Кроме двоящегося, троящегося сценографического образа в «Бубусе» появилась еще и «предыгра», расщепляющая уже и самый персонаж, кажется, последний неделимый атом привычного театрального зрелища. Новая манера актерского существования заключалась в том, что сначала актер «сообщал» о чем-то пантомимой и лишь затем произносил текст роли. Т. е. игралась и роль, и «отношение к ней» — но тем самым заявлялось, что на нее вполне возможен и иной взгляд.

Сцена будто разворачивала, обнажала смятенное, утратившее всякую определенность моральных ориентиров сознание героя.

При этом система условностей театра политического (лозунги вождя) «отменялась» системой условностей японского театра. А та, в свою очередь, вступала в противоречие с элементами конвенции русского реалистического театра. Множество «рамок» спектакля делало каждую из них незначимой, небезусловной. Важно и то, что количество этих «рамок» все росло, как будто режиссер не был уверен в произносимом им художественном слове, сомневался в любом своем шаге, утверждении, образе, чувстве.

Озадаченная, сбитая с толку критика отмечала смешение стилей, дисгармонию. Эклектику, наконец. Но можно быть уверенным, что в этой сценической какофонии для Мейерхольда был определенный смысл и ясное назначение. За этим вставало видение природы человека — нецельной, неустойчивой, колеблющейся, утратившей ясность осознания, что есть добро, что — зло.

Не противоположение и выбор, а скольжение авторской позиции. Но когда колебания в выборе затягиваются, они понемногу становятся самим выбором.

Мейерхольд стал ярчайшим представителем релятивизма на театре, сумевшим не только почувствовать, но и передать, воплотить смену представлений о человеке, новую антропологию XX века.

За марионетками Мейерхольда в новые времена прочитывалась мысль о том, что некто всесильный правит этим миром, ощущение неразрешимости проблем, стоящих перед разобщенными, одинокими людьми. Тем самым с личности будто снималась ответственность за ее поступки. В дискретности (а не текучести) сценических характеров сказывались немыслимые напряжения времени. Но это означало не что иное, как принятие тоталитарной точки зрения на человека (и принципиальной невозможности для него свободы выбора), и в этом смысле — глубокий пессимизм Мейерхольда-художника.

Актерам в спектаклях мейерхольдовского театра будто предлагалось играть не цельность человеческой личности (что отличало сущность режиссерского почерка Станиславского и поэтику авторов, избираемых в репертуар МХАТа) — но относительность любой, всякой нормы, ценности. «Согласно концепции левого театра человек сливается со своей социально-исторической сущностью, он с ней не разделим, — писал Б. Зингерман. — А с точки зрения Станиславского, человек сохраняет по отношению к логике больших чисел и законам социального бытия некоторую независимость». И далее о том, что у Мейерхольда в монтажном чередовании «масок» «едва улавливается целостная человеческая личность, погубленная, разъятая на элементы <…> своей эпохой»[607].

С этим, по-видимому, был связан и характерный и органический Мейерхольду штрих его театральных построений 20-х годов: списки людских потерь, зачитываемые в финалах спектаклей. Длинный перечень фамилий бойцов в «Командарме-2», наглядно-арифметический подсчет погибших (и оставшихся) в знаменитом финале «Последнего решительного» означали обращение человека в некий служебный, абстрактный знак вспомогательного характера — обезличенную и потому не должную вызывать эмоций цифру, как в военных донесениях. (Нетрудно назвать аналоги в литературе тех лет: «Цемент» Ф. Гладкова и «Железный поток» А Серафимовича.) «С воцарением большевиков — стал исчезать человек, как единица», — свидетельствовал современник[608].

Так в технологических театральных приемах Мейерхольда проявлялось мировоззрение режиссера, связанное со сложным комплексом «вины» интеллигенции перед народом и чужести ему (с чем, собственно, было связано отношение к революции как к его освобождению и, стало быть, искуплению вины). В единый узел стягивались проблемы отношения к народу и власти — все то, что в конечном счете и составляло болезненную сущность самоопределения российского интеллигента.

От идей опоздавшего народничества Мейерхольд двигался к символизму, через него — в революцию, «сквозь» нее выходил к глубочайшему скептицизму одинокого художника.

В современной трагедии — а «Список благодеяний», бесспорно, был трагическим спектаклем о судьбе интеллигента, оказавшегося на земле в исторический миг, когда «порвалась дней связующая нить», — Мейерхольд возвращается к излюбленному символизму.

В структуре мейерхольдовского спектакля завязкой становится провокативная фраза, «подаваемая» в публику; художник должен думать медленно. Противостоящая требованию быстрой «перестройки», необходимость которой провозглашалась властью и стала лозунгом дня, фраза звучала вызывающе.

В начале XX века театр претерпевал серьезные изменения: утверждалась новая профессия – режиссер, пришло новое понимание метафорического пространства спектаклей, параллельно формировалась наука о театре. Разрозненные кружки и объединения пишущих о театре людей требовали институционализации, и в 1921 году на основе Государственного института театроведения была организована Театральная секция Российской академии художественных наук. Эта книга – очерк истории ее создания, нескольких лет напряженной работы – и драматической гибели в месяцы «великого перелома».

Книга о формировании советского сюжета в российской драме 1920-х — начала 1930-х годов основана на обширном материале малоизвестных и забытых отечественных пьес. Увиденные глазами современного исследователя, эти яркие и острые тексты представляют выразительный историко-культурный срез российской жизни тех лет, её конфликтов и героев, теснейшим образом связанных с реалиями нашего сегодняшнего дня.

Предмет этой книги — искусство Бродского как творца стихотворений, т. е. самодостаточных текстов, на каждом их которых лежит печать авторского индивидуальности. Из шестнадцати представленных в книге работ западных славистов четырнадцать посвящены отдельным стихотворениям. Наряду с подробным историко-культурными и интертекстуальными комментариями читатель найдет здесь глубокий анализ поэтики Бродского. Исследуются не только характерные для поэта приемы стихосложения, но и такие неожиданные аспекты творчества, как, к примеру, использование приемов музыкальной композиции.

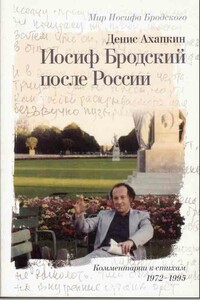

Мир Иосифа Бродского — мир обширный, таинственный и нелегко постижимый. Книга Дениса Ахапкина, одного из ведущих исследователей творчества Нобелевского лауреата, призвана помочь заинтересованному читателю проникнуть в глубины поэзии Бродского периода эмиграции, расшифровать реминисценции и намеки.Книга "Иосиф Бродский после России" может стать путеводителем по многим стихотворениям поэта, которые трудно, а иногда невозможно понять без специального комментария.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга удивительна тем, что принадлежит к числу самых последних более или менее полных исследований литературного творчества Толкиена — большого писателя и художника. Созданный им мир - своего рода Зазеркалье, вернее, оборотная сторона Зеркала, в котором отражается наш, настоящий, мир во всех его многогранных проявлениях. Главный же, непреложный закон мира Толкиена, как и нашего, или, если угодно, сила, им движущая, — извечное противостояние Добра и Зла. И то и другое, нетрудно догадаться, воплощают в себе исконные обитатели этого мира, герои фантастические и вместе с тем совершенно реальные: с одной стороны, доблестные воители — хоббиты, эльфы, гномы, люди и белые маги, а с другой, великие злодеи — колдуны со своими приспешниками.Чудесный свой мир Толкиен создавал всю жизнь.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.