Юность без Бога - [4]

— Какая наглость, — грохочет он, — что за гнусность, болваны, какое право имеете вы требовать другого учителя и что вам в голову взбрело, с ума вы посходили, и т. д. — А потом опять оставляет меня одного.

Вот они сидят передо мною. И как же они меня ненавидят! Уничтожили бы меня только потому, что невыносимо им слышать, что негр тоже человек. Да сами вы нелюди!

Ну погодите, друзья! Чтобы я из-за вас получил взыскание? Лишился своего куска хлеба? Чтобы мне стало нечего жрать? Обуть, надеть? Чтобы я потерял крышу над головой? Нет, этот номер у вас не пройдет! Впредь я вам буду рассказывать, что людей вообще нет, никого, кроме вас, и буду говорить так, пока негры вас не зажарят! Только этого вы хотите, и ничего другого!

Чума

Вечером того же дня мне не хотелось ложиться спать. Я пересматривал стенограмму своей речи и понимал — да, они хотят меня уничтожить. Будь индейцами, они привязали б меня к шесту и скальпировали, и, главное, — с чистой совестью.

Убеждены в своей правоте.

Жуткая банда!

Или я их не понимаю? Неужели в свои тридцать четыре я стал уже слишком стар? Или разрыв между нами больше, чем обычно между поколениями?

Сейчас мне кажется, что его не преодолеть. То, что эти ребята отвергают все, что для меня свято, даже еще не так страшно. Хуже, как они это отвергают, — ведь ничего не знают. Не знают — и знать не хотят.

Всякое размышление им претит.

Им плевать на людей! Они хотят быть машинами: винтами, колесами, колбочками, ремнями. А еще охотнее, чем машинами, они стали бы боеприпасами: гранатами, бомбами, шрапнелью. А с каким удовольствием они издохли бы где-нибудь на поле боя! Имя, высеченное на памятнике павшим, — мечта их юных лет.

Стоп! Но разве такая их готовность к самопожертвованию — не величайшая из добродетелей? Конечно, если за правое дело…

А тут, за что?

«Справедливо то, что полезно твоему племени», — вещает радио. А что нам без пользы, то, значит, и несправедливо. И тогда все дозволено: убийство, грабеж, поджег, клятвопреступление. И не просто дозволено; преступление не считается преступлением, если совершено оно в интересах твоего племени. А это что? Позиция преступника.

Когда богатые плебеи в Древнем Риме перепугались, что народ добьется-таки облегчения налогового бремени, они снова спрятались в крепость диктатуры. Они осудили патриция Манлия Капитолийского, который хотел вызволить должников-плебеев из долговой кабалы, осудили его на смерть как государственного изменника и сбросили с Тарпейской скалы. С тех пор как существует общество, оно не может отказаться от преступлений из самосохранения. Но раньше преступление замалчивалось, затушевывалось, его стыдились.

Теперь им гордятся.

Это — чума.

Мы все больны — и друзья, и враги. Наши души — налившиеся черные бубоны, скоро мы умрем. И будем жить дальше, но уже мертвыми.

Я тоже слаб душою. Когда читаю в газетах, что кого-то из них не стало, думаю: мало, слишком мало!

А разве не ты сегодня думал: да пошло оно всё? Нет, больше не могу, хватит уже думать! Все, умываю руки, иду в кафе. Там всегда кто-нибудь да сидит, с кем можно сыграть в шахматы. Только вон из комнаты! На воздух!

Цветы, подаренные хозяйкой в честь дня рождения, завяли. Выхожу в туман. Завтра воскресенье.

В кафе нет знакомых, никого.

Что делать?

Иду в кино.

Смотрю кинохронику про богатых плебеев. Они самим себе ставят памятники, закладывают мемориалы и принимают парады своей лейбгвардии. Потом маленькая мышка побеждает больших кошек, далее следует детектив, в котором много убивают для того, чтобы добро смогло, наконец, восторжествовать.

Когда я выхожу из кино, на улице уже ночь.

Но домой я не иду. Там страшно, у меня в комнате.

Неподалеку есть бар, можно бы выпить, если там дешево.

Тут недорого.

Захожу. Барышня, хочет составить мне компанию.

— Вы совсем один? — спрашивает.

— Да, — улыбаюсь я, — к сожалению…

— Можно к вам подсесть?

— Нет.

Обиженно отодвигается. Я не хотел ее обидеть. Не сердитесь на меня, фройляйн, но я один.

Эпоха Рыб

Заказав шестой шнапс, думаю: надо бы изобрести такое оружие, с помощью которого любое другое оружие можно было б выводить из строя, то есть некоторым образом противоположность оружию. Ах, если б я только был изобретателем, чего бы я ни наизобрел! Как счастлив стал бы мир!

Но я не изобретатель, и что, спрашивается, мир бы потерял, если б я вообще не появился на свет? Что сказало бы на это солнце? Кто жил бы в моей комнате?

Не задавай дурацких вопросов, ты пьян. Ведь ты уже есть. Да может, не родись ты, твоей комнаты и вовсе бы не было. И даже твоя кровать была бы, может, еще деревом. Так вот! Стыдно, старый осел, допытываешься с метафизическим рвением, как допотопный школяр, не переваривший еще первый любовный опыт. Не лезь в сокровенное, уж лучше пей свою седьмую рюмку. Я пью, пью. Дамы и господа, ох не люблю я мира! И всем нам желаю погибели! Но не просто гибели, а поизощренней, надо бы снова ввести пытки, да, пытки! Просто выбивать признание вины недостаточно, потому как человек по натуре своей зол.

Пропустив восьмую рюмку шнапса, я уже дружески кивал пианисту, хотя еще до седьмой рюмки его музыка изрядно меня раздражала. И я не замечал, что кто-то передо мной стоит и во второй уже раз ко мне обращается. Только с третьего раза его разглядел. Тут же узнал.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Слова - вино жизни», - заметил однажды классик английской литературы Эдвард Морган Форстер (1879-1970). Тонкий знаток и дегустатор Жизни с большой буквы, он в своих произведениях дает возможность и читателю отведать ее аромат, пряность и терпкость. "Куда боятся ступить ангелы" - семейный роман, в котором сталкиваются условности и душевная ограниченность с искренними глубокими чувствами. Этот конфликт приводит к драматическому и неожиданному повороту сюжета.

В рассказе «В жизни грядущей», написанном в двадцатые годы, Форстер обратился к жанру притчи, чтобы, не будучи связанным необходимостью давать бытовые и психологические подробности, наиболее отчетливо и модельно выразить главную мысль — недостижимость счастья в этой, а не в загробной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Я хотел создать образ современного человека, стоящего перед необходимостью применить насилие, чтобы предотвратить еще большее насилие», — писал о романе «Прибой и берега» его автор, лауреат Нобелевской премии 1974 года, шведский прозаик Эйвинд Юнсон. В основу сюжета книги положена гомеровская «Одиссеия», однако знакомые каждому с детства Одиссеий, Пенелопа, Телемах начисто лишены героического ореола. Герои не нужны, настало время дельцов. Отжившими анахронизмами кажутся совесть, честь, верность… И Одиссей, переживший Троянскую войну и поклявшийся никогда больше не убивать, вновь берется за оружие.

В рубрике «Документальная проза» — главы из книги французского журналиста Ксавье де Отклока (1897–1935) «Коричневая трагедия» в переводе Елены Баевской и Натальи Мавлевич. Во вступлении к публикации Н. Мавлевич рассказывает, что книга была «написана под впечатлением поездки по Германии сразу после пришествия Гитлера к власти». В 1935 году автор погиб, отравленный агентами гестапо.«Эта Германия в униформе любит свое безумие, организует его, извлекает из него колоссальную выгоду… пора бы уже осознать всю мерзость и всю опасность этого психоза…».

Следом в разделе художественной прозы — рассказ американского писателя, выходца из индейской резервации Шермана Алекси (1966) «Потому что мой отец всегда говорил: я — единственный индеец, который видел своими глазами, как Джимми Хендрикс играл в Вудстоке „Звездно-полосатый флаг“». «Чем же эта интерпретация гимна так потрясла американцев?», — задается вопросом переводчица и автор вступления Светлана Силакова. И отвечает: «Хендрикс без единого слова, просто сыграв на гитаре, превратил государственный гимн в обличение вьетнамской войны».Но рассказ, не про это, вернее, не только про это.

В рубрике «Статьи, эссе» — статья филолога Веры Котелевской «Блудный сын модернизма», посвященная совсем недавней и первой публикации на русском языке (спустя более чем полувека после выхода книги в свет) романа немецкого классика модернизма Ханса Хенни Янна (1894–1959) «Река без берегов», переведенного и прокомментированного Татьяной Баскаковой.В рубрике «Интервью» два американских писателя, Дженнифер Иган и Джордж Сондерс, снискавших известность на поприще футуристической социальной фантастики, делятся профессиональным опытом.

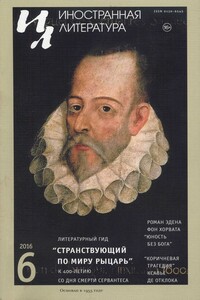

Далее — Литературный гид «Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса».После краткого, но содержательного вступления литературоведа и переводчицы Ирины Ершовой «Пути славы хитроумного идальго» — пять писем самого Сервантеса в переводе Маргариты Смирновой, Екатерины Трубиной и Н. М. Любимова. «При всей своей скудости, — говорится в заметке И. Ершовой, — этот эпистолярий в полной мере демонстрирует обе составляющие постоянных забот писателя на протяжении всей его жизни — литературное творчество и заработки».Затем — «Завещание Дон Кихота», стихи другого классика испанской литературы Франсиско де Кеведо (1580–1645) в переводе М. Корнеева.Романтическая миниатюра известного представителя испаноамериканского модернизма, никарагуанского писателя и дипломата Рубена Дарио (1867–1916) с красноречивыми инициалами «Д.