Я – фанат - [6]

Потерпев поражение в неравном бою, фанаты ЦСКА стали реорганизовывать свое движение. Армейский моб увеличился в несколько раз и оброс мускулами. Видимо, памятный бой с красно-белыми оказал определенное влияние на дальнейшие акции фанатов ЦСКА. Самые известные движи они проводили именно в метро, где отлавливали саппортеров красно-белых. Особо дурной славой среди врагов армейцев пользовалась станция метро «Каширская», где одновременно пребывали в ожидании жертв около ста фанатов ЦСКА.

Страны, не входящие ныне в Советский Союз, тоже пытались идти в ногу с набирающим обороты фэн-маховиком. 4 октября 1987 года в Вильнюсе состоялся матч, в котором местный «Жальгирис» принимал ленинградский «Зенит». В Литву приехало примерно сто пятьдесят саппортеров с берегов Невы, благо в тот же день в Вильнюсе играл и баскетбольный клуб из Ленинграда. «Спартак» встречался с местной «Статибой».

Надо сказать, что главной примочкой в тактике вильнюсских фанов в то время была резкая внезапная атака и моментальное бегство. Все «зенитчики» стояли в очереди в кассу стадиона, когда их атаковали лабусы в количестве трехсот человек. В приезжих фанатов полетели камни, что сразу же вызвало ответную реакцию. Так как местные использовали говно – то есть кидали камни и арматуру, ленинградцы тоже не стали стесняться в выборе оружия. Минутная драка с применением камней, ремней и бутылок завершилась победой фанов «Зенита», – большая часть прибалтов бежала, а еще десять человек остались лежать на земле с увечьями разной степени тяжести.

Вильнюс считался проблемным городом и раньше – из-за кинжальных атак лабусов. Но теперь вильнюсские милиционеры окружали приезжих фанатов, оберегая их от посягательств активных саппортеров «Жальгириса».

Таким образом, когда Советский Союз прекратил свое существование, практически каждая бывшая республика, ставшая самостоятельным государством, стояла на пороге перемен, в том числе – и в околофутбольном мире.

Самой первой субкультуру организованного саппорта освоила Россия.

В России сложилось крайне негативное отношение к футбольному фанатизму, навеянное истеблишментом. Благодаря глубоким корням «совкового» мировосприятия фанат воспринимается как хулиган. Но футбольный фанат – это не всегда хулиган, или, по крайней мере, не хулиган в первую очередь. Футбольный фанат – это человек, являющийся носителем саппорткультуры со всеми ее принципами и ценностями, ее специфической практикой и глубоким символизмом.

После распада СССР фан-движение в России стало развиваться семимильными шагами. Демократия позволила упасть железному занавесу, и теперь российские болельщики могли видеть, как обстоят дела с саппортом на Западе, проецируя новое для себя течение на современную Россию. Локализация движения футбольных фанатов как части общей субкультуры произошла в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге. Остальные населенные пункты России располагают лишь небольшими активными мобами, в то время как обе столицы благодаря многочисленности населения и возможности сублимировать и ассимилировать любые социокультурные явления стали настоящими флагманами организованного саппорта.

Впрочем, и сама система саппорта стала меняться. В столице слишком сильно подражали английским фанатам (у которых, к слову, все обстоит не так прекрасно, как описывается в книгах Дуги Бримсона). Мобы Москвы перешли непосредственно к околофутбольному хулиганизму – они не ставили своей целью посещение матчей любимого клуба, главным стали «третьи таймы» – выяснение отношений с саппортерами противника. То есть возникла ситуация, когда фирма ставится выше клуба.

Институт российской фирмы

Институт фирмы в России существенно отличается от западного аналога. Дело в том, что большинство российских фанатов не состоят ни в каких фирмах и мобах. Россия слишком большая страна, и около семидесяти процентов болельщиков, поддерживающих российские клубы, никогда не видели своих любимцев воочию на стадионе. Интернет и периодика позволяют им быть в курсе всех дел любимого клуба. На периферии появляются даже мобы некоторых московских клубов, но мобы опять же весьма и весьма специфические. К примеру, моб московского «Динамо», в рядах которого насчитывается десять человек разного возраста, находится в Тюмени. Обычная практика – совместный поход в местный спортбар на выходные, дабы лицезреть любимую команду. Пару раз в год члены моба пытаются выбраться в столицу, чтобы посмотреть на «Динамо» воочию. Понятно, что ни о какой активной практике выездов не может быть и речи – Тюмень удалена от Москвы более чем на две тысячи километров, и цены за проезд в российском транспорте попросту не позволяют постоянно ездить в столицу и обратно.

Поэтому многие россияне болеют за зарубежные клубы. Представим себе вполне обычную ситуацию – россиянин, обожающий футбол, живет где-нибудь на Камчатке. Здесь его окружает вечная мерзлота и полгода царит полярная ночь. Никаких профессиональных футбольных команд на Камчатке нет. Благодаря телевидению можно смотреть футбол – как российский, так и западный. При этом не происходит никакой самоидентификации с командами из России. Камчатский болельщик не имеет возможности с трибуны насладиться живым футболом, из двух равноудаленных и показываемых с телеэкрана – российского футбола и западного – нередко выбирает зарубежный клуб. Эта практика чрезвычайно распространена в России.

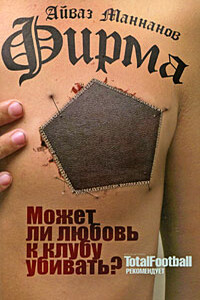

В этой книге вы познакомитесь с самыми культовыми и жестокими футбольными хулиганами Европы. Они впервые собраны воедино — враги и друзья, уже ушедшие и только выходящие на авансцену. Их объединяет всего лишь два чувства: любовь и ненависть. Любовь к своему Клубу и ненависть к своим противникам. Англичане и испанцы, турки и итальянцы, французы и хорваты — фирмы, которые одинаково сильно умеют любить и ненавидеть.Полная онтология футбольного хулиганизма старого континента: самые великие фирмы и самые знаменательные акции."Фирма" — есть только один Клуб!

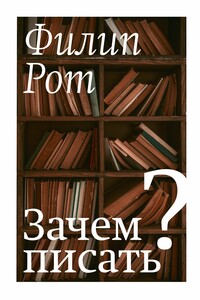

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.