Время перемен. Предмет и позиция исследователя - [9]

Концепция идеально-типической конструкции сложного (сложносоставного, закрытого) социального действия как условия для работы с антропологическими представлениями в эмпирических социальных науках стала методологическим регулятивом в последующей исследовательской работе Левады. Благодаря ей проблема человека как базового института приобрела в условиях социального разлома особое значение, уже не только теоретическое, но и моральное, практическое, став условием осмысления возможностей выхода из тоталитарного режима, состояния «общества-государства».

Теоретические работы 1970–1984 гг. сделали возможной последующую эмпирическую исследовательскую работу[21]. Поэтому Левада очень рано оценил открывающиеся возможности новой, практически ориентированной интеллектуальной деятельности. Еще в сентябре 1987 г., ломая скептицизм и недоверие, даже эмоциональное сопротивление своих сотрудников, он убеждал их, что горбачевская перестройка – это не рокировка номенклатурных старцев, а начало нового исторического периода, требующего принципиально других форм работы, других точек зрения и практического участия. В ситуации «горной лавины» (а в 1988–1991 гг. он воспринимал происходящее именно в таких категориях) поза «теоретика», вздымающего очи горе, была для него не только смешной, но и отталкивающей[22]. Еще неясны были перспективы и пределы возможного, а он уже задумывался об «общем деле». В качестве такого поначалу виделся проект издания интеллектуального журнала (идеи такого рода мы обсуждали осенью 1987 г.), но уже очень скоро он получил предложение от Т.И. Заславской, что открывало возможности собственно эмпирического изучения постсоветской (посттоталитарной) реальности.

Ни у него, ни у сотрудников его бывшего сектора в ИКСИ или тех, кто позднее, уже на семинаре, присоединился к его кругу, не было серьезного опыта эмпирических социологических исследований. Но были энтузиазм первооткрывателей, пыл собранных снова вместе близких людей, какие-то общие идеи и горячее желание их проверить, разобраться в том, что такое «советское общество-государство». Проблема теоретического рода заключалась в том, что материал исследований был исходно ограничен показателями массовых опросов «общественного мнения», а не институционального или группового поведения. Соответственно, анализ социальных фактов или ценностных структур можно было осуществлять только через призму общих коллективных представлений и их динамику. Таких проблем перед социологией еще не стояло, поскольку организация социальных наук в западных странах была принципиально иной.

Преимущества вциомовской работы были очевидны: открывалась возможность постоянного и систематического отслеживания массовых реакций, анализа их состава, интенсивности и т. п. Ни у кого из тех, кто был озабочен большими социологическими проблемами, таких средств научной работы не было (особенно учитывая перспективы и масштабы предполагаемой работы во времени). Обычно крупные социологи в лучшем случае участвовали в отдельных монографических исследовательских проектах. «Общественным мнением» и его динамикой занимались полстеры, «демоскописты», маркетологи, но не социологи. Недостатки или, точнее, методические границы открывающихся возможностей (первоначально не столь очевидные) тоже довольно скоро стали ощутимыми: оценивать социальные процессы и системы отношения можно было только в кривом зеркале общественного мнения, организованных коллективных представлений, специфически искажавших или преломлявших фактические взаимосвязи и отношения. Но в тех условиях эти ограничения никого не смущали (отчасти в силу отсутствия соответствующих знаний и из-за туманных представлений о социальной реальности).

Итак, исходным моментом для социологической работы Левады[23] оказывается ситуация крупномасштабного общественного кризиса тоталитарного режима, когда, с одной стороны, обнажаются скрытые ранее институциональные механизмы и структуры групповых отношений, а с другой – вместе с открытыми конфликтами различных группировок во власти, относительным идеологическим плюрализмом и временной автономностью СМИ начинает формироваться и проявляться совершенно новый институт «общественное мнение»[24]. Соответственно, рассматривать вопросы изучения трансформации общества (или воспроизводства прежних социальных структур)[25] можно только с учетом структуры и специфики функционирования самого общественного мнения. А это значит, что одновременно должны решаться несколько однопорядковых задач – анализ динамики массовых реакций, выявление их структуры и функций, устойчивых и переменных компонентов. Методологическая проблема заключалась прежде всего в том, чтобы обеспечить единство социологической интерпретации различных в содержательном плане феноменов, соединить их общими теоретическими и концептуальными «стыками» и «переходами», удержав тем самым социологическое видение проблематики. Ключом, объединяющим разные плоскости исследовательских задач и содержательных интерпретаций, могла в этих обстоятельствах быть только концепция социального типа «человека», связывающая разные теоретические ресурсы описания и объяснения (стереотипы и комплексы общественного мнения, идентификация с институтами, группами, соответственно, определение общих рамок действия, представления о времени и пространстве, включая будущее и прошлое, набор ценностей, механизмы адаптации или изменений – в ходе смены поколений или «героических» усилий «элиты», фобии, страхи, коллективные ритуалы и проч.). Такой моделью стал «советский человек», а позднее – следующий за ним, генетически непосредственно связанный с ним «постсоветский, российский» («обыкновенный, средний») человек.

В книге крупнейшего российского социолога Юрия Левады собраны его работы последних лет, посвященные динамике общественного мнения по наиболее острым вопросам экономического, политического, социального и культурного развития страны, меняющимся и устойчивым характеристикам «человека советского», аналитическим возможностям и границам социологического подхода. Статьи основаны на материалах регулярных массовых опросов Левада-центра (в 1988–2003 годах– ВЦИОМ) и в совокупности представляют систематическую картину российского общества постсоветской эпохи.

«Было часов 7 вечера, когда мы выехали за Серпуховскую заставу. Мы ехали на автомобиле, я и Ив. Ив. Попов, как делегаты московского Литературно-художественного кружка; с нами ехал сын И. И. Попова, студент.За заставой сначала – предместье с низенькими домами, потом черная, ночная даль с квадратными силуэтами фабрик на горизонте, похожих на шахматные доски, разрисованные огнями…».

«Много нападений выдержала и одолела христианская религия в течение девятнадцати веков: некоторые из них были яростнее – ни одно не представляло такой важности, как выдерживаемое ею в наше время…».

«Фонд исследования проблем демократии» (директор — М. С. Григорьев) и «Российский общественный совет по международному сотрудничеству и публичной дипломатии» (председатель — С. А. Орджоникидзе) при поддержке В. М. Джабарова, С. В. Мамедова, И. Н. Морозова, С. А. Маркова и других членов Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины подготовил доклад «Военные преступления украинских силовиков: пытки и бесчеловечное обращение с жителями Донбасса».В подготовленном докладе использованы результаты опроса более чем 100 пленных, переданных украинской стороной при обмене пленными.

У фантаста, как у поэта, есть свой «черный человек». Облик его не всегда мрачен: сейчас, когда над робкой еще зеленью мая плещется яркий кумач, на лице незваного гостя простецкая улыбка своего парня, а в словах добродушный укор: «Послушай, не тем ты, брат, занят, не тем! Пишешь о небывалых мирах, куда попадают твои выдуманные герои, странствиях во времени, каких-то разумных кристаллах и тому подобной сомнительности. Да кому это надо?! Бредятина все это, ей-ей… Ты оглянись, оглянись! Кругом делается настоящее дело, варится сталь, выращивается хлеб, солнышко светит, люди заняты земным, насущным, это жизнь, а ты витаешь… Куда это годится!».

"Литературная газета" общественно-политический еженедельник Главный редактор "Литературной газеты" Поляков Юрий Михайлович http://www.lgz.ru/.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В своей новой книге известный немецкий историк, исследователь исторической памяти и мемориальной культуры Алейда Ассман ставит вопрос о распаде прошлого, настоящего и будущего и необходимости построения новой взаимосвязи между ними. Автор показывает, каким образом прошлое стало ключевым феноменом, характеризующим западное общество, и почему сегодня оказалось подорванным доверие к будущему. Собранные автором свидетельства из различных исторических эпох и областей культуры позволяют реконструировать время как сложный культурный феномен, требующий глубокого и всестороннего осмысления, выявить симптоматику кризиса модерна и спрогнозировать необходимые изменения в нашем отношении к будущему.

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение, известное в медиа под названием «АУЕ», экстремистской организацией. В последние годы с этой загадочной аббревиатурой, которая может быть расшифрована, например, как «арестантский уклад един» или «арестантское уголовное единство», были связаны различные информационные процессы — именно они стали предметом исследования антрополога Дмитрия Громова. В своей книге ученый ставит задачу показать механизмы, с помощью которых явление «АУЕ» стало таким заметным медийным событием.

Новая книга известного филолога и историка, профессора Кембриджского университета Александра Эткинда рассказывает о том, как Российская Империя овладевала чужими территориями и осваивала собственные земли, колонизуя многие народы, включая и самих русских. Эткинд подробно говорит о границах применения западных понятий колониализма и ориентализма к русской культуре, о формировании языка самоколонизации у российских историков, о крепостном праве и крестьянской общине как колониальных институтах, о попытках литературы по-своему разрешить проблемы внутренней колонизации, поставленные российской историей.

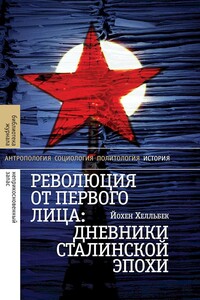

Представленный в книге взгляд на «советского человека» позволяет увидеть за этой, казалось бы, пустой идеологической формулой множество конкретных дискурсивных практик и биографических стратегий, с помощью которых советские люди пытались наделить свою жизнь смыслом, соответствующим историческим императивам сталинской эпохи. Непосредственным предметом исследования является жанр дневника, позволивший превратить идеологические критерии времени в фактор психологического строительства собственной личности.