Время года: сад - [14]

К испанцам и китайцам я прибавила бы имя Лидии, в саду которой русалка гостила, не затруднив себя даже поинтересоваться ею, отдать дань ее тени. Восхититься силой ее характера и красотой маленькой ножки, которая видна на фотографии, прикрепленной к стене. Вообще, многое, связанное с этической стороной жизни, было передоверено моей гостьей слову «содержанка» и как бы находилось под его покровительством. И если я смотрела на это с любопытством, то Лидии это активно не нравилось. Она терпеть не могла людей, для кого самым большим событием за день было разворачивание облака на небе или протягивание руки к ягодке. Может быть, тень Лидии и устроила так, что погода нахмурилась, пообещала дождь и подняла гостью в обратную дорогу, а мне внушила конфликтное чувство против себя. «Но разве я виновата, что в пороке столько обаяния?» — оправдывалась я перед тенью. «Ты увлекаешься мнимостями. Есть главное, и о нем надо помнить» — вот и все, что Лидия отвечала. А ночью, приснившись, сказала: «Запомни, в яблоневом саду зародилось человечество». Интересно, что гостья, превратившись в Ириду, с тем и осталась, хотя у нее было настоящее имя — в честь прекрасной святой, записанное в паспорте, но я не приняла его во внимание, следуя одной из любимых поговорок Лидии Владимировны: «Далеко куцему до зайца», — обезличенная, гостья внушала доверие больше.

Были и другие ночи, когда Лидия Владимировна являлась проведать, остепенить. Однажды я сказала: «Не зря же Николай Алексеевич написал: “Будь с оглядкой, голубок, омут сладок и глубок”». Лидия знала, что под Николаем Алексеевичем имелся в виду поэт Клюев. Ее, прозорливую, несколько удивило, почему в круг чувственного притяжения попал мужицкий, кошачий Клюев, а не аристократичный, рафинированный Блок или сладостный Мандельштам, не бесстрашный, романтический Гумилев или изысканный Кузмин, но на этот вопрос ответ следовало искать в моей склонности к соединению несоединимого. Казалось, выводя чувственное начало из почвенного, я сближала пошлый сегодняшний день с далеким мерцающим днем Серебряного века, бывшим сто лет назад. Но, сближая, влеклась вовсе не к разложению радуг над декадентскими ирисами, пусть и прекрасному на вид, а к солнечному Иному, в котором поэзии был чужд подручный карманный сор, столь любезный эпигонам, и вырастала она из ликующей материи любви и света.

Оскорбленный моим бездельем, сад зарос и начал стряхивать желтые листья, земля задубела и потрескалась, цветы привяли. Лишь Нюра прощала мне все. И невниманье, и свою худобу, и желание сорвать на ней зло за дополнительный физический труд. Когда я начинала беситься, она прыгала мне на грудь и лапками обнимала шею. Лапки смыкались чуть ниже затылка — и все… Из меня можно было веревки вить. Ни одно существо в мире не имело надо мной такой власти. Тем более усатое. «Уж если ты на ножах с любовью, — слышалось мне в преданном мурлыканье, — то учись переводить низшую энергию в высшую, творческую, и здесь собирать свою жатву».

И вот гостья уехала, а «Целую, обнимаю, глажу», повисшее в воздухе у калитки, с места не сдвинулось в сторону прозы. И тогда тоже звук ее голоса вмещал больше значения, чем сами слова. Что-то за гранью привычного, подозрительное мерещилось в нем, мешая заняться делом. И сожаление о том, что не смогла зарядить гостью токами творчества, не проявила рвения в дружбе. Ох, эти интеллигентские вибрации духа! Высокие материи! «Какая дружба? — говорит один из героев Островского (драматурга). — Я — человек женатый». Но драматург вспомнился позднее, когда спустя несколько дней подалась в Москву поливать цветы на окнах квартиры и услыхала звонок… Нет, не бывшей Ириды… А ее матери, настроенной на истерику. И не важно, что я не давала ей номер своего телефона и знаю ее лишь заочно и вообще не выношу грязных слов, да еще в адрес собственной дочери. В тот момент, когда приложила трубку к уху, предпочтительней было и даже уместней, чтобы раздалось что-нибудь другое, а не то, что услышала я, но она сказала то, что сказала, а я не пожелала на это ответить и унять ее ревность. Не пожелала, потому что «Целую, обнимаю, глажу» обрело вдруг недостающий смысл в лице нового персонажа. Его имя Иван Иваныч, он отчим Ириды, стало быть, муж разъяренной звонившей гражданки, которая требовала «правды, и только правды!». От меня, «посвященной подружки». Но я, увы… Не оправдала надежд.

Так и осталось неясным: кто кого соблазнял и что там возникло — между падчерицей и отчимом, только мамочка, она же супруга Иван Иваныча, законная, верная, ненаглядная, поливала дочурку последними словами и сама лезла на стенку. И продолжала требовать правды, которая раскроет ей глаза и выведет доченьку на чистую воду. И там, на этой чистой воде, маменька или удавит ее, или прикончит как-нибудь по-другому, потому что нет сил терпеть… Здесь матушка популярно объяснила, что именно терпеть. При этом голос у нее был словно пропитан жидкостью, из которой составлены передовицы центральных газет, а набор слов мог обогатить лексикон наших ведущих писателей, которые хвалятся своей авангардностью. Ну как удержаться и не посочувствовать Ириде, как не позвонить ей и не сравнить с ирисом, который волей таинственных сил превратился в мою подружку, до того неистовую, что радуги пронзали ее, вместо того чтобы возноситься дугой. И позвонила. Но не тут-то было. Мое сокровище и не подумало подойти, занятое обедом, вернее — священнодействием поедания, и за кадром муженьку объявило: пусть хоть потоп начнется и полетят камни с неба, пусть высшие силы пригрозят в соляной столб ее обратить — она недоступна, и все. Вот тут при слове «недоступна» Александр Николаевич, то есть Островский, он же автор пьесы «Свои люди — сочтемся», и дал мне урок относительно дружбы. А следом мэтр-эталон Орфёнов, живой классик из Дмитрова, уже с помощью телефонной связи возымел к недоступности такое отвращение, что сказал: «Чего нету под рубашкой, на рубашку не пришьешь». И пожелал мне посадить собственный гнев на цепь.

В новый сборник московской писательницы В. Шубиной вошли повести «Сад», «Мода на короля Умберто», «Дичь» и рассказы «Богма, одержимый чистотой», «Посредник», «История мгновенного замужества Каролины Борткевич и еще две истории», «Торжество» и другие. Это вторая книга прозы писательницы. Она отмечена злободневностью, сочетающейся с пониманием человеческих, социальных, экономических проблем нашего общества.

Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы – раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье – и бесконечности боли, и неотменимости вины.

Книга, которую вы держите в руках – о Любви, о величии человеческого духа, о самоотверженности в минуту опасности и о многом другом, что реально существует в нашей жизни. Читателей ждёт встреча с удивительным миром цирка, его жизнью, людьми, бытом. Писатель использовал рисунки с натуры. Здесь нет выдумки, а если и есть, то совсем немного. «Последняя лошадь» является своеобразным продолжением ранее написанной повести «Сердце в опилках». Действие происходит в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Основными героями повествования снова будут Пашка Жарких, Валентина, Захарыч и другие.

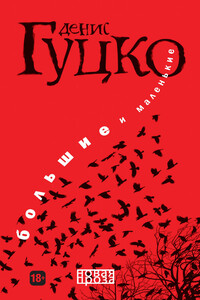

Рассказы букеровского лауреата Дениса Гуцко – яркая смесь юмора, иронии и пронзительных размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются парадоксальным образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей сестры? Что ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? О чем мечтает маленький ребенок неудавшегося писателя, играя с отцом на детской площадке? Начиная любить и жалеть одного героя, внезапно понимаешь, что жертва вовсе не он, а совсем другой, казавшийся палачом… автор постоянно переворачивает с ног на голову привычные поведенческие модели, заставляя нас лучше понимать мотивы чужих поступков и не обманываться насчет даже самых близких людей…

В литературной культуре, недостаточно знающей собственное прошлое, переполненной банальными и затертыми представлениями, чрезмерно увлеченной неосмысленным настоящим, отважная оригинальность Давенпорта, его эрудиция и историческое воображение неизменно поражают и вдохновляют. Washington Post Рассказы Давенпорта, полные интеллектуальных и эротичных, скрытых и явных поворотов, блистают, точно солнце в ветреный безоблачный день. New York Times Он проклинает прогресс и защищает пользу вечного возвращения со страстью, напоминающей Борхеса… Экзотично, эротично, потрясающе! Los Angeles Times Деликатесы Давенпорта — изысканные, элегантные, нежные — редчайшего типа: это произведения, не имеющие никаких аналогов. Village Voice.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Тема предлагаемого читателю произведения — ребенок и война. Это рассказ об одном дне, совпавшем с днем рождения мальчишки и ставшем Днем Его Рождения. Главное в тексте не описание событий, а поток впечатлений ребенка в драматических, крайне напряженных обстоятельствах. В этих обстоятельствах сознание ребенка смещается (что вполне объяснимо) за грань реального, в небывальщину, в фантасмагорию. Таковы здесь потешки', черти, играющие на балалайках; шествие печек по сгоревшей деревне', игры мальчишки с солнцем; сновидения, видения ребенка и т. п.Все это определяет, по мнению автора, метафоричность и много-слойность текста произведения.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.