Воспоминания - [2]

Другой вечер – в музыкальной школе В.Ю. Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке. В ученическом концерте выступила учившаяся там Муся. Ей было семь лет. Мать учила ее с шести или пяти: рука была большая, способности же ее были – праздник для мамы, страстного музыканта и прекрасной пианистки. Детство наше полно музыкой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу, из залы, игру блестящую и полную музыкальной страсти. Всю классику мы, выросши, узнавали как «мамино» – «это мама играла». Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуман, Шопен, Григ… Под их звуки мы уходили в сон.

И вот – первое выступление Муси! Когда я увидела ее на эстраде, с распущенными по плечам русыми волосами, собранными надо лбом, под бант, в платье в мелкую зеленую, черную и белую клеточку, со спокойным, как будто ленивым достоинством сидевшую, как взрослая, за роялем и, не обращая внимания на зал, глядевшую на клавиши; когда я услыхала ее игру и всеобщую похвалу ей – сердце раскрылось такой нежностью к старшей подруге игр, так часто кончавшихся дракой, что я иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер, как состоянием влюбленности.

Я никого, кроме нее, не видела. Я не сводила с нее глаз. Я не понимала, как до сих пор не видела ее такой, не восхищалась и не гордилась ею. Старшие потом говорили, что, равнодушная к залу, чувствуя только рояль и себя, она начала было привычно считать вслух: «…раз и, два и» – но, увидев знаки Валентины Юрьевны или мамы, стала играть без счета.

Дома, ночью, я помню ее всё такую же: широкое, высоколобое родное лицо, глаза – цвета крыжовника, победные и немного насмешливые.

Я не знала, чем выразить нежность и как удержать ее в грубости детских буден, ссор и всего, что придет завтра. Это завтра пришло. Тот вечер – в сердце каким-то цветением радости…

Мы идем – няня и я – по Патриаршим прудам. Справа – пруд за изгородью. У няни в руках оловянная птичка. Она купила ее своим племянникам Коле и Ване. Боль расставания с птичкой еще сильнее от безысходности: хотеть ее себе, когда Коля и Ваня ждут ее, – нельзя. Тусклый блеск олова, очертания птицы томят меня нестерпимо! Няня меня уложит и унесет птичку – им…

С Мусей и няней я сижу в их детской у стола под висячей лампой с большим плоским, снизу белым, кругом. Мы перелистываем картонные листы книги, перерезанной на три части; собираем странное существо с головой, например, гуся, туловищем почтальона с сумкой и ногами девочки в башмачках, или – голова мальчика, туловище птицы, лапы кошки. Сочетаний было множество, интересу не было конца и восхищению, как ловко и точно были пригнаны очертания фигур друг к другу.

Из игр того времени помню еще – блестящие листы плотной бумаги, которую надо было равномерно зачеркивать карандашом: и тогда на глянце проявлялись затейливые рисунки – пара овечек, девочка с корзинкой, домик с деревьями.

Другая игра состояла из мягких, гнущихся медных листов с узкими вырезами. Держа лист на бумаге, надо было обводить карандашом вырезы – и на бумаге получалась картинка. Но едва ли не чудеснее всего были китайские или японские цветные, будто бы деревянные или соломенные, легкие на руке кусочки: бросишь в блюдце с водой – расцветают в китайских человечков, в цветы, зонтики, веера. Их, как лакомство, нам совала старшая сестра Лёра, любившая все красивое и необычное, в минуту, когда надоедало вешать на края таза бумажки – «желанья», к которым подплывал горящий огарок в ореховой скорлупе, или когда после сидения в платяном чулане (мамино наказание) было так трудно жить.

Уж прискучили сияющие феерической зеленью, фиолетовые с розовым и серебряным блеском (лопаются все, не удержишь) мыльные пузыри! И в миг, когда звали – есть, спать, – мокрое дно блюдца расцветало волшебной китайской жизнью ослепительных цветных миниатюр…

И еще были игры с магнитом. Он был колдовской. Его приносил Андрюша. И было имя – его кто-то сказал: «Математик Магницкий»…

Кажется, еще целую жизнь проживи, не забудешь вкуса, запаха и уюта накрошенных в блюдечке теплого молока калача или булки. И никогда – думаю, ни одного разу за жизнь, – не было, чтобы сочетанье молока и белого хлеба не вернуло память к тем дням, к тому часу детского отхода ко сну.

Из раннего детства помню еще вечера в зале с Августой Ивановной, высокой немкой с пучком на макушке, наш бег в такт подпеваемой нами песенке:

(«Лиса! Ты украла гуся, отдай его назад! Или тебя достанет охотник своим ружьем».)

И любимая песенка Августы Ивановны:

Глупый, подмигивающий, веселый мотив.

Как-то лепится к этому вечеру другой. Мне мало лет. Зала. Мама у себя. Я одна. За окнами (ставни еще не закрыты) несутся санки. И я говорю себе: «Бояре проехали…» Позже кто-то пробовал разубедить меня, доказать – тщетно. Так я навсегда запомнила, что жила в старину боярскую, потому что бояре проехали мимо окон залы, где я была…

Но еще давнее – еще более странное – воспоминание: я, крошечная, одна хожу по нижним комнатам дома (зале и передней) с новым ощущением

Роман "Amor" — о судьбах людей, проведших многие годы в лагерях и ссылке, о том, что и в бесчеловечных условиях люди сохраняли чувство собственного достоинства, доброту.

Среди многогранного литературного наследия Анастасии Ивановны Цветаевой (1894–1993) из ее автобиографической прозы выделяются дневниковые очерки путешествий по Крыму, Эстонии, Голландии… Она писала их в последние годы жизни. В этих очерках Цветаева обращает пристальное внимание на встреченных ею людей, окружающую обстановку, интерьер или пейзаж. В ее памяти возникают стихи сестры Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, вспоминаются лица, события и даты глубокого прошлого, уводящие в раннее детство, юность, молодость.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

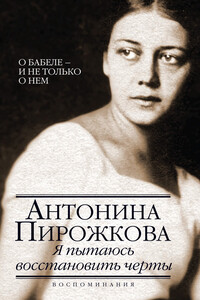

Антонину Николаевну Пирожкову (1909–2010) еще при жизни называли одной из великих вдов. Сорок лет она сначала ждала возвращения Исаака Бабеля, арестованного органами НКВД в 1939 году, потом первой после смерти диктатора добилась посмертной реабилитации мужа, «пробивала» сочинения, собирала воспоминания о нем и написала свои.В них она попыталась «восстановить черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения…»Чудесный дар был дан и самой А. Н. Пирожковой.