Вне закона - [4]

Я нашел одного, который был готов участвовать. — Мы хотим уже выкурить эту банду красных свиней, — сказал он, и у него также был револьвер, который он показывал мне, и, вероятно, при этой неожиданной готовности и манере ее выражения мне было неловко только то, что это был мой младший брат, кадет, учившийся на пару классов младше меня. Кроме него никто не был готов, ни учитель, который жил на третьем этаже и дрожал от ярости, как только слышал слово «социал-демократ», но теперь он бормотал, что волнения этих дней сделали его совсем больным; ни художник, живущий по соседству, кавалер креста за военные заслуги и член комитета флотского союза, рисовавший натюрморты, землянику на листе капусты, и он говорил, что должен жить только своим творчеством; ни кассир, армейский казначей в отставке, который по-прежнему ходил на работу и совершенно не имел времени; ни отец моего друга, легочного больного, текстильный фабрикант, тот беспокоился о своем предприятии, боялся ярости своих рабочих — и они все были правы, у них всех было то самое проклятое право для себя, умеренное, мудрое соображение, с которым они могли задушить любое возражение, любое вспыхивающее воодушевление. И из-за растворения прежнего порядка, которое произошло одновременно с освобождением самых глубоких и самых тайных желаний и страстей, из-за ослабления всех соединений, один удалялся от другого и не должен был больше считать необходимым боязливо скрывать настоящее содержание своего существа. Да, так они все внезапно оказались каждый за себя, и могли оцениваться только каждый сам по себе, и любая дружба становилась невозможной.

Так как я не мог собрать людей, я собирал оружие, и собирать оружие было легко. Почти в каждом доме была, как минимум, одна винтовка, и мои знакомые радовались, что я забирал у них из квартир такие опасные инструменты. Ночами я носил винтовку за винтовкой, упакованную и перевязанную, по улицам и бесконечно гордился, когда оружие скапливалось в моей комнате на чердаке. Хоть я и не знал, что мне делать с этим складом, но, все же, сознание обладания такими вещами придавало мне возбуждающее ощущение счастья от владения смертельными средствами, и, наверное, именно опасность владения ими поддерживала меня в постоянном самоуважении и придавала оправдание мгновениям моей унизительной бездеятельности.

Были объявлены условия перемирия. Посреди большой массы людей я стоял перед зданием газеты. Там висели широкие листы с яркими заголовками, и господин передо мной читал вполголоса и останавливаясь, и другие толпились сюда, даже один с красной повязкой на руке. Сначала я ничего не мог видеть, но один засмеялся взволнованно и сказал, что это все было, все же, полной чепухой, что этого никак не могло быть, и Вильсон уже позаботится о том, чтобы…, но другой прервал его: — Да что этот Вильсон, и тогда первый замолчал. И один сказал, что французы говорили это и хотели этого уже в начале войны; одна женщина закричала хрипло: — Но разве французы смогут дойти сюда? И тогда я встал впереди и читал. Заголовки были большими и жирными, и моим первым чувством было раздражение в адрес газеты, так как эти ужасные, сухие, лаконичные условия были напечатаны в ней едва ли не в каком-то уютном стиле. Но потом у меня возникло такое чувство, как будто голод, к которому я, как мне казалось, уже привык, начал разрывать стенки моего желудка. Это поднялось мне до горла, наполнило мне рот тухлой пустотой и у меня зарябило в глазах так, что я больше не мог видеть людей, которые стояли, стиснувшись вокруг меня, что я вообще ничего больше не мог видеть, кроме черного цвета букв, которые с ужасным равнодушием вбивали в мой мозг одну чудовищность за другой. Сначала я не понимал. Я должен был заставить себя понимать. Я думал, что должен смеяться, я бормотал с пересохшим горлом себе под нос, и чем дольше мои глаза неслись вдоль строк, тем сильнее давление сдавливало мне горло. Наконец, я знал только одно, что французы придут, что французы как победители вступят в город.

Я повернулся к мужчине рядом со мной и схватил его за руку и только тогда увидел, что он носил красную повязку, и все же сказал, и голос мой дрожал: — Французы приходят, и он только посмотрел на газетный лист, и в его глазах был неподвижный блеск; и один сказал: — Мы также должны будем отдать свой флот — и тогда они все заговорили одновременно. Но я бежал домой и видел по дороге, что ничего не изменилось, тогда как мне, все же, казалось, как будто бы весь город должен был начать кричать, как будто бы это должно было прорываться из всех переулков. Но только иногда маленькие группы стояли на углах, уличные ораторы выступали с сильными жестами, и я слышал, что если бы солдаты и офицеры получали бы одинаковое жалование и одинаковую еду…, но там был, однако, один старый господин и он считал, что сегодня мы, все же, должны спрашивать не о вине и невиновности, а весь народ должен быть единым, так как французы вступят в город. Но его не слушали, и было трогательно видеть, как старый господин обращался к одному за другим и убеждал его, и как один за другим отворачивался от него после короткого мгновения, якобы от скуки, и старый господин тогда огорчался и шел дальше, покачивая головой. Но один сказал, посмотрев ему вслед: — Скоро уже будут говорить, что пусть лучше у нас тут стоят французы, чем красные, и, испугавшись своих собственных слов, ушел прочь, спешно размахивая зонтом.

Хотя в целом, это роман с интригующим вымыслом, но он богат и исторической ценностью (и из-за мучительного интеллектуального фермента, который воспроизводит историю, и из-за фона, на котором действие разворачивается), и необычными характерами – или скорее, карикатурами, потому что их характеристика выдает определенный диккенсовский вкус к юмористическим стереотипам. Эту книгу стоит прочитать, если вы наслаждаетесь сложным, вдумчивым и требующим напряжения сил романом или интересуетесь этим периодом времени и возможно также немецким характером вообще.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

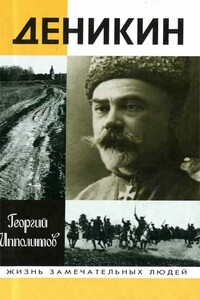

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

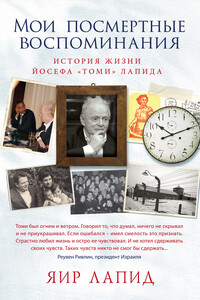

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.