Виды психики: на пути к пониманию сознания - [60]

Не важно, получит ли подобная интерпретация явления диссоциации подтверждение или нет, но большинство психиатров согласны в том, что до некоторой степени диссоциация работает, т.е. в чем бы ни заключался этот психологический трюк, он действительно оказывает обезболивающее действие, или, точнее сказать, независимо от того, уменьшает он боль или нет, он определенно притупляет страдания. Итак, мы имеем следующий скромный результат: различие между ребенком без диссоциации и ребенком с диссоциацией, в чем бы оно ни заключалось, заметно влияет на наличие или количество страданий. (Спешу добавить, что сказанное мной вовсе не означает, что переживаемая детьми диссоциация каким-то образом смягчает жестокость отвратительного поведения их мучителей; однако в значительной степени уменьшаются страдания детей, хотя в дальнейшем они могут жестоко заплатить, пытаясь справиться с последствиями диссоциации.)

Ребенок с диссоциацией страдает не так сильно, как ребенок без диссоциации. Но что мы можем сказать о созданиях, которые диссоциированы от природы, — которые никогда не достигают или даже не пытаются достичь той сложной внутренней организации, которая является стандартной для нормального ребенка и нарушена у ребенка с диссоциацией? Напрашивается вывод: такое создание в силу своего строения неспособно переживать страдания такого же рода или такой же силы, которые может испытывать нормальный человек. Но если все биологические виды, за исключением людей, не имеют такой внутренней организации, то у нас есть основания предположить, что все животные, хотя и способны чувствовать боль, но не могут страдать так же, как мы.

Как удобно! Любители животных, надо думать, отреагируют на это предположение со справедливым возмущением и глубоким недоверием. Поскольку это действительно может заглушить многие наши опасения насчет широко распространенных занятий человека, сняв с охотников, фермеров и экспериментаторов, по крайней мере, часть той вины, которую возложили на их плечи другие люди, поэтому при оценке этого предположения мы должны быть особенно осторожны и беспристрастны. Мы должны попытаться найти источники заблуждений как у той, так и у другой стороны в этом вызывающем ожесточенные споры вопросе. Предположение о том, что животные не способны страдать так же, как люди, обычно вызывает поток трогательных историй — по большей части о собаках. Почему именно о собаках? Быть может, собаки представляют собой лучший контрпример, поскольку они действительно больше других млекопитающих способны страдать? Возможно, и с нашей эволюционной точки зрения мы можем объяснить почему.

Собаки, и только собаки среди домашних животных, активно реагируют на огромный объем направленного на них, так сказать, «очеловечивающего» поведения со стороны их владельцев. Мы разговариваем с нашими собаками, сочувствуем им и в целом, насколько можем, относимся к ним как к своим товарищам, радуясь тому, с какой готовностью они всегда откликаются на это дружеское отношение. Мы можем попробовать вести себя так же с кошками, но это редко срабатывает. И это не удивительно, с ретроспективной точки зрения; домашние собаки являются потомками общественных млекопитающих, привыкших за миллионы лет жить совместно в группах и активно взаимодействовать друг с другом, в то время как предки домашних кошек не были общественными животными. Более того, домашние собаки значительно отличаются по своей восприимчивости к человеческому воздействию от своих собратьев — волков, лис и койотов. И в этом нет ничего таинственного. На протяжении сотен тысяч поколений домашние собаки отбирались именно из-за этих своих особенностей. В «Происхождении видов» Чарльз Дарвин указывает, что если сознательное вмешательство людей в процессы размножения прирученных видов с целью выведения более быстрых лошадей, более богатых шерстью овец, более «мясистых» коров и т.д. охватывает несколько тысяч лет, то формирование наших домашних животных под влиянием менее заметной, но столь же мощной силы происходило гораздо дольше. Он назвал этот процесс бессознательным отбором. Найти предки занимались селекцией, но не осознавали этого. Этот невольный фаворитизм на протяжении многих эпох сделал домашних собак все более и более похожими на нас в привлекательных для нас отношениях. К числу особенностей, которые мы бессознательно культивировали, думаю, принадлежит и восприимчивость к человеческой социализации, которая оказывает на собак во многом такое нее организующее влияние, как и на детей. Обращаясь с собаками так, как если бы они были людьми, мы успешно делаем их более похожими на человека, чем они были бы при ином обращении. У них начинают развиваться те особенности организационного строения, которые в ином случае были бы единоличной собственностью социализованных человеческих существ. Короче говоря, если человеческое сознание — вид сознания, который является необходимым условием серьезных страданий, — означает, как я показал, радикальную реструктуризацию виртуальной архитектуры человеческого мозга, отсюда должно следовать, что единственными животными, способными обладать тем, что хотя бы отдаленно напоминает такое сознание, будут животные, у которых под воздействием культуры смогла развиться эта виртуальная машина. Очевидно, что собаки ближе всех стоит к выполнению этого условия.

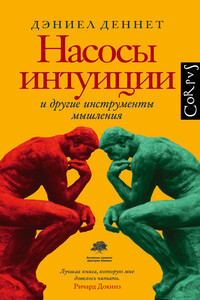

Новая книга знаменитого, профессора Университета Тафтса и автора выдающихся работ по философии сознания Breaking the Spell, Darwin’s Dangerous Idea и Consciousness Explained, американского философа Дэниела Деннета (р. 1942) – вдохновенное описание мастерской и рабочих инструментов мыслителя, которое одновременно является своего рода синтетическим изложением его философии. Особое внимание автор уделяет мысленным экспериментам, которые он называет “насосами интуиции”, коротким историям, “которые призваны стимулировать искреннее, прочувствованное интуитивное озарение”.

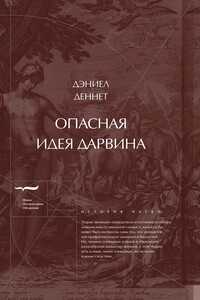

Теория эволюции посредством естественного отбора знакома нам со школьной скамьи и, казалось бы, может быть интересна лишь тем, кто увлекается или профессионально занимается биологией. Но, помимо очевидных успехов в объяснении разнообразия живых организмов, у этой теории есть и иные, менее очевидные, но не менее важные следствия. Один из самых известных современных философов, профессор Университета Тафтс (США) Дэниел Деннет показывает, как теория Дарвина меняет наши представления об устройстве мира и о самих себе.

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.

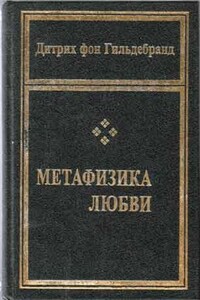

«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».

В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.

Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.