Верность - [12]

Даце вымыла в сенях руки и вошла в комнату.

Ей уже двадцать пять лет, красотой она не отличается, полновата. Волосы, брови — все светлое. Руки от работы огрубели, как у землекопа.

Алине и жаль дочку, и обидно. По-разному люди живут: иной за неделю день-другой поработает на колхоз — и все, а иного прямо силком тащат; одна Даце как дурочка: только кликнут — сразу бежит, что велят, то и делает.

А матери больно и досадно, что дочь забывает, какое у них горе из-за этих новых порядков. Разве не они, нынешние хозяева, виноваты в судьбе Теодора? Разве он убежал бы, если бы не коммунисты эти? У Алине глаза наполнились злыми слезами. И так каждый раз, как только вспомнит сына, хотя уже прошло четырнадцать лет. Стоит ей взглянуть на его фотографию, что висит на стене, на старый радиоприемник, который он смастерил когда-то, или увидеть в шкафу светлый костюм и три галстука в ящике, сложенных на аккуратно выглаженных сорочках, как у нее начинает больно-больно щемить сердце. «Сын мой, мальчик мой… да, я любила вас обоих, но ты был мне как-то ближе. Даце, правда, ласковая, добрая девушка, но не было у меня такой нежности к ней, как к тебе; может, потому, что мне с тобой трудно было, что я тебя, маленького, насилу вырвала из рук смерти».

Алине долго держит в руке кусочек хлеба, потом, словно очнувшись, начинает медленно есть.

Вот уже три года, как они с Даце остались одни. Отец внезапно умер — накладывал воз сена и свалился. Врач сказал — кровоизлияние в мозг. Нет теперь ни сына, ни мужа. И если в смерти мужа никто не виноват, то за сына Алине никогда не простит.

— Мама, чего это ты опять задумалась? — прервала мысли матери Даце.

— Да так, — резко ответила Алине, взглянула на дочку и уже теплее добавила: — Ты ешь как птичка… еще мяса взяла бы!

— Не хочется, — сказала Даце, вычерпывая из тарелки последнюю ложку. — Очень жарко сегодня.

— Кто тебя гонит? Чего носишься, как шальная? Сиди дома и отдыхай.

Даце покачала головой и смахнула со лба волосы.

— Мне пора. У нас самое лучшее сено раскидано. До вечера надо убрать. В этом году такая трава у речки, что любо…

Но Алине уже не слушала. Ее всегда зло брало, когда дочь говорила «мы», «у нас», — Алине сразу замыкалась в себя.

«Нет, нам с тобой не по пути. Ты предаешь своего брата, а я родного сына никогда не предам. Я всегда буду на его стороне».

Ничего больше не сказав, Алине встала, швырнула в миску ложки и принялась мыть посуду, а когда Даце взяла полотенце и хотела вытереть тарелку, мать вырвала полотенце у нее из рук.

— Пусти, я сама! Тебе ведь бежать надо.

Даце знала, что нечего даже пытаться помочь матери. Она вышла во двор и опять присела перед цветами. Руки ее проворно мелькали, вырывая пырей и лебеду. Прямо стыдно, как клумбы заросли! Скоро пора уже идти, но вечером она закончит. Даце с увлечением рвала сорняки, прямо пальцами разрыхляла землю и окучивала растения, радуясь, как хорошеют цветы и как начинает дышать вся клумба. Но уже некогда, надо бежать.

Даце стряхнула с передника землю и встала. В дверях появилась мать.

— Ты бы лучше капусту окучила, — раздраженно сказала она, — мне опять к этой своре идти.

«Сворой» Алине называла колхозных свиней, за которыми она ходила; они помещались в ее хлеву. Так получилось, что ей, Алине, чуть не силой навязали этих свиней: бери да бери, на твоем же дворе будут, самой лучше… Потом Алине рассудила, что так и на самом деле лучше, чем ходить в поле каждый день и встречаться с людьми. Она завидовала чужой радости и была безразлична к чужим бедам.

— Я вечером все сделаю, — сказала Даце, повязав косынку, и потянулась за граблями. — Теперь у меня ни минуты времени…

Она опасливо посмотрела вверх — нет, небо чистое, только на востоке багрово-фиолетовое облачко, но оно не сулит дождя. С граблями и бидоном воды Даце торопливо вышла со двора и направилась прямо к лугу.

Алине пошла в хлев. Под навесом она влезла в деревянные башмаки, подвязала фартук и принялась готовить свиньям корм.

«Тоже мне, еда для откормков! — усмехнулась она про себя. — Ни горстки муки, ни картофеля, одна заплесневевшая мякина, да и та с какой-то примесью. Ну и хозяева — листьями свиней откормить хотят! Это так, наверно, по их планам полагается. Загадают себе, что откормок должен весить столько-то, и он от одной травы будет им сало нагуливать. Что ж, теперь ведь все по-иному, на коммунистический манер!»

Вчера опять «новый» заходил.

— Мокро у вас в загородках, — сказал он, нахмурившись.

— Как у свиней, — ответила Алине, поджимая губы, — простыни подстилать не собираюсь.

Он пристально посмотрел на Алине и ушел, не сказав ни слова.

Да и что он может сказать? Алине сердито посмотрела ему вслед. «Привези несколько возов соломы — тогда и требуй, чтобы сухо было. Но где он солому-то возьмет, — давно скотине скормили… колхозным коровам, видно, солома больше по вкусу, чем сено и клевер! — зло усмехнулась Алине. — Нет, я из-за ваших свиней с ума сходить не стану, как Ирма Ванаг… И не ждите этого!»

Она хлестнула хворостиной свиней — те с визгом лезли на загородку, — налила в корыто пойла и пошла мыть руки.

Хотя было уже после обеда, солнце все еще безжалостно пекло. Даце перепрыгнула через канаву и быстро пошла по неровному полю, покрытому пестрым цветочным ковром. По ногам ее били мягкие серые полевицы.

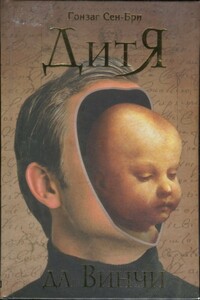

Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.

Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.