Ватутин - [19]

Учебная программа была очень насыщенной. Ватутин изучал с товарищами тактику, инженерное дело, артиллерию, военную топографию, военную администрацию, военную историю, воинские уставы, военную географию, связь... Традиционно важным в деле подготовки краскомов считались стрелковая, строевая и физическая подготовка, караульная служба.

«Учиться было нелегко, — вспоминал впоследствии еще один выпускник школы, генерал-лейтенант В. Д. Крюченкин. — Имея боевой опыт, военные дисциплины нам давались легче. Благодаря особому старанию в учебе, слушатели получали хорошую военную и образовательную подготовку».

С наступлением лета практически весь личный состав Школы выехал в Дарницкие лагеря, которые находились на левом берегу Днепра. Надо отдать должное командирам и преподавателям, которые создавали для слушателей обстановку, максимально приближенную к боевой. Под жарким, палящим солнцем Ватутин с товарищами на практике закреплял навыки владения оружием, отрабатывал тактические задачи в полевых условиях. «На полевых занятиях Ватутин был одним из самых пытливых и настойчивых, — пишет биограф М. Г. Брагин. — Он учился вести бой в приднепровских вековых лесах и в густых прибрежных зарослях кустарника. Здесь производил он топографические съемки, ходил по азимуту. Изучая скрытые подступы к Днепру, по-пластунски ползал низинами, определял глубину и режим течения великой реки, находил быстрины и отмели, ставил дымовые завесы, участвовал в наводке понтонных мостов, учился форсировать Днепр».

Киевскую высшую объединённую школу, как и раньше Полтавскую пехотную, Ватутин окончил с отличием. Причем досрочно. По возвращении в Чугуев он был назначен помощником начальника полковой школы. В этой должности Ватутин находился с ноября 1924 года по март 1925 года. А в марте 1925 года стал в одном лице командиром роты и начальником полковой школы.

Издревле среди военных бытует пословица: тот не офицер, кто не командовал ротой. Действительно, не пройдя эту важную ступень, признают сами офицеры, трудно потом управлять крупными воинскими формированиями. Рота — это, по сути, военная организация в миниатюре. Ватутин командовал ротой почти два года, вывел её в число лучших в полку. Это был серьезный этап его становления как руководителя. Во-первых, он получил хорошие уроки управления подчиненными, в особенности своими заместителями, командирами взводов. Во-вторых, как командир-воспитатель приобрел хороший опыт индивидуальной работы с людьми. В-третьих, успешно реализовал на практике знания и навыки, полученные в Киевской высшей объединённой военной школе.

В личном деле Ватутина так отражен его ротный период: «Сила воли развита в высшей степени. Энергичный. Авторитетный. Служит примером для комсостава полка. Здоров. Вынослив. В обстановке разбирается хорошо. Оценивает правильно. Твердо знает свое дело. К себе и подчиненным требователен. Хороший стрелок. Методист стрелкового дела. Любит военную службу. Заслуживает выдвижения вне очереди на должность начальника полковой школы».

Успехи Ватутина в службе не могли не сказаться на его дальнейшей карьере. В 1926 году он получил право на поступление в Военную академию РККА, незадолго до этого названную именем М. В. Фрунзе. В июле того же года Ватутин успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен слушателем на 1-й курс. Буквально на несколько дней Николай приехал в полк, чтобы передать дела новому ротному и попрощаться с однополчанами. Надо сказать, не без грусти расставался Ватутин с полком, с которым сроднился и в котором началась его командирская молодость. Так всегда бывает в жизни, когда позади остаётся определенный её этап. Но армейская судьба вела его дальше, к новым высотам службы.

Военная академия им. М. В. Фрунзе располагалась тогда в старинном здании на Кропоткинской улице, в доме 19. Это было первое высшее военно-учебное заведение Советской России, созданное в 1918 году. К началу учебы Ватутина в ее стенах уже отучились многие участники революции и Гражданской войны, в том числе бывший нарком по морским делам П. Е. Дыбенко, комбриг 1-й Конной армии И. В. Тюленев и др. Теперь постигать глубины военной теории и командирского опыта здесь предстояло и Ватутину.

Тут же, неподалеку от академии, в Ваганьковском переулке, находилось и семейное общежитие для слушателей академии. В нем, на шестом этаже, Ватутиным выделили восьмиметровую комнату, чему молодая семья после скитаний по съемным квартирам в Чугуеве и Киеве была несказанно рада.

С особым чувством 1 сентября Ватутин перешагнул порог академии. Настроение было торжественно-приподнятое, глаза светились радостью. Состояние нашего героя было легко понять: он, простой крестьянский парень, слушатель главного военно-учебного заведения страны! Такие же чувства, вне всякого сомнения, испытывали и другие новоиспеченные «академики».

Вот как вспоминал впоследствии о том времени министр обороны СССР, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Р. Я. Малиновский, учившийся одновременно с Ватутиным: «В тот период, когда я учился (1927—1930), Военная академия им. Фрунзе была в Советской армии

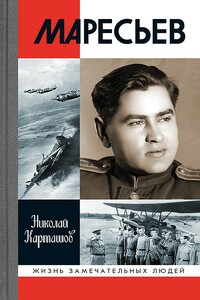

Имя летчика-истребителя А. П. Маресьева вошло в книги, кинофильмы и школьные учебники как имя человека несгибаемой воли и величайшего мужества, отваги и героизма. Кто знает, выстоял бы Советский Союз в той страшной и кровавой войне, если бы не было таких настоящих патриотов Отечества, как А. П. Маресьев. В послевоенные и последующие годы на примере его яркого подвига были воспитаны тысячи героев, он вселил веру и вернул надежду великому множеству людей, оказавшихся по тем или иным причинам в трудных жизненных ситуациях. Эта книга — единственная на сегодняшний день полная биография легендарного летчика, человека-легенды.

Книга посвящена одной из ярких фигур русской общественной мысли первой половины XIX века, поэту, философу и просветителю Николаю Станкевичу. Друг Я. М. Неверова, В. Г. Белинского, К. С. Аксакова, Т. Н. Грановского, М. А. Бакунина, И. С. Тургенева, человек, стоявший у истоков творчества выдающегося поэта-песенника А. В. Кольцова… В литературно-философском кружке Станкевича черпало вдохновение целое созвездие имен, с которыми связана разработка важнейших отечественных философских и эстетических концепций.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.