Валега - [3]

Валета про войну говорит проще:

— Там от своих долго не намаскируешься — раз-два сходил на задание, и видно.

«…Это замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не сидит без дела. Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под проливным дождем… На войну пошел добровольцем.

— Когда кончится война,— сказал он,— я поеду домой и построю себе дом в лесу. И вы приедете ко мне и проживете у меня три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить…

Я улыбнулся.

— Почему же именно три недели?

— А сколько же? — Валега удивился, но лицо его ни на йоту не изменилось. — Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете».

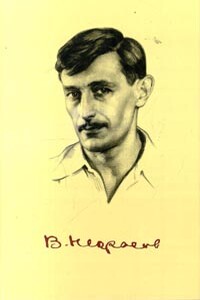

Все так и случилось. И вот тот самый дом. Правда, он не в лесу, а в алтайской степи, в райцентре Бурла. А Валега, кажется, остался точно таким же, как описал его Некрасов, хотя давно на пенсии, и, конечно, он уже не Валега, а Михаил Иванович Волегов. Скромный, но уютный дом — видно, что сам хозяин рубил. Да и мебель тоже все больше своя — после войны недаром столяром работал. Пока Елена Ананьевна хлопочет над пельменями, мы рассматриваем фотографии, где среди офицеров в первом ряду сразу узнаешь худощавое лицо с щегольскими усиками. Капитан Виктор Некрасов — пилотка лихо сдвинута, орден Красной Звезды. А у самого Михаила Ивановича фронтовых фото не сохранилось, но есть отпечатанный кадр из фильма «Солдаты» — артист Юрий Соловьев в роли Валеги, немного потертый ватник, угрюмоватое лицо, за обмотками ложка.

— Ну до чего ж похож, — качает головой Елена Ананьевна. — Они как с Некрасовым в 1971-м приехали, и я все удивлялась.

— А вы до этого кино не видели?

— Я вообще после войны ничего о нем не знал: сначала его ранило, потом меня, тут моя война и кончилась с инвалидностью 2-й группы. А в 60-е сильно было такое, что искали однополчан. Я и говорю дочке: в Киеве до войны жил мой командир, напиши. Она написала в милицию, архив, нашли. Ну, он мне сразу же телеграмму, письмо…

«Дорогой мой Валега!

Я уже окончательно потерял всякую надежду найти тебя. Все надеялся, что ты найдешь меня, но, вот, больше 20 лет, а от тебя ни звука. Ни слуху, нм духу. Решил, грешным делом, что погиб… И вдруг! Ужасно рад, что ты жив, и надеюсь, здоров. Ты не можешь себе даже представить. Хочу знать о тебе все…

Крепко обнимаю и целую тебя, дорогой мой, нашедшийся наконец, Валега!»

— И про книгу ничего не знали?

— Откуда? Я не знал — живой он или нет.

— А когда прочитали — похоже он вас описал или немного придумал?

— И то, и то. Один к одному жизнь не опишешь.

Хлопает дверь — Борис, старший. Семья у Михаила Ивановича большая. Даже когда с женой стали внуков считать, никак не могли вспомнить — 7 или 8. Ну, с хозяйкой не поспоришь особенно. Сам Михаил Иванович молчун, пока одну-две фразы обронит, она многое успеет рассказать — как дочку замуж выдавали, как начальник здешний хотел себе «скворечник» двухэтажный строить, а она его выгнала — «Капиталист ты!», а Мишку строить не пустила, потому до сих пор и телефона нет, хотя он и инвалид войны, и как встречали на вокзале Некрасова, все село радовалось, и из райкома хотели ему пышную встречу устроить, а он отказался, и кино привез.

— Такой простой, обходительный, не воображал, что грамотный, а ты неграмотный. А весь пораненный, пойдет умываться — места живого нет, осколки и в руку, и в шею…

В. Некрасов и М. Волегов. Алтай, 1971 г.

Когда Валега нашелся, Некрасов рассказывал об этом всем знакомым восторженно, как о чрезвычайном событии.

А ведь без Валеги книга могла и не состояться, по крайней мере не стать явлением. Во-первых, попав в госпиталь, Некрасов сокрушался о потере своих дневников, важность которых трудно переоценить. Кстати, вести на фронте дневники особисты категорически запрещали. Валега разыскал два чемодана некрасовских тетрадей и доставил их в медсанбат.

Но и сам образ Валеги — рядового русского солдата, который и «читает по складам, в делении путается… спроси его, что такое социализм или Родина, он, ей-богу, толком не объяснит: слишком для него трудно определяемые словами понятия. Но за эту Родину — за меня, за Игоря… за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае… он будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны — кулаками, зубами…» — этот образ стал не только одним из стержней романа, но и открытием для своего времени. «Вот это и есть русский человек!» Не Сталин, не генералы, а Керженцев, Валега и Фарбер выиграли войну. Недаром же подобную литературу придворные критики окрестили окопной правдой, литературой лейтенантов. Некрасов очень любил «Войну и мир», много раз перечитывал ее, и на фронте тоже. И в Валеге, право же, есть что-то от Платона Каратаева или скорее от капитана Тушина.

— Михаил Иванович, о том, как воевал Некрасов, мы знаем только из книги. Конечно, Керженцев — это Некрасов, но и не совсем. А вы что помните?

— Встретились мы с ним в Сталинграде, а в феврале там вся эта катавасия закончилась. Тут его ранило, а после госпиталя он уже вернулся на Северный Донец. И с тех пор мы с ним были до Люблина, где его в последний раз ранило.

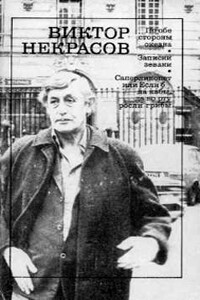

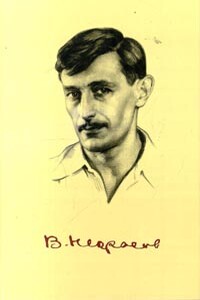

В книгу известного писателя, фронтовика, Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987) вошли одна из правдивейших повестей о Великой Отечественной войне «В окопах Сталинграда», получившая в 1947 г. Сталинскую премию, а затем внесенная в «черные списки», изъятая из библиотек и ставшая библиографической редкостью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного русского писателя, участника Великой Отечественной войны Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987) вошли произведения, написанные на Родине («По обе стороны океана») и в годы вынужденной эмиграции («Записки зеваки», «Саперлипопет…»).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Иван Константинович Айвазовский — всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но всё же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии.

Неизданные произведения культового автора середины XX века, основоположника российского верлибра. Представленный том стихотворений и поэм 1963–1972 гг. Г. Алексеев считал своей главной Книгой. «В Книгу вошло все более или менее состоявшееся и стилистически однородное из написанного за десять лет», – отмечал автор. Но затем последовали новые тома, в том числе «Послекнижие».

Биография А Фадеева, автора «Разгрома» и «Молодой гвардии», сложна и драматична. И хотя к этой теме обращались уже многие исследователи, И. Жукову удалось написать книгу, предельно приближающую читателя к тем событиям и фактам, которые можно считать основополагающими для понимания и личности самого Фадеева, и той эпохи, с которой неразрывно связана его жизнь.

За годы работы Стэнли Кубрик завоевал себе почетное место на кинематографическом Олимпе. «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея 2001 года», «Доктор Стрейнджлав», «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» – этим фильмам уже давно присвоен статус культовых, а сам Кубрик при жизни получил за них множество наград, включая престижную премию «Оскар» за визуальные эффекты к «Космической Одиссее». Самого Кубрика всегда описывали как перфекциониста, отдающего всего себя работе и требующего этого от других, но был ли он таким на самом деле? Личный ассистент Кубрика, проработавший с ним больше 30 лет, раскрыл, каким на самом деле был великий режиссер – как работал, о чем думал и мечтал, как относился к другим.

Содержание антологии составляют переводы автобиографических текстов, снабженные комментариями об их авторах. Некоторые из этих авторов хорошо известны читателям (Аврелий Августин, Мишель Монтень, Жан-Жак Руссо), но с большинством из них читатели встретятся впервые. Книга включает также введение, анализирующее «автобиографический поворот» в истории детства, вводные статьи к каждой из частей, рассматривающие особенности рассказов о детстве в разные эпохи, и краткое заключение, в котором отмечается появление принципиально новых представлений о детстве в начале XIX века.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.