В соблазнах кровавой эпохи - [61]

У его популярности была еще одна причина, отчасти связанная со специфическим для того времени восприятием антимещанского пафоса, о котором уже говорилось, Но речь вдет не о глубинном бунте против нормального бытия, а о самом наглядном неприятии «советского мещанина», к которому глубинный бунт при желании только подверстывался как исток. Этого мещанина мы ненавидели, хотя принимали за него нечто другое.

Надо сказать, что и тут мы хватали лишку. Насмешка над советским обывателем, захваченным врасплох идейной властью, определение ценности его личности и даже ее права на жизнь, исходящее из требований, которые представители этой власти вправе (и обязаны) были бы предъявлять только к самим себе, кажется мне сегодня противоестественным хамством. Кстати, как и вечные жалобы «идейных» на «примазавшихся» (слова-то какие инфантильные, Господи!) — дескать, все дурное от них. Если кто-то захватил и подчинил своей идее всю жизнь страны, не оставив никому никаких дорог кроме как с ним, если практически вынудил каждого жителя как бы оправдывать свое право на существование не только обязательной лояльностью, но и тем, что его жизнь полезна этой, не своей, «идее», то этот «кто-то» не вправе жаловаться, что к нему «примазываются». Какими бы ни были эти «примазавшиеся» и как бы мы к ним ни относились, в том, что они вынуждены были к нему «примазываться», виноват он сам. А поскольку в большинстве случаев обыватель жил и чувствовал не совсем так, как выходило по «идее», достигался еще один, может быть, поначалу побочный, но оказавшийся полезным для власти эффект: этот обыватель всегда чувствовал себя в чем-то виноватым перед ней. Таков «самоубийца» Н. Эрдмана, таковы герои М. Зощенко. Все эти соображения я привожу здесь только для того, чтобы задним числом не участвовать в этой позорной травле обывателя.

Но Маяковскому мы были благодарны именно за нее. Обыватель, мелкий буржуа, бездуховное и безыдейное «мурло мещанина»,— это было именно то, что погубило революцию и в то же время в отрицании чего, как мы были уверены, мы все были заодно с властью. Другими словами, злом, против которого можно было выступать (и к которому, что самое главное, можно было легально сводить все, что нам не нравилось). Эта было нам очень нужно — особенно когда мы диалектически переходили на сторону власти...

Правда, мы и тут ошибались. Антимещанский пафос интересовал предыдущую формацию власти — Бухарина, Луначарского, Троцкого, вообще «революционеров». Они требовали идейности, а безыдейность ассоциировалась с мещанством. Инфантильный термин «примазавшиеся» — слово из их лексикона. Сталин же, при котором мы жили, не только этому антимещанскому пафосу не симпатизировал (конечно, отнюдь не из тех соображений, из которых исхожу сегодня я), но относился к нему враждебно. И, надо сказать, имел для этого все основания. Он расставлял повсюду других людей, никакими идеями не обремененных, часто имевших весьма смутное представление о том, что такое идейность, но дисциплинированно готовых усвоить любое толкование и «выполнить любое задание». Из таких и формировался его аппарат — в центре и на местах,— его номенклатура. А ведь они-то, с точки зрения ортодоксального большевизма, в массе и должны считаться «безыдейными», «мещанами» и даже «примазавшимися».

В принципе такая «верноподданность» вещь нормальная для чиновника, а чиновники нужны любому нормальному государству. Но беда в том, что сталинское государство не было нормальным, что «чиновники» эти обязаны были быть стражами «идейности», что очень часто они были случайными, а то и малограмотными людьми и что проводить они должны были странные, чреватые страшными последствиями мероприятия. И «идеал» был приспособлен к уровню их понимания. Конечно, в нашем антимещанском пафосе было отрицание и этого «идеала» и его носителей, в сущности — номенклатуры. Даже когда мы оправдывали Сталина, эти люди мыслились как безыдейные мещане, пробравшиеся на важные посты. Но Сталин лучше знал, как и благодаря кому они «пробрались». Именно на таких он и ставил. Так что неудивительно, что он подверг разгрому фильм по сценарию известного тогда, обласканного самим Горьким писателя Александра Авдеенко о комсомольском работнике-мещанине «Закон жизни». С той поры номенклатурные и партийные работники должны были в фильмах и книгах выглядеть только положительно. И вообще борьба с мещанством не одобрялась. У нас не было больше мещан. То есть были, но в отдельных случаях.

Но Маяковский оставался «лучшим м талантливейшим», а у него антимещанский пафос присутствовал в полной мере. Даже зачатки номенклатуры он заметил (стихотворение «Помпадур», пьеса «Баня») и говорил об этом прямо, хоть и с революционных позиций. Но они тогда были для меня естественны.

И каковы бы ни были мои сегодняшние претензии к нему, в поэзии он был очень цельной фигурой и моей первой любовью. Конечно, он очень талантлив. И неудивительно, что через него мне открылись и многие другие поэты, часто на него совсем не похожие. Он был живым воплощением противостояния поэзии «быту», в том числе и тогдашнему, которому надо было противостоять. И мы за него хватались как за соломинку. То, что он был порой трудночитаем, нас не отталкивало — это мещане любят гладкопись, а нам в ее отсутствии открывается высокое причастие. Так чувствовал я, и не только я. Я ему подражал и даже старался — и в стихах и в жизни — вести себя скандально, хоть это и противоречит моей природе. Но зато — против мещанства. Соблазны далекой, запутавшейся (да и специально запутываемой) юности. Такую роль сыграл в нашей жизни Маяковский. Он нас возвращал к бунтовщицким истокам — и к культуре, располагал к непримиримости — и к конформизму, к правде — и к обману. И все-таки к какому-то духовному самосознанию. Потом оно у многих изменилось, но для того, чтобы измениться, оно должно было быть порождено, сохраниться и утвердиться, в то время как вся мощь сталинского оболванивания была направлена на его исчезновение. И в том, что оно не исчезло, есть и его заслуга. Волей судеб? Конечно. Но для того, чтоб соответствовать этой воле судеб, надо было что-то и иметь. И сквозь все мое сегодняшнее неприятие его творческого направления я смиренно и с благодарностью признаю: что-то в нем было и есть. И это «что-то» — немалое.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная… В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства… [Коржавин Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, — одна книга стихов.Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная…В этой книге Наум Коржавин — подробно и увлекательно — рассказывает о своей жизни в России, с самого детства…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Поэт отчаянного вызова, противостояния, поэт борьбы, поэт независимости, которую он возвысил до уровня высшей верности» (Станислав Рассадин). В этом томе собраны строки, которые вполне можно назвать итогом шестидесяти с лишним лет творчества выдающегося русского поэта XX века Наума Коржавина. «Мне каждое слово будет уликой минимум на десять лет» — строка оказалась пророческой: донос, лубянская тюрьма, потом сибирская и карагандинская ссылка… После реабилитации в 1956-м Коржавин смог окончить Литинститут, начал печататься.

«Имя писателя и журналиста Анатолия Алексеевича Гордиенко давно известно в Карелии. Он автор многих книг, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Большую известность ему принес документальный роман „Гибель дивизии“, посвященный трагическим событиям советско-финляндской войны 1939—1940 гг.Книга „Давно и недавно“ — это воспоминания о людях, с которыми был знаком автор, об интересных событиях нашей страны и Карелии. Среди героев знаменитые писатели и поэты К. Симонов, Л. Леонов, Б. Пастернак, Н. Клюев, кинодокументалист Р.

Книга А.К.Зиберовой «Записки сотрудницы Смерша» охватывает период с начала 1920-х годов и по наши дни. Во время Великой Отечественной войны Анна Кузьминична, выпускница Московского педагогического института, пришла на службу в военную контрразведку и проработала в органах государственной безопасности более сорока лет. Об этой службе, о сотрудниках военной контрразведки, а также о Москве 1920-2010-х рассказывает ее книга.

Повествование о первых 20 годах жизни в США, Михаила Портнова – создателя первой в мире школы тестировщиков программного обеспечения, и его семьи в Силиконовой Долине. Двадцать лет назад школа Михаила Портнова только начиналась. Было нелегко, но Михаил упорно шёл по избранной дороге, никуда не сворачивая, и сеял «разумное, доброе, вечное». Школа разрослась и окрепла. Тысячи выпускников школы Михаила Портнова успешно адаптировались в Силиконовой Долине.

Автобиографический рассказ о трудной судьбе советского солдата, попавшего в немецкий плен и затем в армию Власова.

Книжечка юриста и детского писателя Ф. Н. Наливкина (1810 1868) посвящена знаменитым «маленьким людям» в истории.

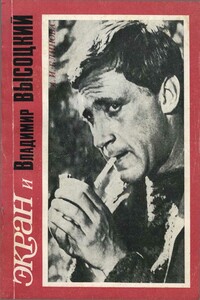

В работе А. И. Блиновой рассматривается история творческой биографии В. С. Высоцкого на экране, ее особенности. На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов. В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.