В парализованном свете. 1979—1984 (Романы. Повесть) - [230]

Наутро пришел в школу совсем больной. На Индиру и Белотелую Нимфу взглянуть боялся, будто и в самом деле мог увидеть что-то ужасное. Но после уроков Индира снова подошла ко мне, и я опять пошел ее провожать.

Проводы продолжались до позднего вечера. Мы гуляли по набережной Москвы-реки, затем оказались в Измайловском парке, забрели в лес, уселись на поваленное дерево. Я положил ей руки на плечи, но не решился поцеловать.

Это случилось как-то вдруг. Я словно в холодную воду прыгнул, шепнул: «Люблю», — однако так тихо, что она, может, и не расслышала. Для меня же это слово прозвучало как клятва.

Домой я вернулся страшно сказать в каком часу. Мама открыла мне дверь с безумными глазами и с ходу влепила пощечину.

— Где ты был?

— Гулял.

— С кем?

— С Индирой.

— Приличные девушки не гуляют по ночам.

Индира больше не избегала и не отталкивала меня, но когда однажды в подъезде, целуя ее, я как помешанный повторял: «Люблю, люблю, люблю…» — она снова расплакалась, сказав при этом, что нельзя бросаться такими словами. Я ничего не понял, а она говорит: «Это уже все. После ничего не бывает. Я слишком хорошо знаю всем вам цену. Ты, наверное, уже жалеешь, что мы вместе». Ну что ты, — говорю, — Индира!

А на следующий день сама сказала, что любит, и сама обнимала.

— Пускай, — сказала, — все будет, как ты хочешь, — и эти ее слова сразу напомнили мне Красотку Второгодницу, она примерно так же вот говорила. — Знай, что я тебя никогда ни в чем не обманывала и не обманываю.

Почему она вдруг заговорила об обмане?

Я тоже ничего не понял, кроме главного: она была моей, я был ее. Мы уже сказали это друг другу.

Но вскоре — буквально через день-два — выяснилось, что она сказала неправду. Она откровенно призналась, что эти ее слова о любви — самая настоящая ложь. Поверишь ли, меня будто бритвой по сердцу полоснули. Все, думаю, это конец. Ну она опять в слезы, умоляет простить. Я, мол, для нее самый дорогой человек. Чего же больше?

Женщины, приятель, все одинаковы.

А у меня в душе отвратительная пустота, ничего не хочу. Вообще после любой нашей встречи, всегда для меня желанной, я чувствовал полное истощение сил, будто кто-то выпил из меня кровь. Окружающий мир становился серым, скучным, пустым. Я так и не мог понять, что же нас связывает: дружба? любовь? Или нечто более сильное, властное, изнурительное?

Я жалел, что мне только пятнадцать лет, и все причины своего тягостного состояния объяснял тем, что мы с Индирой еще слишком маленькие. С другой стороны, иногда я чувствовал себя стариком. Словно меня за что-то лишили свободной, беспечной юности, которой были одарены другие, и поэтому я не мог понравиться по-настоящему никакой девочке. Кроме, возможно, одной Индиры. Как-то она сказала:

— За мной ухаживали студенты и взрослые, но чем старше они были, тем меньше я им доверяла. Никому не верю, кроме тебя.

Откуда у нее такой опыт, столько взрослых знакомых?

Не знаю. Я как-то не думал об этом.

Да ты, как я вижу, вообще ничего не знал о ней. А твои родители?

Я же говорил: сначала они отнеслись к Индире благосклонно, потом стали посмеиваться, сделав иронию главным своим оружием.

Что хотели они от тебя?

Чтобы я учился. Но ведь я это знал и без них.

Тут к тебе не могло быть никаких претензий.

Ну еще чтобы не придавал всему этому большого значения: мол, у меня еще много будет т а к и х.

Ну а ты?

Сгорал со стыда. За себя. За них. По-моему, они так ничего и не поняли в наших отношениях. В одном, пожалуй, Мама и Дядя Рома были правы — слишком уж рано это у нас началось.

Гуляя, мы как-то набрели с Индирой на полуразрушенную церковь. Было темно, только сумеречно блестели осколки разбитых стекол, да ржавые решетки перекрещивали непроглядную черноту внутренних покоев храма. Я взял Индиру за руки и попросил прощения — сам не знаю за что. На душе сразу сделалось так легко, хорошо, точно я снял с нее тяжкий камень. Индира, кажется, совсем ничего не поняла, как и я не понимал ее страданий, когда она рассталась с Дылдой. Вообще в каждом из нас существовало нечто, несовместимое с другим, и когда ей бывало весело, я впадал в угрюмое состояние, а когда веселился я, она не умела да и не пыталась скрыть своего раздражения. Злилась, например, когда я шутил и дурачился, грозилась тут же остановить такси и уехать.

Почему именно такси? Неужели в свои шестнадцать лет она была уже так избалована?

Или вдруг ни с того ни с сего:

— Знаешь, ведь на самом деле я совсем не такая.

— Значит, ты лицемеришь.

— Ну не дуйся. Я буду хорошей.

— Неужели это зависит только от твоего желания?

Все, Телелюев, перерыв. Большая перемена! Звонок еще не успел отгреметь, а выкрашенные белой масляной краской высокие двери классов то там, то тут уже распахиваются с хрустом и треском, с таким хлопающим звуком, будто сразу в разных концах коридора вместе с последним ударом часов открыли несколько бутылок шампанского. Из дверей высыпают толпы учащихся, десятки и сотни возбужденных, кричащих, размахивающих руками бунтарей, и вот уже коридор наполняется несмолкающим гулом, пульсацией бродящей крови, напором засидевшихся, застоявшихся сил, которые завучу, учителям и молчаливым, сотрясаемым топотом сотен ног гипсовым статуям великих греков, римлян, а также их всесильных богов с трудом удается ввести в русло добропорядочности, в круговорот благопристойной коридорной ходьбы по кругу. И если в глухих закоулках классов, откуда блюдущие порядок дежурные изгоняют последние остатки сопротивления, еще таится некоторая опасность, если в кабинете биологии еще дрожат одряхлевшие кости заслуженного скелета вашей школы, а в кабинете истории еще подвергаются оскорблению словом и делом со стороны отдельных несознательных восьмиклассников раскрашенные гипсовые бюсты обезьян-недочеловеков, из которых произошли, может, лучшие люди земли и типичные представители изучаемых литературных произведений, то в коридоре уже наведен порядок. Подобраны завязанные узлом, залитые чернилами, брошенные в кого-то мокрые тряпки; пресечены первые же попытки организовать чехарду, учинить то или иное буйство; и устрашающий ор обезьянника, грозивший перейти в оргию, смирен до безликого ропота; и относительная разумность десятиклассников взяла верх над необузданной стихией седьмых, восьмых и девятых классов. Кого только было не встретить в этом Вавилоне!

Повести и рассказы, вошедшие в сборник, посвящены судьбам современников, их поискам нравственных решений. В повести «Судья», главным героем которой является молодой ученый, острая изобразительность сочетается с точностью и тонкостью психологического анализа. Лирическая повесть «В поисках Эржебет Венцел» рисует образы современного Будапешта. Новаторская по характеру повесть, давшая название сборнику, рассказывает о людях современной науки и техники. Интерес автора сосредоточен на внутреннем, духовном мире молодых героев, их размышлениях о времени, о себе, о своем поколении.

Повесть «Судья» и роман «Фата-моргана» составляют первую книгу цикла «Куда не взлететь жаворонку». По времени действия повесть и роман отстоят друг от друга на десятилетие, а различие их психологической атмосферы характеризует переход от «чарующих обманов» молодого интеллигента шестидесятых годов к опасным миражам общественной жизни, за которыми кроется социальная драма, разыгрывающаяся в стенах большого научно-исследовательского института. Развитие главной линии цикла сопровождается усилением трагической и сатирической темы: от элегии и драмы — к трагикомедии и фарсу.

В 1977 году вышли первые книги Александра Русова: сборник повестей и рассказов «Самолеты на земле — самолеты в небе», а также роман «Три яблока», являющийся первой частью дилогии о жизни и революционной деятельности семьи Кнунянцев. Затем были опубликованы еще две книги прозы: «Города-спутники» и «Фата-моргана».Книга «Суд над судом» вышла в серии «Пламенные революционеры» в 1980 году, получила положительные отзывы читателей и критики, была переведена на армянский язык. Выходит вторым изданием. Она посвящена Богдану Кнунянцу (1878–1911), революционеру, ученому, публицисту.

Валентин Петрович Катаев (1897—1986) – русский советский писатель, драматург, поэт. Признанный классик современной отечественной литературы. В его писательском багаже произведения самых различных жанров – от прекрасных и мудрых детских сказок до мемуаров и литературоведческих статей. Особенную популярность среди российских читателей завоевали произведения В. П. Катаева для детей. Написанная в годы войны повесть «Сын полка» получила Сталинскую премию. Многие его произведения были экранизированы и стали классикой отечественного киноискусства.

Книга писателя-сибиряка Льва Черепанова рассказывает об одном экспериментальном рейсе рыболовецкого экипажа от Находки до прибрежий Аляски.Роман привлекает жизненно правдивым материалом, остротой поставленных проблем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу известного грузинского писателя Арчила Сулакаури вошли цикл «Чугуретские рассказы» и роман «Белый конь». В рассказах автор повествует об одном из колоритнейших уголков Тбилиси, Чугурети, о людях этого уголка, о взаимосвязях традиционного и нового в их жизни.

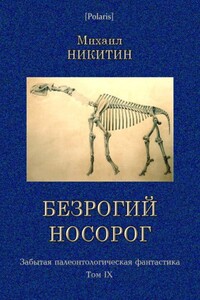

В повести сибирского писателя М. А. Никитина, написанной в 1931 г., рассказывается о том, как замечательное палеонтологическое открытие оказалось ненужным и невостребованным в обстановке «социалистического строительства». Но этим содержание повести не исчерпывается — в ней есть и мрачное «двойное дно». К книге приложены рецензии, раскрывающие идейную полемику вокруг повести, и другие материалы.

Сергей Федорович Буданцев (1896—1940) — известный русский советский писатель, творчество которого высоко оценивал М. Горький. Участник революционных событий и гражданской войны, Буданцев стал известен благодаря роману «Мятеж» (позднее названному «Командарм»), посвященному эсеровскому мятежу в Астрахани. Вслед за этим выходит роман «Саранча» — о выборе пути агрономом-энтомологом, поставленным перед необходимостью определить: с кем ты? Со стяжателями, грабящими народное добро, а значит — с врагами Советской власти, или с большевиком Эффендиевым, разоблачившим шайку скрытых врагов, свивших гнездо на пограничном хлопкоочистительном пункте.Произведения Буданцева написаны в реалистической манере, автор ярко живописует детали быта, крупным планом изображая события революции и гражданской войны, социалистического строительства.