Утро помещика - [4]

– Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, – возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика.

– Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

– Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь, – сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. – Ты свою старую сломаешь, – продолжал он, – она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? – спросил Нехлюдов, заметив, что, как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

– Воля вашего сиятельства, – отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее.

– Воля вашего сиятельства, – повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами, – а на новом хуторе нам жить не приходится.

– Отчего?

– Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем.

Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

– Да отчего ж?

– Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

– Отчего ж там жить нельзя?

– Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути. Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное… – повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

– Вот бы важно-то было! – заметил он и снова усмехнулся. – Пустое это дело, ваше сиятельство!

– Да что ж, что место нежилое? – терпеливо настаивал Нехлюдов, – ведь и здесь когда-то место было пожилое, а вот живут же люди; и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки… Ты непременно поселись…

– И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! – с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения, – здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы – вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить – много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить, – продолжал он, низко кланяясь, – не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания, и когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

– Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты… – завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, по она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

– Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану, – говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем, – и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

– Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас; что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы, – и я перед богом клянусь, что сдержу свое слово, – говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог но излить его.

Рассказы, собранные в этой книге, были написаны великим русским писателем Львом Николаевичем Толстым (1828–1910) специально для детей. Вот как это было. В те времена народ был безграмотный, школ в городах было мало, а в деревнях их почти не было.Лев Николаевич Толстой устроил в своём имении Ясная Поляна школу для крестьянских детей. А так как учебников тоже не было, Толстой написал их сам.Так появились «Азбука» и «Четыре русские книги для чтения». По ним учились несколько поколений русских детей.Рассказы, которые вы прочтёте в этом издании, взяты из учебных книг Л.

Те, кто никогда не читал "Войну и мир", смогут насладиться первым вариантом этого великого романа; тех же, кто читал, ждет увлекательная возможность сравнить его с "каноническим" текстом. (Николай Толстой)

«Анна Каренина», один из самых знаменитых романов Льва Толстого, начинается ставшей афоризмом фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве.

В томе печатается роман «Воскресение» (1889–1899) — последний роман Л. Н. Толстого.http://rulitera.narod.ru.

Детство — Что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.

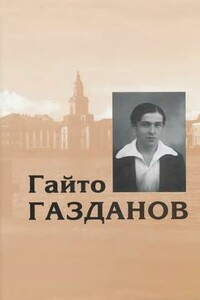

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В шестой том собрания сочинений вошли прозаические произведения 1916–1919., пьесы и статьи.Комментарии Ю. Чирвы и В. Чувакова.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Кавказская повесть. Тяготение к народной теме, широкому эпосу вызревало у Толстого уже в повести «Казаки» (1853-63). На Кавказе, среди величавой природы и простых, чистых сердцем людей герой повести полнее сознаёт фальш светского общества и отрекается от лжи, в какой жил прежде. Критерием правды социального поведения для Т. становится природа и сознание человека, близкого природе, почти сливающегося с ней.

Мысль о повести «Хаджи-Мурат» Толстой вынашивал со времен участия в Кавказской войне. Что привлекало писателя в этом участнике освободительной борьбы кавказских горцев? Толстого восхищала его способность всецело отдаваться начатому делу, его беспредельное упорство в борьбе. «Один, а не сдается!» Эти качества были присущи и самому писателю. Хаджи-Мурат был прирожденным джигитом, могущественным и удалым наибом Шамиля. Он пользовался славой среди кавказских народов. Его подвиги были совершенно необыкновенными: «Он являлся там, где его не ожидали, и уходил так, что нельзя было полками окружить его».