У Крестовского перевоза - [7]

Тот поднял крупную голову. Был он не петербургской заморенной породы, а сочной ярославской: чистая светлая кожа, ресницы золотыми дугами, синие глаза. И знал он себе цену: спокойно поглядел на вопрошавшего, оценил и лишь тогда почел за нужное встать — спокойно, без суеты: отложил мандолину, спрятал косточку в карман, поднялся, одернул ситцевую розовую рубашку с тонким кавказским пояском.

— Известно какую, сударь, нашу, русскую, — сказал, улыбаясь свежим губастым ртом.

— Сочинил ее кто?

— Уж, верно, не я! — играя синими неробкими глазами, сказал парень. — Завсегда была!

— Ладно тебе, «завсегда»! — рассмеялся Пушкин. Ему нравилась свободная повадка ражего парня. Он и вообще был за подогрев стылой северной крови ядреной среднерусской струей. — А слова чьи?

— Да ничьи… Люди сложили.

Пушкин кивнул парню и вернулся к линейке.

— И ты еще жалуешься, барон! — сказал с насмешливой укоризной…

Дельвиг потом все удивлялся, как щедро тратил себя на него Пушкин в этот столь печально начавшийся и столь радостно продлившийся день. Конечно, они расставались, но столько уж было разлук! И никто не думал, что поездка Пушкина так затянется и он на всю осень застрянет в Болдине в холерном карантине. Его не будет с Дельвигом в то страшное утро, когда распаленный булгаринскими доносами шеф жандармов Бенкендорф оледенит бешенством свой голубой ангельский взгляд и обрушит на издателя «Литературной газеты» омерзительную остзейскую грубость, «тыкая», будто мужика, грозя тюрьмой и каторгой. Но вся его безудержная ярость разобьется о твердое достоинство человека чести, и впервые всесильному сатрапу придется просить извинения. Не будет Пушкина и когда Дельвиг заболеет…

Но это все потом, а сейчас они кутили. Возница доставил их в отличный трактир, где они вкусно поужинали и выпили ледяного шампанского. Гладкие, расторопные и несуетливые половые напомнили Пушкину о ражем певце.

— Пройдут годы, минует век, и другой синеглазый парень запоет «Ноченьку». А наши муки, наши горести и радости, удачи и поражения — кому до них будет дело? И наверное, это справедливо. В конце концов, важны только песни…

В дымчатых сумерках, которые с уходом белых ночей завораживают Петербург на пороге тьмы таинственной тишиной, недвижностью воздуха, безмолвием замерших деревьев, они расстались у дома Дельвига.

— До свидания, радость моя!

— До свидания, мой милый! Во всем тебе удача!.. Обряд целования рук.

И замирающий шорох быстрых шагов.

Можно греть спину у чужой славы, думает тот, кто остался у дверей, и, ей-богу, это не так мало!.. И спасибо ему за все его подарки: за этот день, за цыганский выезд, ражего парня, певшего мою песню, за холодное шампанское, согревшее мне душу, и за то, что я ему еще нужен…

У Дельвига при огрузневшей фигуре был легкий, неслышный шаг. Он миновал прихожую, поднялся по лестнице и прошел в спальню, не родив даже малого шума в старом, рассохшемся доме, и сохранил тоненький сон дочери, просыпавшейся с плачем от скрипа половицы, зудения комара, далекого собачьего лая.

Жена спала, раскинувшись вкось двойной супружеской кровати. Свеча, которую Дельвиг зажег в прихожей, выхватила из мрака ее обнаженное плечо и беспорядок локонов. Лицо она зарыла в подушку, отчего дыхание стало хриплым. Приторно пахло духами, пудрой, потом, вином и чем-то чужим — сигарным дымом, который она принесла в волосах и складках одежды.

Дельвиг подошел и взял подушку — ляжет в кабинете. Она отозвалась на его, движение легким стоном. Он поглядел на женщину, причинившую ему столько зла, и какое-то странное спокойствие было в нем.

— Друг мой, — прошептал он, — ты можешь сделать еще много дурного, можешь убить меня, но не унизить.

Молодая сельская учительница Анна Васильевна, возмущенная постоянными опозданиями ученика, решила поговорить с его родителями. Вместе с мальчиком она пошла самой короткой дорогой, через лес, да задержалась около зимнего дуба…Для среднего школьного возраста.

В сборник вошли последние произведения выдающегося русского писателя Юрия Нагибина: повести «Тьма в конце туннеля» и «Моя золотая теща», роман «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя».Обе повести автор увидел изданными при жизни назадолго до внезапной кончины. Рукопись романа появилась в Независимом издательстве ПИК через несколько дней после того, как Нагибина не стало.*… «„Моя золотая тёща“ — пожалуй, лучшее из написанного Нагибиным». — А. Рекемчук.

В настоящее издание помимо основного Корпуса «Дневника» вошли воспоминания о Галиче и очерк о Мандельштаме, неразрывно связанные с «Дневником», а также дается указатель имен, помогающий яснее представить круг знакомств и интересов Нагибина.Чтобы увидеть дневник опубликованным при жизни, Юрий Маркович снабдил его авторским предисловием, объясняющим это смелое намерение. В данном издании помещено эссе Юрия Кувалдина «Нагибин», в котором также излагаются некоторые сведения о появлении «Дневника» на свет и о самом Ю.

Дошкольник Вася увидел в зоомагазине двух черепашек и захотел их получить. Мать отказалась держать в доме сразу трех черепах, и Вася решил сбыть с рук старую Машку, чтобы купить приглянувшихся…Для среднего школьного возраста.

Семья Скворцовых давно собиралась посетить Богояр — красивый неброскими северными пейзажами остров. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши Богояра их настигнет и оглушит эхо несбывшегося…

Довоенная Москва Юрия Нагибина (1920–1994) — по преимуществу радостный город, особенно по контрасту с последующими военными годами, но, не противореча себе, писатель вкладывает в уста своего персонажа утверждение, что юность — «самая мучительная пора жизни человека». Подобно своему любимому Марселю Прусту, Нагибин занят поиском утраченного времени, несбывшихся любовей, несложившихся отношений, бесследно сгинувших друзей.В книгу вошли циклы рассказов «Чистые пруды» и «Чужое сердце».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

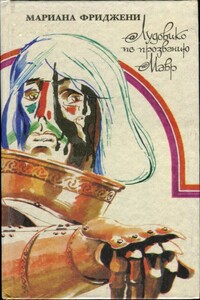

Действие исторического романа итальянской писательницы разворачивается во второй половине XV века. В центре книги образ герцога Миланского, одного из последних правителей выдающейся династии Сфорца. Рассказывая историю стремительного восхождения и столь же стремительного падения герцога Лудовико, писательница придерживается строгой историчности в изложении событий и в то же время облекает свое повествование в занимательно-беллетристическую форму.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.

Владимир Войнович начал свою литературную деятельность как поэт. В содружестве с разными композиторами он написал много песен. Среди них — широко известные «Комсомольцы двадцатого года» и «Я верю, друзья…», ставшая гимном советских космонавтов. В 1961 году писатель опубликовал первую повесть — «Мы здесь живем». Затем вышли повести «Хочу быть честным» и «Два товарища». Пьесы, написанные по этим повестям, поставлены многими театрами страны. «Степень доверия» — первая историческая повесть Войновича.

«Преследовать безостановочно одну и ту же цель – в этом тайна успеха. А что такое успех? Мне кажется, он не в аплодисментах толпы, а скорее в том удовлетворении, которое получаешь от приближения к совершенству. Когда-то я думала, что успех – это счастье. Я ошибалась. Счастье – мотылек, который чарует на миг и улетает». Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от автора бестселлеров «Княгиня Ольга» и «Последняя любовь Екатерины Великой»! С тех самых пор, как маленькая Анна затаив дыхание впервые смотрела «Спящую красавицу», увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, началом восхождения на вершину мировой славы.