У черты - [2]

Был именно такой июльский день с ослепительным солнцем, яркой синью неба, открывшейся после набега низких лохматых туч, короткого бурного ливня. Мама открыла в квартире настежь все окна, чтобы воцарившаяся прохлада освежила в тесных комнатах воздух. Маленького своего сына она посадила на диван возле одного из окон, дала ему любимые игрушки, чтоб он ими занимался, а сама ушла на кухню готовить обед, тоже распахнув там окно. Все окна отворялись во двор, выступая за плоскость стены на всю свою ширину.

Какое-то время он, полуторагодовалый малыш, играл со своим любимым плюшевым мишкой и резиновым утенком, издававшим тонкий жалобный писк, если его сжать руками, а затем он их оставил, его заинтересовало открытое окно, щебет птиц за ним, лишавшаяся в него пахучая прохлада, шарканье метлы дворника Степана, который изгонял из оставшихся луж воду, чтобы она сбегала в ложбинку среди булыжников и поскорее совсем утекала со двора. Не так давно он научился ходить и еще некрепко и неуверенно держался в стоячем положении. Однако по зыбкому сиденью дивана он добрался до его конца, до деревянного подлокотника, с него влез на крашенный белой масляной краской подоконник, встал в рост на ножки, шагнул на самый край окна, на наружную жестяную полоску – над пятиметровой пропастью с мокрыми булыжниками внизу – и потянулся коротенький своей ручонкой к медной оконной ручке. Он видел, как взрослые открывали и закрывали окна, берясь за медные приспособления на створках, и хотел сделать то же самое. Вытянутая его ручонка не доставала до медной штуковины, ярко и приманчиво горевшей солнечными бликами, и он все дальше выдвигался в пустоту окна, видя перед собой только яркую медь и не видя, не чувствуя гибельной пропасти у самых своих голых ножонок.

Мама рассказывала, что выглянуть в кухонное окно ее заставило прекратившееся шарканье метлы Степана и его сдавленный, глухой даже не вскрик, а скорее хрип: «Митровна!» Степан стоял у самого дома, под окном комнаты, где был диван и мама оставила своего полуторагодовалого сына. Рот дворника был приоткрыт, будто он хотел крикнуть что – еще, да запнулся или не хватило воздуха, глаза неестественно велики, словно стали одними белками, и направлены вверх. Метла валялась у его ног, а руки Степана держали у пояса расправленный фартук, как будто в него должно было что-то упасть и Степан готовился это поймать.

Мама ничего не поняла, в ней не успела промелькнуть никакая мысль, зато словно посторонняя сила тут же стремительно бросила ее в комнату, где находился сын. Он уже медленно вываливался в окно, и ручонкой, и взором устремленный к медной оконной ручке, почти уже до нее дотянувшись. Но если бы он и дотянулся, и пальчики его ухватились бы за медь, он все равно неизбежно рухнул бы вниз.

В самое последнее мгновение мама успела схватить его сзади поперек тельца.

Целый час после этого ее колотила дрожь, она не могла ничего связно и внятно сказать.

А Степан тоже сбивчиво, заикаясь, оправдывался:

– Хотел вам крикнуть, да как увидал, что он уже на железку ступает – ну, чисто мне тряпкой глотку заткнуло… Да и как крикнуть? – крикнешь, он испужается и тут уж обязательно полетит.

Мама и отец долго размышляли – как же им отблагодарить Степана, ведь это он дал сигнал беды, услышанный мамой, и приготовился, насколько мог, спасать их неразумного малыша. Хотелось сделать Степану какой-нибудь подарок. Но какой? Степан был родом из недалекой от города деревни Репная, отслужил солдатом на германской войне, потом в красноармейцах. Много чего довелось ему испытать и повидать – и штурм Перекопа, и битвы с басмачами в туркестанских песках. Был он немногословен, несуетлив, отменно со всеми вежлив. Рассудителен. При сложных обстоятельствах никогда не отвечал сразу, задумывался, скручивал цигарку. «Да ить как сказать?.. – начинал он всегда с риторического вопроса. – Тут можно надвое сказать. Можно – так, а можно совсем наоборот…». Слабость за ним водилась только одна: по праздникам любил выпить и даже, случалось, крепко. Но на люди хмельной не показывался. Понимал – хмель не красит человека. Помещался он с семейством тоже при почте, но в другом дворовом флигельке, в подвальчике. Захмелев, там и сидел, в своем подземелье, тихо мурлыкая деревенские и солдатские песни, подыгрывая себе на трехструнной балалайке.

Подарить ему к очередному празднику бутылку хорошей водки? – раздумывали отец и мама. Ведь самую дешевую пьет, а она – как отрава. Чистой, настоящей за всю свою жизнь, наверное, Степан ни разу не отведал… Водка, конечно, Степана обрадует, но это не тот подарок, какой он заслужил, не по событию, по которому делается. Выпил, посмаковал, – верно, хороша, каждый раз бы такую, и все, никакого следа…

И тут как раз случилось подходящее: из Бутурлиновки, где отец до революции долго служил телеграфистом, где познакомился с мамой и они поженились, родичи к отцовскому сорокалетию прислали богатую посылку: мешочек муки, горшочек меда и кожаные сапоги. В городе, на камнях и асфальте городских улиц сапоги отцу были не нужны. Их и преподнесли Степану.

«… Уже видно, как наши пули секут ветки, сосновую хвою. Каждый картечный выстрел Афанасьева проносится сквозь лес как буря. Близко, в сугробе, толстый ствол станкача. Из-под пробки на кожухе валит пар. Мороз, а он раскален, в нем кипит вода…– Вперед!.. Вперед!.. – раздается в цепях лежащих, ползущих, короткими рывками перебегающих солдат.Сейчас взлетит ракета – и надо встать. Но огонь, огонь! Я пехотинец и понимаю, что́ это такое – встать под таким огнем. Я знаю – я встану. Знаю еще: какая-то пуля – через шаг, через два – будет моя.

Уголовный роман замечательных воронежских писателей В. Кораблинова и Ю. Гончарова.«… Вскоре им попались навстречу ребятишки. Они шли с мешком – собирать желуди для свиней, но, увидев пойманное чудовище, позабыли про дело и побежали следом. Затем к шествию присоединились какие-то женщины, возвращавшиеся из магазина в лесной поселок, затем совхозные лесорубы, Сигизмунд с Ермолаем и Дуськой, – словом, при входе в село Жорка и его полонянин были окружены уже довольно многолюдной толпой, изумленно и злобно разглядывавшей дикого человека, как все решили, убийцу учителя Извалова.

«…К баньке через огород вела узкая тропка в глубоком снегу.По своим местам Степан Егорыч знал, что деревенские баньки, даже самые малые, из одного помещения не строят: есть сенцы для дров, есть предбанничек – положить одежду, а дальше уже моечная, с печью, вмазанными котлами. Рывком отлепил он взбухшую дверь, шагнул в густо заклубившийся пар, ничего в нем не различая. Только через время, когда пар порассеялся, увидал он, где стоит: блеклое белое пятно единственного окошка, мокрые, распаренные кипятком доски пола, ушаты с мыльной водой, лавку, и на лавке – Василису.

«…– Не просто пожар, не просто! Это явный поджог, чтобы замаскировать убийство! Погиб Афанасий Трифоныч Мязин…– Кто?! – Костя сбросил с себя простыню и сел на диване.– Мязин, изобретатель…– Что ты говоришь? Не может быть! – вскричал Костя, хотя постоянно твердил, что такую фразу следователь должен забыть: возможно все, даже самое невероятное, фантастическое.– Представь! И как тонко подстроено! Выглядит совсем как несчастный случай – будто бы дом загорелся по вине самого Мязина, изнутри, а он не смог выбраться, задохнулся в дыму.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.

Произведения первого тома воскрешают трагические эпизоды начального периода Великой Отечественной войны, когда советские армии вели неравные бои с немецко-фашистскими полчищами («Теперь — безымянные…»), и все советские люди участвовали в этой героической борьбе, спасая от фашистов народное добро («В сорок первом»), делая в тылу на заводах оружие. Израненные воины, возвращаясь из госпиталей на пепелища родных городов («Война», «Целую ваши руки»), находили в себе новое мужество: преодолеть тяжкую скорбь от потери близких, не опустить безвольно рук, приняться за налаживание нормальной жизни.

Книга документальна. В нее вошли повесть об уникальном подполье в годы войны на Брянщине «У самого логова», цикл новелл о героях незримого фронта под общим названием «Их имена хранила тайна», а также серия рассказов «Без страха и упрека» — о людях подвига и чести — наших современниках.

Полк комиссара Фимки Бабицкого, укрепившийся в Дубках, занимает очень важную стратегическую позицию. Понимая это, белые стягивают к Дубкам крупные силы, в том числе броневики и артиллерию. В этот момент полк остается без артиллерии и Бабицкий придумывает отчаянный план, дающий шансы на победу...

Это невыдуманные истории. То, о чём здесь рассказано, происходило в годы Великой Отечественной войны в глубоком тылу, в маленькой лесной деревушке. Теперешние бабушки и дедушки были тогда ещё детьми. Героиня повести — девочка Таня, чьи первые жизненные впечатления оказались связаны с войной.

Воспоминания заместителя командира полка по политической части посвящены ратным подвигам однополчан, тяжелым боям в Карпатах. Книга позволяет читателям представить, как в ротах, батареях, батальонах 327-го горнострелкового полка 128-й горнострелковой дивизии в сложных боевых условиях велась партийно-политическая работа. Полк участвовал в боях за освобождение Польши и Чехословакии. Книга проникнута духом верности советских воинов своему интернациональному долгу. Рассчитана на массового читателя.

«Он был славным, добрым человеком, этот доктор Аладар Фюрст. И он первым пал в этой большой войне от рук врага, всемирного врага. Никто не знает об этом первом бойце, павшем смертью храбрых, и он не получит медали за отвагу. А это ведь нечто большее, чем просто гибель на войне…».

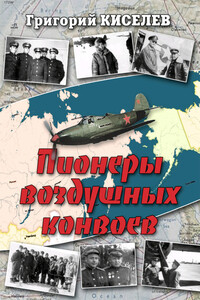

Эта книга рассказывает о событиях 1942–1945 годов, происходивших на северо-востоке нашей страны. Там, между Сибирью и Аляской работала воздушная трасса, соединяющая два материка, две союзнические державы Советский Союз и Соединённые Штаты Америки. По ней в соответствии с договором о Ленд-Лизе перегонялись американские самолёты для Восточного фронта. На самолётах, от сильных морозов, доходивших до 60–65 градусов по Цельсию, трескались резиновые шланги, жидкость в гидравлических системах превращалась в желе, пломбируя трубопроводы.