Тютчев - [2]

Должно было пройти немалое историческое время, прежде чем «на весах» мировой культуры в той или иной мере уравнялись такие явления, как эпос Вергилия и лирика Катулла, «Божественная комедия» Данте и сонеты Петрарки, поэмы Фирдоуси и миниатюры Омара Хайяма, комическая эпопея Рабле и лирические баллады Вийона и т. п. Следует признать, что еще и сегодня такие прямые соотнесения, как «Пушкин и Тютчев» или «Тютчев и Достоевский», звучат как бы не с полной уверенностью. Но в общем и целом верховное положение лирики Тютчева в русской и мировой литературе ныне не подлежит сомнению.

Нельзя не заметить, что гений Тютчева впервые обрел действительно широкое признание в революционную эпоху[1]. Лишь в это время его имя равноправно зазвучало в одном ряду с именами величайших творцов нашей литературы. И чрезвычайно показательным свидетельством этого является ленинское отношение к Тютчеву.

Знавший В. И. Ленина еще с 1890-х годов видный деятель партии П. Н. Лепешинский, характеризуя вождя революции как «большого любителя поэзии, и именно поэзии классической» (об этом, кстати сказать, свидетельствует и ряд других мемуаристов), счел нужным добавить: «Тютчев пользуется его преимущественным благорасположением». Слова эти убедительно подтверждаются тем фактом, что в личной ленинской библиотеке были две книги Тютчева, причем одна из них, как вспоминал постоянно общавшийся с Лениным управляющий делами Совнаркома, находилась на этажерке около письменного стола, а «нередко и на самом столе», ибо Ленин «часто перелистывал, вновь и вновь перечитывал его стихи».

Не менее выразителен и тот факт, что в труднейшей ситуации гражданской войны, 30 июля 1918 года, Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров о воздвижении памятников великим русским писателям и поэтам, постановление, в котором рядом с именами Толстого, Достоевского, Пушкина, Гоголя стояло и имя Тютчева; позже, но еще до окончания гражданской войны, в 1920 году, Ленин поддержал решение об открытии музея-усадьбы имени Ф. И. Тютчева в подмосковном селе Муранове, где жила с 1870-х годов семья сына поэта, Ивана Федоровича, сохранявшая тютчевские рукописи, библиотеку, личные вещи. Важно иметь в виду, что это был один из самых первых литературно-мемориальных музеев, созданных после революции; даже толстовский музей в Ясной Поляне открылся позднее, в следующем году.

Ленинское отношение к Тютчеву имеет свой существенный смысл. Яркий свет бросает на этот еще не для всех очевидный смысл выступление Валерия Брюсова на торжественном заседании, посвященном 50-летию Ленина, заседании, состоявшемся в апреле 1920 года — незадолго до открытия тютчевского музея.

В начале своей речи о Ленине Валерий Брюсов сказал:

«Вчера вместе с Максимом Горьким мы вспоминали слова поэта Тютчева:

Такие роковые минуты мы переживаем и сейчас…»

Ленин, надо думать, сочувственно отнесся к этому зачину брюсовской речи. В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал ленинские суждения о Тютчеве: «Он восторгался его поэзией… он говорил о стихийном бунтарстве великого поэта, предвкушавшего величайшие события…»

Да, поэзия Тютчева насквозь проникнута духом Истории, предчувствием грандиозных событий и переворотов. Но разглядеть и понять все богатство, всю глубину тютчевского творчества очень нелегко. Ибо поэт вложил, вместил свою творческую волю в предельно сжатые лирические образы. То, что у его великих соратников развертывалось в монументальные эпические и драматургические полотна, Тютчев заключил в тесные границы лаконичных стихотворений, где каждая строка как бы несет в себе не меньшую смысловую нагрузку, чем глава романа или сцена драмы. И в самой этой предельной сжатости, концентрированности выразилась неповторимая самобытная природа тютчевского гения.

Одним из необходимых путей открытия поэта является, несомненно, тщательное изучение его жизни во всей целостности этого понятия, — жизни, которая в конечном счете явилась основой творчества. Такое изучение призвано, в частности, раскрыть и доказать, что Тютчев, при всем своеобразии судьбы его, был таким же центральным, стержневым деятелем отечественной культуры, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. В этом, пожалуй, и состоит главная цель книги о жизни Федора Ивановича Тютчева.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1803–1822

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОВСТУГ

…Где мыслил я и чувствовал впервые…

Овстуг, 1849

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (по новому стилю — 5 декабря) 1803 года в селе Овстуг, расположенном у реки Десны, сорока верстами выше города Брянска, входившего тогда в Орловскую губернию. Здесь прошли его детство, отрочество и первые годы юности. Правда, почти каждый год Тютчевы проводили несколько месяцев (обычно зимних) в Москве, которая также сыграла неоценимую роль в становлении поэта, о чем пойдет речь в следующей главе книги. Но все-таки настоящей родиной Тютчева были Овстуг и его окрестности; здесь, сказал позднее поэт, «мыслил я и чувствовал впервые…».

Старший современник Тютчева, исключительно высоко им ценимый Иоганн Вольфганг Гёте оставил нам знаменитый афоризм: «Тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта». Слово «страна» (немецкое «Land») означает в высказывании Гёте ту «землю», «край», «почву», которая играет решающую роль в человеческом и творческом становлении поэта. И прежде всего нам надо попытаться более или менее ясно представить себе «страну» Тютчева.

Эту книгу Вадима Кожинова, как и другие его работы, отличает неординарность суждений и неожиданность выводов. С фактами и цифрами в руках он приступил к исследованию тем, на которые до сих пор наложено демократическое табу: о роли евреев в истории Советского Союза, об истинных пружинах сталинских репрессий. При этом одним из главных достоинств его исследований является историческая объективность.

В чем причина сталинских репрессий 1937 года? Какой был их масштаб? Какую роль они сыграли в истории нашей страны? Ответы на эти вопросы, которые по-прежнему занимают исследователей, политологов, публицистов, да и всех, кому интересно прошлое СССР, — в этой книге трех известных авторов.В книге, представленной вашему вниманию, собраны произведения на данную тему лучших российских авторов. Обширность фактического материала, глубокий его анализ, доступность и простота изложения, необычный взгляд на «загадку 37-го года» — все это присутствует в работах Ю.Н.

Книга охватывает период с конца VIII до начала XVI века. Автор размышляет о византийском и монгольском «наследствах» в судьбе Руси, о ее правителях, начиная с князя Кия и кончая Ярославом Мудрым, об истинном смысле и значении Куликовской битвы. Отличительными особенностями книги являются использование автором новейших источников, а также неординарность подхода ко многим, казалось бы, известным фактам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге «Великая война России» представлен оригинальный взгляд выдающегося русского мыслителя, историософа, литературоведа и публициста В.В. Кожинова (1930–2001) на истинный смысл и всемирное значение Второй мировой войны — Великой войны России — и всего тысячелетия русских войн. Автор определяет геополитические основания и ключевые события Великой войны 1939–1945 гг., показывает трагическое бытие России и действенное историческое сознание русского народа, а также разоблачает ложь и ничтожество идеологов всех мастей — от советских бюрократов до «неформальных» горе-историков.

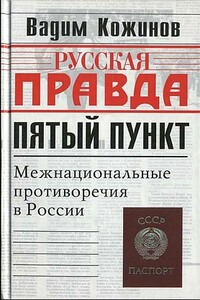

Почему знаменитый «пятый пункт» — графа «национальная принадлежность» — изъят из всех анкет?Почему мы должны скрывать свою национальность? Способствует ли это терпимости? Учит уважению к чужой культуре? Или лишь загоняет болезнь внутрь?В этой уникальной книге собраны самые острые, самые актуальные самые откровенные работы из творческого наследия выдающегося мыслителя Вадима Кожинова, касающиеся национального вопроса в России и трех главных его составляющих:Русский вопрос.Еврейский вопрос.Кавказский вопрос.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.