Тысяча душ - [151]

– Путает! – подтвердил князь.

– Да еще то ли он им наплетет – погодите вы немного! – продолжал Медиокритский таинственным тоном. – Не знаю, как при новом смотрителе будет, а у меня он сидел с дедушкой Самойлом… старичок из раскольников, может, изволили видать: белая этакая борода. Тот на это преловкий человек, ни один арестант теперь из острога к допросу не уедет без его наставления, и старик сведущий… законник… лет семь теперь его по острогам таскают… И он это делает не то, чтоб ради корысти какой, а собственно для спасения души своей. «Если, говорит, я не наставлю их, в слепоте ходящих, в ком же им после того защиту иметь?» Он Петру прямо начал с того: «Несть, говорит, Петруша, власти аще не от бога, а ты, я слышал, против барина идешь. Нехорошо, говорит, братец!.. Но, и окроме того, если барину будет худо, так и ты не уйдешь». – «Ах, говорит, дедушка, что ж мне теперь делать, если я в первый раз дал такие ответы?» А я, как нарочно, тут на эти его самые слова и вхожу. «Ну уж, я говорю, братец, ты этого не говори: мы тоже знаем, каким манером тобой первые показания сделаны. Видели, как пучки розог проносили. Достало, чай, припарки на две, на три». – «Точно так, говорит, ваше благородие, было это дело!»

– О-то, мерзавцы! – воскликнул князь, пожимая плечами.

– Три раза принимались… – подтвердил Медиокритский, – ну, и, разумеется, сробел, разболтал все!.. А что теперь ему прямо попервоначалу объявить надо прокурору, а потом и на допросах сговорить, пояснив, что все первые показания им сделаны из-под страха – так мы ему и внушили.

– Из страха? Да! Хорошо! – подхватил князь, одобрительно кивнув головой.

– Хорошо-с! Да и все дело могло бы прекраснейшим манером идти. Резчик тоже говорит, что они его стращали, а кантонисту, как целковых десять обещать, так он и рубцы покажет, где сечен. У него, по прежним еще деяньям, вся спина исполосована – доказательства, значит, когда хочешь, налицо… Да как теперь вы еще объявите, что первое показание вами дано из-под страха пытки, коей вам угрожали, несмотря на ваше дворянское и княжеское достоинство, так они черт знает, куда улетят – черт знает! – заключил Медиокритский с одушевлением.

– Улетят! – повторил князь.

– Непременно! Строжайшей ответственности, по закону, должны быть подвергнуты. Но главная теперь их опора в свидетельстве: говорят, документ, вами составленный, при прошении вашем представлен; и ежели бы даже теперь лица, к делу прикосновенные, оказались от него изъятыми, то правительство должно будет других отыскивать, потому что фальшивый акт существует, и вы все-таки перед законом стоите один его совершитель.

Князь побледнел.

– Украсть его! – произнес он, закусывая усы. – Украсть во что б то ни стало!

Медиокритский усмехнулся.

– Не украсть бы, а, как я тогда предполагал, подменить бы его следовало, благо такой прекрасный случай выходил: этого старика почтмейстера свидетельство той же губернии, того же уезда… точно оба документа в одну форму отливали, и все-таки ничего нельзя сделать. Полицеймейстер, говорят, теперь подлинного дела не только что писцам в руки не дает, а даже в полицию совсем не сносит; все допросы напамять отбирает, по тому самому, что боится очень, – себя тоже бережет… Где это видано, помилуйте! Начальник губернии делает распоряжение о производстве следствия и сам присутствует на нем: ведь это прямо, значит, направлять следователя, чтоб он действовал, как я хочу, а тот, конечно, как подчиненный, и действует так… Как же это возможно-с?

– Да, – подтвердил князь.

– Невозможно-с, – повторил Медиокритский, – и не будь теперь подобного, незаконного, со стороны губернатора, настояния, разве такое бы могло иметь направление ваше дело? Разве тот же полицеймейстер не пошел бы на деньги? Знаем тоже его не сегодня; может, своими глазами видали, сколько все действия этого человека на интересе основаны: за какие-нибудь тысячи две-три он мало что ваше там незаконное свидетельство, а все бы дело вам отдал – берите только да жгите, а мы-де начнем новое, – бывали этакие случаи, по смертоубийствам даже, где уж точно что кровь иногда вопиет на небо; а вы, слава богу, еще не душу человеческую загубили! И после прямо бы можно было написать, что действительно вами было представляемо свидетельство, но на имение существующее господина почтмейстера; а почему начальство таким образом распорядилось и подвергло вас тюремному заключению, – вы неизвестны и на обстоятельство это неоднократно жаловались как уголовных дел стряпчему, так и прокурору.

Князь соображал…

– Доверенности у меня нет от этого старого черта, – не поворотишь ее задним числом! – возразил он.

– Доверенности пускай и не будет; что вы беспокоитесь! – воскликнул Медиокритский. – Это их вина, что они вас, без доверия от залогодателя, допустили до торгов. Старого журнала комиссии у них нет. Я тогда, с ваших слов, пугнул этого секретаря. Он при мне его сжег, а после, сглупа да со страха, удавился. Нового они теперь поэтому составить не могут, а если б и составили, так не будет его скрепы, как человека мертвого; прямо на это обстоятельство и упереть можно будет, и накидать таких тут петель, что сам черт их не разберет, кто кого дерет… Пределы судебной власти мы тоже знаем. Коли ваше дело таким манером затемнить да запутать, так много-много, что оставят вас в подозрении, да и то еще можно будет обжаловать.

«Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П-е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами…».

«Утро. Большой кабинетъ. Передъ письменнымъ столомъ сидитъ Владимiръ Ивановичъ Вуландъ, плотный, черноволосый, съ щетинистыми бакенбардами мужчина. Онъ, съ мрачнымъ выраженiемъ въ глазахъ, какъ бы просматриваетъ разложенныя передъ нимъ бумаги. Напротивъ его, на диванѣ, сидитъ Вильгельмина Ѳедоровна (жена его), высокая, худая, белокурая нѣмка. Она, тоже съ недовольнымъ лицомъ, вяжетъ какое-то вязанье…».

«Нижеследующая сцена происходила в небольшом уездном городке Ж.. Аполлос Михайлыч Дилетаев, сидя в своей прекрасной и даже богато меблированной гостиной, говорил долго, и говорил с увлечением. Убедительные слова его были по преимуществу направлены на сидевшего против высокого, худого и косого господина, который ему возражал…».

Известный роман выдающегося писателя, посвященный русской общественной жизни 60-х годов XIX века, проникнутый идеями демократизма, добра и человечности. Произведение это получило высокую оценку Л.Н.Толстого.

«Зиму прошлого года я прожил в деревне, как говорится, в четырех стенах, в старом, мрачном доме, никого почти не видя, ничего не слыша, посреди усиленных кабинетных трудов, имея для своего развлечения одни только трехверстные поездки по непромятой дороге, и потому читатель может судить, с каким нетерпением встретил я весну…».

«Губернией управлял князь ***. Четверг был моим докладным днем. В один из них, на половине моего доклада, дежурный чиновник возвестил:– Помещик Шамаев!– Просите, – сказал князь…».

В девятнадцатый том собрания сочинений вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная М. Горьким в 1925–1926 годах. После первой публикации эта часть произведения, как и другие части, автором не редактировалась.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872–1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая».

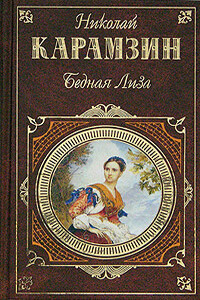

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) – писатель, историк и просветитель, создатель одного из наиболее значительных трудов в российской историографии – «История государства Российского» основоположник русского сентиментализма.В книгу вошли повести «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и «Сиерра-Морена».

Воспоминания написаны вскоре после кончины поэта Максимилиана Александровича Волошина (1877—1932), с которым Цветаева была знакома и дружна с конца 1910 года.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.