Тяжёлый танк Т-10 - [2]

В 1942 г. на базе специального конструкторского бюро СКБ-2 того же эвакуированного ЛКЗ создали Опытный танковый завод №100 – полностью самостоятельное предприятие, подчинённое непосредственно Ж. Котину, заместителю наркома танковой промышленности. Основной его задачей стала разработка проектов новых танков.

Специалисты танкового КБ, оставшиеся на ЧКЗ, занялись доработкой конструкций уже выпускавшихся машин, а также совершенствованием технологических процессов производства. Параллельно они по своей инициативе начали разработку собственных проектов новых танков.

Весной 1944 г. после снятия блокады Ленинграда на ещё полуразрушенном Кировском заводе было решено наладить производство самоходных артиллерийских установок ИСУ-152. Здесь же был организован филиал Опытного завода №100, куда стали постепенно возвращаться из эвакуации ленинградские конструкторы. Должность директора филиала занял Ж. Котин. Под его руководством развернулись работы над проектом нового хорошо вооружённого тяжёлого танка с мощной броней, получившего заводское обозначение «объект 260», а позднее – индекс ИС-7.

Высокий уровень защиты ИС-7 обеспечивался не только увеличением толщины броневых листов, но и за счёт значительного их наклона, а также применением дифференциального бронирования. Форма лобовой части корпуса была аналогична ИС-3 – «щучий нос» несколько сглаженных очертаний. Масса ИС-7 достигала 68 т. Поэтому для обеспечения достаточной подвижности требовалось повысить мощность силовой установки. Планировалось установить два дизеля В-11 или В-16 общей мощностью 1200 л.с., применив электрическую трансмиссию, аналогичную испытанной на опытном образце танка ИС-6 («объект 253»),

Однако до изготовления первого варианта ИС-7 в металле дело не дошло. Построили только его деревянный макет в натуральную величину и после устранения замечаний макетной комиссии в 1946 г. начали проектирование второго варианта. В том же году было принято решение о постройке двух опытных экземпляров. Ведущим конструктором машины назначили инженера Г. Ефимова, а общее руководство осуществлял А. Ермолаев.

Второй вариант «объекта 260» существенно отличался от принятого проекта.

Поскольку работы по созданию спарки двигателей В-16 не удалось выполнить в срок, на обеих опытных машинах установили дизель ТД-30, разработанный на базе авиационного двигателя АЧ-300. Для его охлаждения впервые на советских танках применили эжекционную систему. Вместо электрической трансмиссии пришлось поставить обычную механическую.

Нововведением в конструкции танка стала ходовая часть без поддерживающих роликов – верхняя ветвь гусеницы лежала непосредственно на опорных катках. Использование траков с резинометаллическим шарниром значительно увеличило износоустойчивость гусеницы и уменьшило шум при движении танка.

Первый экземпляр опытной машины вооружили 130-мм орудием С-26. Заряжание его было раздельно-гильзовым, масса снаряда составляла 33 кг. Поэтому для повышения скорострельности и облегчения работы экипажа установили механизм заряжания с пневмоприводом, разработанным совместно с НИИ артиллерийского вооружения.

Танк также вооружался двумя 14,5-мм пулемётами КПВ-44 и двумя 7,62-мм пулемётами ДТ. Однако в ходе разработки «ассортимент» оружия расширили. На башне смонтировали крупнокалиберный КПВ-44, отведя ему роль зенитного, два 7,62-мм пулемёта РП-46 спарили с орудием, два таких же боковых – поставили с обеих сторон корпуса на надгусеничных полках, ещё два РП-46 со следящим приводом разместили на турельной установке в корме башни.

Экипаж танка состоял из пяти человек, причём четверых из них разместили в башне: командира – справа от орудия, наводчика – слева и двух заряжающих – сзади; они же управляли и пулемётами.

Деревянный макет первого варианта танка ИС-7 в натуральную величину, выполненный для проверки компоновочных решений

Опытный экземпляр танка ИС-7, хранящийся в музее в Кубинке

Первый экземпляр опытной машины был готов 8 сентября, второй – 25 декабря 1946 г. На ходовых испытаниях они показали поразительную для такой машины скорость – 60 км/ч, средняя скорость по булыжной дороге составила 32 км/ч. Ни один из тяжёлых танков того времени не мог похвастаться такими скоростными характеристиками.

В течение всего 1947 г. параллельно с длительными испытаниями двух первых опытных ИС-7 велась работа по созданию его следующего – улучшенного – варианта. Так, усилили бронирование корпуса и башни после обстрела 88-мм, 122-мм и 128-мм снарядами на полигоне НИИБТ их образцов, изготовленных на Ижорском заводе. Толщину лобовых и верхних бортовых листов увеличили до 150 мм, поставив их под вертикальными углами наклона 50° – 52°, кормовых – до 70 мм при 55° наклона. Башне придали менее уязвимую форму – она стала более округлой; толщину её лобовой части довели до 240 – 350 мм при угле наклона 45° – 0°, боковых листов – до 185 – 240 мм при углах 30° – 45°. Такую броню, да ещё установленную под большими углами, не могли пробить самые крупные из существовавших в то время 128-мм и 130-мм бронебойных калиберных снарядов (БКС).

Уважаемые читатели!Журнал «Морская коллекция» впервые знакомит вас с японским авианосцем — первым тяжелым авианосцем Императорского флота Японии Akagi, спущенным на воду 22 апреля 1925 года и вошедшим в строй в августе 1927 года.До 1934 года авианосец активно участвовал в маневрах, учениях и парадах МСЯпонии, после чего корабль был отправлен на модернизацию, которая продлилась до 31 августа 1938 года. Переделанный корабль, получивший возможность брать на борт истребители А5М4, пикирующие бомбардировщики D1A2 и бомбардировщики-торпедоносцы B4Y1 (всего 91 самолет), в январе того же года отправился к берегам Китая, где его авиация до февраля 1939 года принимала участие в боевых действиях по захвату этой страны, начатых Японией в 1937 году.В апреле 1941 года на Akagi самолеты авиагруппы заменили новейшими моделями — истребителями А6М2, бомбардировщиками D3A1 и торпедоносцами-бомбардировщиками B5N2, а экипаж приступил к освоению новой техники.

…созданием подводных авианосцев занимались флоты многих стран мира, однако наибольших успехов добились корабелы Америки, Великобритании, Франции и Японии. Но если американцы, французы и англичане сумели сделать лишь единичные авианесущие субмарины, то Японии, островному государству, удалось создать несколько серий подводных авианосцев, с помощью которых ей удалось немыслимое — осуществить в августе 1942 года бомбардировку территории Соединенных Штатов Америки…Рассказ о японских подводных авианосцах и их авиационном вооружении — в этом выпуске журнала.

Перед вами — очередной выпуск журнала «Морская коллекция», который познакомит вас с монографией, посвященной одному из самых загадочных кораблей Третьего рейха — авианосцу Graf Zeppelin. Работы по проектированию авианосца начались в Германии в конце 1933 — начале 1934 года. Однако отсутствие опыта в постройке авианесущих кораблей побудило немцев обратиться за помощью к своему дальневосточному союзнику — Японии. Специалисты в области авиации и кораблестроения пробыли в Японии с сентября по декабрь 1935 года; результатом поездки стал достаточно удачный проект авианосца, в соответствии с которым в декабре 1936 года на верфи в городе Киле был заложен «Авианосец А», при спуске на воду получивший название Graf Zeppelin…

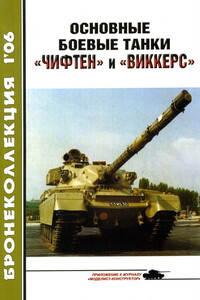

Подход к проектированию британского основного боевого танка резко отличался от такового в других странах Европы. Конец 1950-х гг. совпал по времени со всеобщим увлечением ракетным оружием. Считалось, что от ракеты не защитит никакая броня, а значит приоритет следует отдать скоростным качествам в ущерб защищенности. По такому пути пошли танкостроители с континента. Англичане, как и положено консерваторам, справедливо полагали, что появление ракет вовсе не отменяет обычную ствольную артиллерию и мины. На британцев большое впечатление произвел опыт, полученный при использовании танков «Центурион» в Корее, когда толстая броня не раз спасала танкистам жизнь.

Практически одновременно с началом проектирования тяжелого танка Т-35 в СССР началась разработка на его базе тяжелых самоходно-артиллерийских установок. Шасси тяжелого танка было привлекательным для размещения на нем артиллерийских систем большой и особой мощности.Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

Без преувеличения можно утверждать, что тяжелый танк ИС-2 ведет свою родословную от танков КВ-1 и КВ-13: первый танк достаточно хорошо известен; о втором до настоящего времени можно было почерпнуть сведения, порой противоречивые, лишь из двух-трех изданий, посвященных истории СКБ-2 Кировского завода. Поэтому необходимо рассказать об этой боевой машине поподробнее.КВ-13 (объект 233) стал первой крупной самостоятельной работой Опытного танкового завода, созданного в марте 1942 года в Челябинске на базе СКБ-2, Ведущим конструктором проекта был назначен Н.

Книги завершает цикл исследований автора, опубликованных в Издательстве Казанского университета по македонской тематике. «История античной Македонии», часть 1, 1960; часть II. 1963; «Восточная политика Александра Македонского». 1976. На базе комплексного изучения источников и литературы вопроса рассматривается процесс распада конгломератных государств древности, анализируется развитие социальных, военно-политических и экономических противоречий переходной эпохи обновления эллинистических государств, на конкретном материале показывается бесперспективность осуществления идеи мирового господства. Книга написана в яркой образной форме, снабжена иллюстрациями.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Первая мировая война, «пракатастрофа» XX века, получила свое продолжение в чреде революций, гражданских войн и кровавых пограничных конфликтов, которые утихли лишь в 1920-х годах. Происходило это не только в России, в Восточной и Центральной Европе, но также в Ирландии, Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эти практически забытые сражения стоили жизни миллионам. «Война во время мира» и является предметом сборника. Большое место в нем отводится Гражданской войне в России и ее воздействию на другие регионы. Эйфория революции или страх большевизма, борьба за территории и границы или обманутые ожидания от наступившего мира — все это подвигало массы недовольных к участию в военизированных формированиях, приводя к радикализации политической культуры и огрубению общественной жизни.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

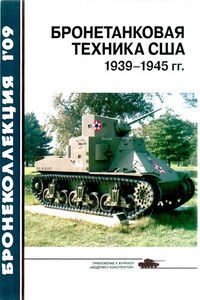

В 1892 г. в США был принят закон о военной помощи другим странам. Согласно этому закону, военный министр имел право, «когда по его усмотрению это будет в интересах государства, .. сдавать в аренду на срок не более пяти лет собственность армии, если в ней не нуждается страна». На основании этого положения, спустя полвека, 11 марта 1941 г. президент Ф. Рузвельт подписал новый закон, известный под названием «Билль о ленд-лизе». Теперь уже сам президент единолично мог передавать боевую технику и вооружение, стратегические материалы, военную информацию в распоряжение правительств других государств, оборона которых объявлялась жизненно необходимой для безопасности Соединённых Штатов. Приложение к журналу «МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР».

Какие принципы были положены в программу автомобилизации немецкой армии? Во-первых, унификация. Считалось, что наличие в армии более сотни марок и моделей автомобилей чрезвычайно затрудняет работу германских авторемонтников и снабженцев. Впрочем, у англичан или французов типов машин было не меньше, чем у немцев. Несмотря на разнообразие типов, в Германии сумели унифицировать свой автопарк. Например, трёхосные Mercedes-Benz G3a, Bussing-NAG G31 и Magirus-Deutz М206 — автомобили разные. Но они имели больше половины взаимозаменяемых частей. Во-вторых, немцы ввели четкое деление автопарка по грузоподъёмности.

Как и в Великобритании и США, толчком к активизации работ по созданию новых образцов бронетанковой техники стал приход к власти в Германии нацистов и провозглашённый ими курс на милитаризацию страны. Жизнь заставила французских военных заняться моторизацией армии. Крупнейшие французские фирмы, в свою очередь, занялись разработкой новых образцов бронетанковой техники. Особенностью этого процесса во Франции являлось наличие двух родов войск сухопутных сил: пехоты и кавалерии. Они могли самостоятельно заказывать промышленности боевую технику для собственных нужд и создавать организационно-штатную структуру тех или иных соединений.

«Шерман» М4. Самый удачный средний танк США армии США ведет свое начало с времен Первой мировой войны. 26 января 1918 г. началось формирование американского Танкового корпуса, организационно состоявшего из двух частей: танкового корпуса в составе Американских экспедиционных сил в Европе и так называемой Танковой службы Национальной армии (Tank Service National Army), вскоре переименованной в корпус. Таким образом, в 1918 г. США располагали двумя танковыми корпусами — один дислоцировался во Франции и Великобритании, другой — на территории США.