Тропик любви - [39]

Бывают другие дни, когда на меня, похоже, находит стих самопоучения, не могу назвать это иначе. Тогда я учу себя искусству видеть все новыми глазами. У меня может быть период, когда я занимаюсь живописью или готовлюсь заняться ею. (Эти периоды все равно что болезнь.) Я устраиваюсь на тропе к дому Ангуло лицом к гигантской ковбойской шляпе над Toppe-Каньоном, по бокам у меня мои собаки — они тоже посещают со мной эту школу — и смотрю, и смотрю, и смотрю на узкие листья травы, глубокую тень у подножия холма, на оленя, стоящего неподвижно, величиной не больше пятнышка, или перевожу взгляд на кипень кружев, которыми море украшает скалу, или на белый пояс пены, сжимающий бока «диплодоков»,[114] как я иногда называю наполовину погруженные в воду, звероподобные горы, поднимающиеся с океанского дна, чтобы погреться на солнце. Линда Сарджент совершенно права, говоря, что хребет Санта-Лусиа похож на гермафродита. По форме и очертаниям эти холмы и отроги женственны, по мощи и энергичности — мужественны. Они выглядят очень древними, особенно в свете раннего утра, и все же это, как мы знаем, молодые образования. К счастью, они испытали только воздействие животных, но не человека. И в еще большей степени — ветров и дождей, солнца и луны. Человек только недавно открыл их, и лишь поэтому, быть может, они сохранили свой древний облик.

Вскоре после восхода солнца, когда туман скрывает шоссе внизу, мое ожидание вознаграждается зрелищем, какое редко можно увидеть. Я смотрю вдоль берега в сторону Нипента, моего первого места жительства в Биг-Суре (тогда там стояла единственная бревенчатая хижина), и солнце, вставая за спиной, отбрасывает мою огромную тень на радужный туман внизу. Я простираю руки, как в молитве, их размах недоступен никакому богу, и в медлительно плывущем тумане летит вокруг моей головы нимб, сияющий нимб, каким мог бы гордиться сам Будда. Говорят, в Гималаях, когда случается подобное явление, верный последователь Будды бросается со скалы — «в объятия Будды».

Но, как и призрачный, неуловимый туман, я тоже плыву медлительно. Как это прекрасно — плыть вот так! Все, что я тщательно примечал, старался запомнить, все мои наблюдения улетучиваются, когда я покидаю место, где предавался созерцанию, и неторопливо возвращаюсь домой. Улетучиваются, но не исчезают совсем. Их дух остается, сохраняется в тебе неведомо где, и когда они тебе понадобятся, то они явятся, как вышколенные слуги. Если у меня не выходит волна — такой, какою предстала мне в тот миг, когда я «вдруг увидел», я хотя бы смогу схватить волнистость волны, что чуть ли не еще лучше. Даже если забуду форму определенных листьев, я хотя бы вспомню их зубчики.

Что сводит с ума, так это невозможность уловить тот свет, коим пронизан мир природы. Свет — это единственное, что мы не можем покорить, повторить, подделать. Даже Ван Эйк,[115] Вермеер,[116] Ван Гог смогли дать лишь бледную иллюзию того волшебного сияния. Помню волну восторга, захлестнувшую меня, когда я впервые увидел в Гентском соборе «Мистического агнца» Ван Эйка. Мне кажется, я не видел ничего более близкого божественному свету Природы. Это, конечно, был свет, идущий изнутри — священный свет, трансцендентный[117] свет. Художник добился такого эффекта при помощи некоего приема, блистательнейшего, искуснейшего приема, который, если мы постигнем его, если прочувствуем, — а как может быть иначе? — способен приблизить нас к тому негасимому свету, который ярче всех солнц невыразимо бескрайней Вселенной, в которой мы утонули.

Хочу на минуту вернуться к Таше Доунер. Всякий раз, как я прихожу в отчаяние, будучи не в силах изобразить то, что вижу или чувствую, я неизменно вспоминаю Ташу. Когда речь заходит о лошади, например, Таша может начать с головы или с хвоста — для нее это все равно — и всегда получается лошадь. То же самое, если она берется за дерево. Начнет ли она с листьев и веток или со ствола, всегда выходит дерево, а не метелка для смахивания пыли и не букет из фольги. Если начинает от левого края, то спокойно ведет кисточку или карандаш поперек листа к правому краю. Или наоборот. Если начинает с середины, рисуя, допустим, дом, то сперва изобразит все двери, окна, трубу и крышу, ступеньки крыльца тоже, а уж потом принимается обустраивать участок, на котором стоит дом. Небо чаще всего рисуется в последнюю очередь, если остается место для неба. А если и не остается, что за важность? Не всегда же нам нужно небо, разве не так? Главное, что между ее мыслями и очень занятыми пальчиками нет разрыва, одно является продолжением другого. Она последовательно движется к конечной цели, плотно заполняя каждый дюйм листа бумаги, и тем не менее в рисунке много воздуха, много аромата, можно дышать, можно наслаждаться. На стенах ее комнаты — множество рисунков цветными мелками, и среди них такие композиции, которые я предпочитаю, как я уже говорил, любой работе Пикассо — и даже Пауля Клее, что еще важней. Каждый раз, бывая у Доунеров, я с благоговением подхожу к ее рисункам и снова внимательно их разглядываю. И всякий раз обнаруживаю в них что-то новое.

«Тропик Рака» — первый роман трилогии Генри Миллера, включающей также романы «Тропик Козерога» и «Черная весна».«Тропик Рака» впервые был опубликован в Париже в 1934 году. И сразу же вызвал немалый интерес (несмотря на ничтожный тираж). «Едва ли существуют две другие книги, — писал позднее Георгий Адамович, — о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера „Тропик Рака“ и „Тропик Козерога“».К сожалению, людей, которым роман нравился, было куда больше, чем тех, кто решался об этом заявить вслух, из-за постоянных обвинений романа в растлении нравов читателей.

Генри Миллер – виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. Скандальную славу принесла ему «Парижская трилогия» – «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козерога»; эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, преодолевая судебные запреты и цензурные рогатки. Следующим по масштабности сочинением Миллера явилась трилогия «Распятие розы» («Роза распятия»), начатая романом «Сексус» и продолженная «Плексусом».

Генри Миллер – классик американской литературыXX столетия. Автор трилогии – «Тропик Рака» (1931), «Черная весна» (1938), «Тропик Козерога» (1938), – запрещенной в США за безнравственность. Запрет был снят только в 1961 году. Произведения Генри Миллера переведены на многие языки, признаны бестселлерами у широкого читателя и занимают престижное место в литературном мире.«Сексус», «Нексус», «Плексус» – это вторая из «великих и ужасных» трилогий Генри Миллера. Некогда эти книги шокировали. Потрясали основы основ морали и нравственности.

Секс. Смерть. Искусство...Отношения между людьми, захлебывающимися в сюрреализме непонимания. Отчаяние нецензурной лексики, пытающейся выразить боль и остроту бытия.«Нексус» — такой, каков он есть!

«Тропик Козерога». Величайшая и скандальнейшая книга в творческом наследии Генри Миллера. Своеобразный «модернистский сиквел» легендарного «Тропика Рака» — и одновременно вполне самостоятельное произведение, отмеченное не только мощью, но и зрелостью таланта «позднего» Миллера. Роман, который читать нелегко — однако бесконечно интересно!

«Черная весна» написана в 1930-е годы в Париже и вместе с романами «Тропик Рака» и «Тропик Козерога» составляет своеобразную автобиографическую трилогию. Роман был запрещен в США за «безнравственность», и только в 1961 г. Верховный суд снял запрет. Ныне «Черная весна» по праву считается классикой мировой литературы.

Герои книги – рядовые горожане: студенты, офисные работники, домохозяйки, школьники и городские сумасшедшие. Среди них встречаются представители потайных, ирреальных сил: участники тайных орденов, ясновидящие, ангелы, призраки, Василий Блаженный собственной персоной. Герои проходят путь от депрессии и урбанистической фрустрации к преодолению зла и принятию божественного начала в себе и окружающем мире. В оформлении обложки использована картина Аристарха Лентулова, Москва, 1913 год.

Повесть, написанная одним из "отцов-основателей" рок-группы "Аквариум" литератором Анатолием "Джорджем" Гуницким. В тексте присутствуют присущие этому автору элементы абсурда, что роднит данное сочинение с литературой ОБЭРИУтов.

Это и роман о специфической области банковского дела, и роман о любви, и роман о России и русских, и роман о разведке и старых разведчиках, роман о преступлениях, и роман, в котором герои вовсю рассматривают и обсуждают устройство мира, его прошлое, настоящее и будущее… И, конечно, это роман о профессионалах, на которых тихо, незаметно и ежедневно держится этот самый мир…

Это и роман о специфической области банковского дела, и роман о любви, и роман о России и русских, и роман о разведке и старых разведчиках, роман о преступлениях, и роман, в котором герои вовсю рассматривают и обсуждают устройство мира, его прошлое, настоящее и будущее… И, конечно, это роман о профессионалах, на которых тихо, незаметно и ежедневно держится этот самый мир…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Все мы рано или поздно встаем перед выбором. Кто-то боится серьезных решений, а кто-то бесстрашно шагает в будущее… Здесь вы найдете не одну историю о людях, которые смело сделали выбор. Это уникальный сборник произведений, заставляющих задуматься о простых вещах и найти ответы на самые важные вопросы жизни.

Имя Сергея Юрского прочно вошло в историю русской культуры XX века. Актер мирового уровня, самобытный режиссер, неподражаемый декламатор, талантливый писатель, он одним из немногих сумел запечатлеть свою эпоху в емком, энергичном повествовании. Книга «Игра в жизнь» – это не мемуары известного артиста. Это рассказ о XX веке и собственной судьбе, о семье и искусстве, разочаровании и надежде, границах между государствами и людьми, славе и бескорыстии. В этой документальной повести действуют многие известные персонажи, среди которых Г. Товстоногов, Ф. Раневская, О. Басилашвили, Е. Копелян, М. Данилов, А. Солженицын, а также разворачиваются исторические события, очевидцем которых был сам автор.

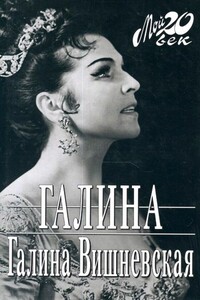

Книга воспоминаний великой певицы — яркий и эмоциональный рассказ о том, как ленинградская девочка, едва не погибшая от голода в блокаду, стала примадонной Большого театра; о встречах с Д. Д. Шостаковичем и Б. Бриттеном, Б. А. Покровским и А. Ш. Мелик-Пашаевым, С. Я. Лемешевым и И. С. Козловским, А. И. Солженицыным и А. Д. Сахаровым, Н. А. Булганиным и Е. А. Фурцевой; о триумфах и закулисных интригах; о высоком искусстве и жизненном предательстве. «Эту книга я должна была написать, — говорит певица. — В ней было мое спасение.

Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.

Агата Кристи — непревзойденный мастер детективного жанра, \"королева детектива\". Мы почти совсем ничего не знаем об этой женщине, о ее личной жизни, любви, страданиях, мечтах. Как удалось скромной англичанке, не связанной ни криминалом, ни с полицией, стать автором десятков произведений, в которых описаны самые изощренные преступления и не менее изощренные методы сыска? Откуда брались сюжеты ее повестей, пьес и рассказов, каждый из которых — шедевр детективного жанра? Эти загадки раскрываются в \"Автобиографии\" Агаты Кристи.