Троцкий - [190]

Но даже в этом случае вера Троцкого в то, что однажды все ужасы сталинизма покажутся просто «эпизодическим рецидивом», все еще может возмущать современную чувствительность. Он применял великий исторический масштаб к событиям и своей собственной судьбе: «Когда встает вопрос глубочайших перемен в экономической и культурной системах, двадцать пять лет для истории весят меньше, чем один час в человеческой жизни». (Его склонность рассматривать вещи в долгой исторической перспективе не притупляла его восприимчивость к несправедливостям и жестокостям его времени — напротив, она заостряла это восприятие. Он так страстно осуждал сталинские извращения социализма, потому что сам никогда не терял из виду перспективу истинно гуманного социалистического будущего.) Измеряемый его историческим масштабом прогресс, который советское общество проделало со дня своего возникновения, — всего лишь скромное, даже слишком скромное начало. И все же даже это начало оправдывает революцию и его фундаментальный оптимизм в ее отношении и снимает плотную завесу разочарования и отчаяния.

Гигантская жизнь Троцкого и работа — важнейший элемент в опыте русской революции и, фактически, в структуре современной цивилизации. Уникальность его судьбы и экстраординарные моральные и эстетические качества его усилий говорят сами за себя и свидетельствуют о его значимости. Не может быть так, это противоречит всякому историческому смыслу, что такая высокая интеллектуальная энергия, такая поразительная активность и такая благородная жертвенность не оставили следа. Это материал, на котором строятся самые возвышенные и воодушевляющие легенды — только легенда о Троцком соткана из зарегистрированных фактов и устанавливаемой истины. Тут никакие мифы не парят над реальностью; сама реальность возвышается на высоту мифа.

Настолько богатой и прекрасной была карьера Троцкого, что любой ее части или доли было бы достаточно, чтобы заполнить жизнь какой-нибудь выдающейся исторической личности. Если бы он умер в возрасте тридцати — тридцати пяти лет, где-нибудь до 1917 года, он бы занял место в одном ряду с такими русскими мыслителями и революционерами, как Белинский, Герцен и Бакунин, как их марксистский потомок и равный им. Если бы его жизнь подошла к концу в 1921 году или позже, примерно когда умер Ленин, его бы помнили как руководителя Октября, как основателя Красной армии и ее военачальника в Гражданскую войну, как члена Коммунистического интернационала, который обращался к рабочим мира с мощью и блеском Маркса и в тонах, которые не были слышны со времен «Коммунистического манифеста». (Понадобятся десятилетия сталинских фальсификаций и лжи, чтобы очернить и стереть этот его образ из памяти двух поколений.) Идеи, которые он проповедовал, и работа, которую он вел как руководитель оппозиции между 1923-м и 1929 годами, составляют основу самой важной и драматической главы в анналах большевизма и коммунизма. Он выступил как главное действующее лицо в величайшем идеологическом споре столетия, как интеллектуальный инициатор индустриализации и плановой экономики и, наконец, как рупор всех тех членов большевистской партии, кто сопротивлялся приходу сталинизма. Даже если б он не прожил далее 1927 года, он бы оставил после себя наследие в виде идей, которые нельзя уничтожить или осудить на долгое забвение, наследие, ради которого многие из его сторонников вставали перед расстрельными командами с его именем на устах, наследие, которому время добавляет значимость и вес и к которому новое советское поколение на ощупь находит свой путь.

Поверх всего этого располагаются его идеи, литературные труды, сражения и блуждания, о которых рассказано в этом томе. Мы критически рассмотрели его фиаско, заблуждения и просчеты: его провал с 4-м Интернационалом, его ошибки в отношении перспектив революции на Западе, его невнятности в вопросе о реформе и революции в СССР и противоречия «нового троцкизма» его последних лет. Мы также изучили те его кампании, которые сейчас полностью и необратимо подтверждены: его изумительно дальновидные, хотя и тщетные усилия разбудить германских рабочих, международное левое движение и Советский Союз перед лицом смертельной опасности прихода Гитлера к власти; его непрерывная критика сталинских злоупотреблений властью, не менее чем ведения экономических процессов, особенно коллективизации; и его финальная титаническая борьба против великих репрессий. Даже эпигоны сталинизма, которые все еще делают все, что могут, чтобы держать призрак Троцкого под контролем, косвенно признают, что по всем этим гигантским проблемам он был прав — все, что они смогли сделать после многих лет, это повторить в несравнимо меньшем масштабе протесты Троцкого, обвинения и критику Сталина.

Надо опять подчеркнуть, что до самого конца сила и слабость Троцкого в равной мере коренились в классическом марксизме. Его поражения подчеркивали затруднения, которыми был окружен классический марксизм как доктрина и движение, — расхождение и разрыв между марксистским видением революционного развития и действительным курсом классовой борьбы и революции.

Троцкий был не просто главным врагом Сталина – он был настоящим Сатаной советской эпохи! Его имя старались не называть всуе, а слово «троцкист» из обозначения политических убеждений превратилось в оскорбление.Но что на самом деле думал живой, а не карикатурный Троцкий о Сталине? Какие оценки давали Советскому Союзу настоящие троцкисты? И какие прогнозы Троцкого продолжают сбываться?

В "Незавершенной революции" И. Дойчер анализирует важнейшие вехи русской революции, отвечая на два основополагающих вопроса: оправдала ли русская революция возлагавшиеся на нее надежды и каково ее значение для современности? Для всех интересующихся зарубежной и отечественной историей.Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы» / Дойчер И. Незавершенная революция;Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы». – М., «Интер-Версо», 1991. – 272 с.

Взгляд старого троцкиста на классические антиутопии... Евгений Замятин «Мы», Олдос Хаксли «Дивный новый мир», Джорджа Оруэлл «1984», предупреждающие об угрозе тоталитаризма.

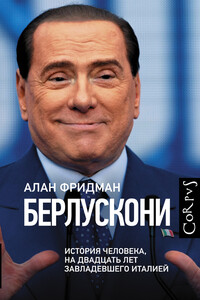

Алан Фридман рассказывает историю жизни миллиардера, магната, политика, который двадцать лет практически руководил Италией. Собирая материал для биографии Берлускони, Фридман полтора года тесно общался со своим героем, сделал серию видеоинтервью. О чем-то Берлускони умалчивает, что-то пытается представить в более выгодном для себя свете, однако факты часто говорят сами за себя. Начинал певцом на круизных лайнерах, стал риелтором, потом медиамагнатом, а затем человеком, двадцать лет определявшим политику Италии.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.