Триумф и трагедия Стефана Цвейга - [3]

И еще одна русская параллель, на которую в свое время указал известный советский литературовед Б. Сучков: жизнь офицерской среды в глухом гарнизоне у Куприна и Стефана Цвейга, поручик Ромашов и лейтенант Гофмиллер, «Поединок» и «Нетерпение сердца».

В самом деле, лейтенант Гофмиллер — это, конечно, австрийская ипостась Ромашова. Человек слабый, безвольный, нерешительный, он хоть и не лишен доброй искры в душе, но окружающие условия не дают ее реализовать, и он послушно следует принятому в захолустной офицерской среде времяпрепровождению: кутежам, картам, разврату, чтобы хоть как-то забыться, вырваться из плена постылой, казенной службы. То есть ведет существование достаточно тусклое и обыденное. Как вдруг лейтенант попадает в дом местного богача фон Кекешфальва, где знакомится с его дочерью Эдит. Цвейг умело показывает сложную гамму чувств, их нарастание и «диалектику»: поначалу Гофмиллеру просто льстит, что он принят в столь блестящем доме, он страстно желал бы в нем закрепиться, но досадная оплошность, кажется, рушит его надежды. Потом просыпается что-то вроде теплых дружеских чувств к физически ущербной бедняжке; сочувствие красавчика лейтенанта к Эдит пробуждает в ней сильное ответное чувство, которое и притягивает и отпугивает Гофмиллера. Постепенно он настолько запутывается в своих переживаниях, что готов идти под венец, чтобы прекратить длящуюся муку и сделать окончательный шаг, но в решительный момент бежит от невесты, чем обрекает ее на гибель.

«Мы в ответе за тех, кого приручаем», — так в «Маленьком принце» сформулировал кредо действенного гуманизма Антуан де Сент-Экзюпери. Именно чувства ответственности за свои действия и поступки, чувства долга перед собой, то есть совестью своей, и ближними — теми, кого он «приручает», и не хватает Гофмиллеру. Другой персонаж романа, доктор, противоположность Гофмиллеру, его антипод. Он «приручил» когда-то слепую женщину и теперь трогательно и неусыпно заботится о ней, стремясь в личных своих отношениях служить высокому, хоть и тернистому предназначению — врачеванию, исцелению людей, облегчению их страданий. За его словами — прожитая им самим и передуманная жизнь, это и придает им особую убедительность: «…Есть два рода сострадания, — отмечает Цвейг в эпиграфе. — Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья… Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости…»

У Гофмиллера как раз такое «нетерпеливое» сердце, его хватает лишь на эгоистическое сострадание, простирающееся до определенных границ, на страже которых зорко стоят собственные интересы и удовольствия. В этом он — истинно сын австрийской литературной традиции, не раз дававшей портрет типичного «господина Карла» слабодушного, безвольно-созерцательного человека, становящегося рано или поздно игрушкой обстоятельств. Стефан Цвейг внес в разработку этого национального характера свою лепту — и в многочисленных новеллах и в единственном своем романе.

Сосредоточившись на, казалось бы, камерных переживаниях и оттенках чувств героя и героини, Цвейг тем не менее не оставляет без внимания и «большую», общую, социальную жизнь изображаемого им периода австрийской, истории. Конечно, картина социальной жизни в романе лишена универсальности, многое в ней (например, положение народных масс) даже и не намечено, но по достаточно убедительным фрагментам нетрудно восстановить и общий объективный смысл этой картины и тот приговор, который выносит ей писатель. С первых и до последних страниц книги читателя не покидает ощущение обреченности запечатленного в ней мира, в котором все фальшиво: и чувства, и мораль, и духовные, и даже материальные ценности. Тот же богач, аристократ и сноб фон Кекешфальва оказывается никакой не «фон», а обыкновенный ушлый прощелыга, начавший карьеру с мелкой лавочки, каких в ту пору были сотни в еврейских местечках по обе стороны Прикарпатья, и ловкими махинациями сколотивший себе солидный капитал, который, среди прочего, принес ему и фальшивый титул.

Осознав обреченность старого, вскормившего его мира, Стефан Цвейг поведал о нем со свойственной ему искренностью. Но готовности активно участвовать в переделке мира он в себе не обнаружил; тот новый мир, перспективы которого открывал перед ним, например, Максим Горький, казался ему утопией — заманчивой, но несбыточной. В этом, конечно, ограниченность Стефана Цвейга и как мыслителя и как художника.

Для нас существеннее, однако, его достоинства — гуманизм, неиссякаемая вера в добрые начала человека, честное служение своему призванию, которые обеспечили ему заметное место среди крупнейших прогрессивных писателей Запада нашего века от Роллана до Шоу, которые давно снискали ему уважение и симпатию выдающихся мастеров советской культуры и миллионов читателей. Первым, кто заметил и оценил талант Стефана Цвейга, был Максим Горький. «Очень рекомендую Вам изданную „Временем“ книжку Стефана Цвейга, — писал он Федину, — „Смятение чувств“, — замечательная вещь! Прочитайте. Этот писатель растет богатырски и способен дать великолепнейшие вещи»

Сборник эссе, интервью, выступлений, писем и бесед с литераторами одного из самых читаемых современных американских писателей. Каждая книга Филипа Рота (1933-2018) в его долгой – с 1959 по 2010 год – писательской карьере не оставляла равнодушными ни читателей, ни критиков и почти неизменно отмечалась литературными наградами. В 2012 году Филип Рот отошел от сочинительства. В 2017 году он выпустил собственноручно составленный сборник публицистики, написанной за полвека с лишним – с I960 по 2014 год. Книга стала последним прижизненным изданием автора, его творческим завещанием и итогом размышлений о литературе и литературном труде.

Проблемой номер один для всех без исключения бывших республик СССР было преодоление последствий тоталитарного режима. И выбор формы правления, сделанный новыми независимыми государствами, в известной степени можно рассматривать как показатель готовности страны к расставанию с тоталитаризмом. Книга представляет собой совокупность «картинок некоторых реформ» в ряде республик бывшего СССР, где дается, в первую очередь, описание институциональных реформ судебной системы в переходный период. Выбор стран был обусловлен в том числе и наличием в высшей степени интересных материалов в виде страновых докладов и ответов респондентов на вопросы о судебных системах соответствующих государств, полученных от экспертов из Украины, Латвии, Болгарии и Польши в рамках реализации одного из проектов фонда ИНДЕМ.

Вопреки сложившимся представлениям, гласность и свободная полемика в отечественной истории последних двух столетий встречаются чаще, чем публичная немота, репрессии или пропаганда. Более того, гласность и публичность не раз становились триггерами серьезных реформ сверху. В то же время оптимистические ожидания от расширения сферы открытой общественной дискуссии чаще всего не оправдывались. Справедлив ли в таком случае вывод, что ставка на гласность в России обречена на поражение? Задача авторов книги – с опорой на теорию публичной сферы и публичности (Хабермас, Арендт, Фрейзер, Хархордин, Юрчак и др.) показать, как часто и по-разному в течение 200 лет в России сочетались гласность, глухота к политической речи и репрессии.

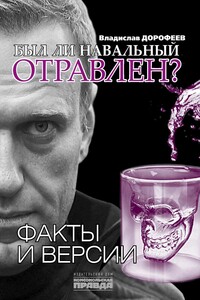

В рамках журналистского расследования разбираемся, что произошло с Алексеем Навальным в Сибири 20–22 августа 2020 года. Потому что там началась его 18-дневная кома, там ответы на все вопросы. В книге по часам расписана хроника спасения пациента А. А. Навального в омской больнице. Назван настоящий диагноз. Приведена формула вещества, найденного на теле пациента. Проанализирован политический диагноз отравления. Представлены свидетельства лечащих врачей о том, что к концу вторых суток лечения Навальный подавал признаки выхода из комы, но ему не дали прийти в сознание в России, вывезли в Германию, где его продержали еще больше двух недель в состоянии искусственной комы.

К сожалению не всем членам декабристоведческого сообщества удается достойно переходить из административного рабства в царство научной свободы. Вступая в полемику, люди подобные О.В. Эдельман ведут себя, как римские рабы в дни сатурналий (праздник, во время которого рабам было «все дозволено»). Подменяя критику идей площадной бранью, научные холопы отождествляют борьбу «по гамбургскому счету» с боями без правил.