Тридцать три урода - [7]

Подобное рассуждение героя рассказа «Помогите Вы!» отсылает нас к Достоевскому, его «Запискам из подполья». Ведь «Помогите Вы!» — это те же «Записки», вплоть до едва ли не текстуальных совпадений (когда речь заходит о скуке всеобщего умиротворения и благополучия, об анархическом своеволии человека, его всепоглощающей страсти к разрушению). Кроме того, внутренний диалог героя-гордеца, героя-безбожника со своим оппонентом — женщиной, не приемлющей убийства, молящей о гармонии мира, — как бы дублирует диалоги-споры Раскольникова и Сонечки Мармеладовой. Как и у Достоевского у Зиновьевой-Аннибал, «прогресс», «всеобщее счастье» вытравливают в человеке все живое, формируют то «среднее» и «удобное», что обычно и служит фундаментом любого социального устройства, основанного на подавлении личности. А это «усреднение», в свою очередь, заставляет человечество жаждать свободы, свободы любой ценой — даже, по определению Зиновьевой-Аннибал, ценой высвобождения «кладбища» и «зла» — т. е. на путях безбожия и аморализма.

Тень Раскольникова буквально витает над головой и другого героя — безумца, томящегося в тюрьме (или в сумасшедшем доме), из рассказа «За решетку». Он, как и петербургский студент, мучается вопросом о «праве на кровь». Им меч возмездия был обращен против человека ничтожного, отъявленного негодяя. Есть ли оправдание убийству, совершенному «по справедливости»? Может ли ненависть быть созидательной? Каким должен быть закон человеческого общежития — законом любви или законом ненависти, законом всепрощения или законом мести? Ведь не случайно возникает в рассказе имя Каина, но не Каина-убийцы, Каина-предателя, а Каина-мстителя[45].

С Достоевским Зиновьеву-Аннибал сближает и мысль о свободе, той последней, невообразимой свободе духа, к которой всегда будет устремлен человек, и о том «великом хаосе свободы», в который ввергается мир, лишенный Божеских установлений, и человек, не совладавший с волей и не справившийся со свободой выбора. Она отвергает декадентский релятивизм — равнодушие к этической проблематике — и проклинает как раз тот единственный путь, который открывается личности после совершения убийства, после того, как она встала на «сторону зла». Сумасшествие героя рассказа «За решетку» предопределено той «свободой ненависти», в которую он погрузился с упоением и сладострастием. И смерть, становящаяся в таком случае немыслимо желанной, единственно возможной избавительницей от мук, все не приходит и не приходит… И наступает с ужасающей неотвратимостью снова и снова «еще который-то там день», «еще другой день» и «еще день»… и так до наступления невозможного мартобря…[46]Мир закономерно разрушается в сознании безумного.

Но его не удается собрать, ощутить целостно и героине «Электричества», правда, по другой причине. Здесь иное. Не мир рассыпается на кусочки, а душа растворяется в мире, растворяется в ощущениях и сопричастности всему живому и страждущему. Она расстается с телом и обретает, по-видимости, бессмертие. Лирическая героиня рассказа сливается со всем окружающим миром, переселяется в него. Ее душа преодолевает расстояния, разрушает преграды, получая в дар «крылатый и бестелесный полет», обретая способность приобщаться всему сущему. Но все оказывается тщетным, даже измучивающе-опустошающим. Можно коснуться лица, удариться о стены домов, оказаться рядом «со странными и тайными людьми», но так и не проникнуть в их сердца… Писательница даже использует графические возможности листа бумаги и типографского шрифта, интонационное богатство речи, причудливое столкновение несопрягаемых понятий (в чем-то предвосхищая искания кубофутуристов), дабы передать этот «бестелесный полет», это «неподвижное движение быстроты».

Но все же чудо может свершиться! Незначащая встреча, случайный «косящий взгляд» незнакомки, пара пустых фраз о подробностях привычного жизненного ритуала чужого человека — и неожиданно возникает соприкосновение душ. Еще недавно чужой и чуждый человек начинает излучать то магическое тепло, которое связывает со всем миром и, противореча очевидному, не дает погрузиться в отчаяние, согласиться с испокон веку утвержденной «непроницаемостью душ и вещей». Так Зиновьевой-Аннибал удается то гармонично, то в мучительной какофонии сопрячь миры, и вросшие друг в друга, и разъединенные навсегда.

Русская литература начала XX века знала, пожалуй, только одного художника, обреченного на такое пронзительное вселенское сострадание, когда волной сочувствия захватывало даже неодушевленные предметы. «Не за Бога в раздумье на камне, мне за камень, им найденный, больно», — писал Иннокентий Анненский. То же могла повторить Зиновьева-Аннибал, переливающая душу в предметы, раскрывающая их створки, растворяющая их оболочки, истрачивающая себя в этой безмерной, мучительной боли «за друга своя». Кажется, что, по мысли Зиновьевой-Аннибал, преодоление индивидуализма всеохватывающим сочувствием должно было стать рецептом спасения человека и человечества. Но в отрывке «Лондон» писательница показывает, что этого явно недостаточно. «Чрезмерное», «безбрежное» сострадание само по себе в отрыве от чего-то более значительного, весомого, существенного — беззащитно. Оно не исцеляет «мировую скорбь», не помогает избавиться от всевластия зла. Необходимо было другое решение. И оно было предложено в сборнике «Трагический зверинец», явившемся, по выражению Вяч. Иванова, «прочным мостом в будущее»

«В первый раз я увидел Ермолову, когда мне было лет девять, в доме у моего дядюшки, небезызвестного в свое время драматурга, ныне покойного В.А. Александрова, в чьих пьесах всегда самоотверженно играла Мария Николаевна, спасая их от провала и забвения. Ермоловой тогда было лет тридцать пять…».

«Друзья зашли в цветочный магазин и взяли букет из роз, приготовленный для Вениамина. Они вышли на улицу, слегка опьяненные влажным и дурманным запахом цветов, привезенных из Ниццы, томных, усталых от долгого пути… Николай и Вениамин прошли два бульвара, пересекли площадь, миновали собор и уже хотели по привычке идти на мост, как вдруг из тумана выросла какая-то дюжая фигура и загородила им дорогу…».

«Императоры. Психологические портреты» — один из самых известных историко-психологических очерков Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), литератора, критика, издателя и публициста эпохи Серебряного века. Писатель подвергает тщательному, всестороннему анализу личности российских императоров из династии Романовых. В фокусе его внимания — пять государей конца XIX — начала XX столетия. Это Павел І, Александр І, Николай І, Александр ІІ и Александр ІІІ. Через призму императорских образов читатель видит противоречивую судьбу России — от реформ к реакции, от диктатур к революционным преобразованиям, от света к тьме и обратно.

«Создать такой журнал, как «Вопросы жизни», на рубеже 1904 и 1905 годов было нелегко. И не только потому, что судьба его зависела от царского правительства и его цензуры. Создать такой журнал было трудно потому, что историческая обстановка вовсе не благоприятствовала пропаганде тех идей и верований, какие занимали тогда меня и моих литературных друзей. Программа идейной пропаганды, какую мы мечтали развернуть, была рассчитана на несколько лет. Но зашумела революция, и вся жизнь полетела, как парусное суденышко, подхваченное штормом…».

«И наша литература всегда возникала и развивалась, обретая в борьбе свое право. Художники были взыскательны не столько к своему мастерству, сколько к самим себе, к своей сущности, и мечтали быть не столько «веселыми ремесленниками», сколько учителями жизни или, по крайней мере, ее судьями. Моральные и религиозные интересы преобладали над интересами чистого искусства, наивного и слепого…».

«Воистину интеллигенцию нашу нельзя мерить той мерою, которую приложил к ней поэт. „Я, – говорит Блок, – как интеллигент, влюблен в индивидуализм, эстетику и отчаяние“. Какое чудовищное непонимание духа нашей интеллигенции!..».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В издание включены эссе, очерки и статьи одного из самых ярких прозаиков современности, лауреата премии им. Ю. Казакова за лучший рассказ 2000 года Игоря Клеха.Читатель встретит в книге меткую и оригинальную характеристику творчества писателя и не менее блестящее описание страны или города, прекрасную рецензию на книгу и аппетитнейший кулинарный рецепт.Книга будет интересна широкому кругу читателей.

Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор многих книг и журнальных публикаций. В издательстве «Аграф» вышли сборники ее новелл «Вахтанговские дети» и «Писательские дачи».Новая книга Анны Масс автобиографична. Она о детстве и отрочестве, тесно связанных с Театром имени Вахтангова. О поколении «вахтанговских детей», которые жили рядом, много времени проводили вместе — в школе, во дворе, в арбатских переулках, в пионерском лагере — и сохранили дружбу на всю жизнь.Написана легким, изящным слогом.

Автор книги — дочь известного драматурга Владимира Масса, писательница Анна Масс, автор 17 книг и многих журнальных публикаций.Ее новое произведение — о поселке писателей «Красная Пахра», в котором Анна Масс живет со времени его основания, о его обитателях, среди которых много известных людей (писателей, поэтов, художников, артистов).Анна Масс также долгое время работала в геофизических экспедициях в Калмыкии, Забайкалье, Башкирии, Якутии. На страницах книги часто появляются яркие зарисовки жизни геологов.

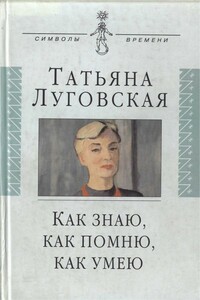

Книга знакомит с жизнью Т. А. Луговской (1909–1994), художницы и писательницы, сестры поэта В. Луговского. С юных лет она была знакома со многими поэтами и писателями — В. Маяковским, О. Мандельштамом, А. Ахматовой, П. Антокольским, А. Фадеевым, дружила с Е. Булгаковой и Ф. Раневской. Работа театрального художника сблизила ее с В. Татлиным, А. Тышлером, С. Лебедевой, Л. Малюгиным и другими. Она оставила повесть о детстве «Я помню», высоко оцененную В. Кавериным, яркие устные рассказы, записанные ее племянницей, письма драматургу Л. Малюгину, в которых присутствует атмосфера времени, эвакуация в Ташкент, воспоминания о В. Татлине, А. Ахматовой и других замечательных людях.