Точка отсчёта - [5]

Константин Михайлович рассказывал о треволнениях, связанных с созданием этой вещи, отвечал на приветствия, отшучивался, и в этот день так часто, как никогда раньше, я слышал знаменитый симоновский смех. Смех от наслаждения содеянным, оттого, что удалось еще что-то пробить. Очень многое стояло для меня за этим молодым смехом преждевременно состарившегося внешне Симонова. Смех этот напомнил мне о том Константине Симонове, которого я, собственно, и не знал, о котором только слышал, которого мог вообразить себе по фотографиям ранних лет, в частности и той, впервые с усами и в подполковничьих погонах, о которой мать писала ему в Москву из Перми: «Появился задор, что-то вроде самолюбования и горделивого удивления на себя со стороны: вот он я!» (Переписка К. М. Симонова с родителями готовится к публикации Л. А. Жадовой.)

И подстегнутый этим его прекрасным настроением, вновь явившейся бодростью, я отважился в бочку меда капнуть каплю дегтя. Я сказал Константину Михайловичу, что одно место в его передаче, несколько слов в ней меня, ну, покоробили, что ли... Это упоминание о том, что Сталин в критическую минуту велел оставить Булгакова в покое... Может быть, так и было. Но что же получается? Все кругом не понимают, и только Сталин приходит на помощь. А между прочим, сама атмосфера-то была создана...

Константин Михайлович зябко поежился, но, помолчав, сказал, что тем не менее действительно так оно на самом деле и было — именно благодаря Сталину Булгаков продолжал жить в Москве и писать. И молодец Булгаков, что в отличие от других не задумывался, что с ним может быть завтра.

— Почему Сталин так относился к Булгакову? — продолжал Симонов.— Он ценил храбрых и чувствовал это в Булгакове. Так же как в Фадееве.

Константин Михайлович приводил немало других реплик, резюме, указаний Сталина по различным поводам, нередко действительно поражавших, во всяком случае в мастерском пересказе Симонова, неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей обостренной до предела добросовестности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова стихией характера, которая капризна и может и одарить и покарать в одно и то же время.

За нами увязался невесть откуда взявшийся черный кот. Признаюсь, я не люблю черных котов. Этот упрямо волочился за нами по дорожкам больничного парка, то забегая вперед, то отставая, чтобы снова в два-три мягких прыжка догнать. Вскоре я почувствовал, что и Константин Михайлович следит за передвижениями кота так же бдительно и скрытно, как я. Не сговариваясь мы облегченно вздохнули, когда кот свернул за кем-то из тех, кто оказался у нас на пути. Тем горше было молчаливое наше разочарование, когда он вдруг снова дал о себе знать толчками тела о щиколотки.

— Не пе-еживайте,— вдруг сказал мой спутник.— Это он по моему поводу. Да-ом я, что ли, пот-евожил дух Булгакова?!

Через полгода со сломанным при падении с лошади позвонком я снова оказался в той же больнице. И в один далеко не прекрасный день, к тому же еще в душную, влажную, жаркую пору, увидел у своей постели Константина Михайловича, который только-только «поступил» в это же учреждение. Я лежал распластанный на спине — строго в соответствии с предписаниями врачей,— а он присел рядом и не то чтобы утешал, а старался приободрить, пошучивая, поругивая, картавя... Я смотрел благодарный и утешенный на него и вдруг впервые увидел, прочитал в его облике то, что, наверное, и называют печатью смерти: какое-то темное свечение исходило от его лица, и непонятно было, в чем же его природа, что давало этот холодящий душу эффект — иссиня ли выбритые щеки, глаза, глубоко сидящие в туго обтянутых потемневшей и тонкой, как пергамент, кожей глазницах?

Сам он, так казалось, свободен был от каких-либо предчувствий и объяснял, что попал в больницу «не по основному своему делу — легким, а так... для профилактики». При встречах говорил о работе, о планах на будущее, и когда врачи позволили мне вставать, а затем и ходить, великодушно предложил перейти на тот, прошлогодний, график прогулок. В одну из первых таких встреч с Константином Михайловичем был один из крупных наших военачальников времен Отечественной. Разговор, как и следовало ожидать, тут же повернул к тем временам — к Сталинграду (только так называли этот город мои собеседники), к Берлину... Посыпались названия знакомых и незнакомых мне мест, имена, фамилии, номера частей и соединений...

Их называли так уверенно, словно они постоянно на устах. И как будто бы невидимую грань провела между нами эта перекличка. Те же вокруг были аллеи больничного парка, те же деревья, дома за ними, но колдовская сила уже взялась за работу, и с каждым шагом мы, трое разновозрастных мужчин, уходили в далекое, но такое отчетливое время... Командарм Чуйков и военный корреспондент Симонов вели свою беседу у присыпанного землей блиндажа под зловещий аккомпанемент артиллерийской канонады. А я тринадцатилетним школьником в крохотном пензенском селе цепко держал счастливо попавший в руки газетный лист...

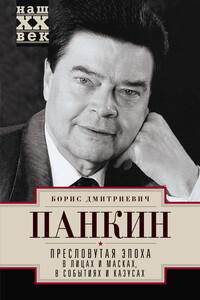

Автор книги «Пресловутая эпоха в лицах и масках, событиях и казусах» – бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда», бывший председатель ВААПа, бывший министр иностранных дел СССР Борис Панкин. Перед читателем проходит целая галерея образов людей неординарных: Хрущев и Брежнев, Горбачев и Ельцин, Улоф Пальме и Маргарет Тэтчер, Юрий Гагарин и Астрид Линдгрен и многие, многие другие, с которыми автору довелось встречаться на протяжении жизни. Живой и увлекательный рассказ о них составляет канву мемуаров, на страницах которых эти люди предстают в новом, подчас неожиданном ракурсе.

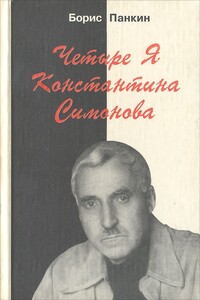

Книга написана на основе личного знакомства автора с Константином Симоновым, а также обширного документального материала, собранного в результате встреч и бесед с его женой Ларисой Алексеевной, личным секретарем Ниной Павловной Гордон и другими лицами из окружения Константина Михайловича, а также углубленного изучения архивов писателя.

Книга Владимира Арсентьева «Ковчег Беклемишева» — это автобиографическое описание следственной и судейской деятельности автора. Страшные смерти, жуткие портреты психопатов, их преступления. Тяжёлый быт и суровая природа… Автор — почётный судья — говорит о праве человека быть не средством, а целью существования и деятельности государства, в котором идеалы свободы, равенства и справедливости составляют высшие принципы осуществления уголовного правосудия и обеспечивают спокойствие правового состояния гражданского общества.

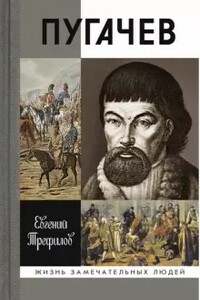

Емельян Пугачев заставил говорить о себе не только всю Россию, но и Европу и даже Северную Америку. Одни называли его самозванцем, авантюристом, иностранным шпионом, душегубом и развратником, другие считали народным заступником и правдоискателем, признавали законным «амператором» Петром Федоровичем. Каким образом простой донской казак смог создать многотысячную армию, противостоявшую регулярным царским войскам и бравшую укрепленные города? Была ли возможна победа пугачевцев? Как они предполагали обустроить Россию? Какая судьба в этом случае ждала Екатерину II? Откуда на теле предводителя бунтовщиков появились загадочные «царские знаки»? Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

Из этой книги вы узнаете о главных событиях из жизни К. Э. Циолковского, о его юности и начале научной работы, о его преподавании в школе.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.