Теория романа - [2]

Мы говорили: у грека ответы появились раньше, чем вопросы. Это тоже надо понимать не психологически, а в крайнем случае трансцендентально-психологически. Это означает, что в последнем структурном отношении, коим обусловлено все переживаемое и формируемое, между трансцендентальными местами и между ними и априорно зависимым от них человеком нет различий — то есть различий непреодолимых, разрешающихся лишь в результате скачка. Это означает, что и восхождение к наивысшей точке и нисхождение к полному отсутствию значения совершаются на путях приравнивания, то есть по сплошной цепи легко преодолимых ступеней. Поведение духа на этой родной почве превращается поэтому в пассивно-визионерское восприятие готового. Мир смысла постижим и обозрим, и все зависит от того, найдет ли в нем индивид подходящее место. Ошибка здесь означает либо чрезмерность, либо недостаточность, нехватку проницательности или чувства меры. Ибо знание — это лишь приподнимание темных покрывал, творчество — срисовывание зримо-вечных сущностей, а добродетель — совершенное знание путей; быть чуждым смыслу — значит лишь чрезмерно отдалиться от него. Этот мир однороден, и даже разлад человека и мира, отрыв Я от Ты не могут нарушить его единство. Посреди мира стоит, как и все прочие звенья его гармонии, душа; она ограничена такими же пределами, что и другие вещи; граница эта обозначена резко, четко, но лишь относительно, в силу однородности и уравновешенности мировой системы. Ведь человек не является единственным носителем субстанциальности и не стоит одиноко посреди отраженных образований: его отношения к другим и возникающие из них структуры так же субстанциальны, как и он сам, причем даже более субстанциальны, потому что более всеобщи, более "философичны", ближе к родным прообразам (любовь, семья, государство). Моральное долженствование для него — это только вопрос педагогики, оно просто означает, что он еще не вернулся "домой", и не выражает еще уникального и нерушимого отношения к субстанции. И самого человека ничто не принуждает к скачку: он запятнан случайностью материальной природы и должен очиститься, восходя к субстанции и удаляясь от материи, дальняя дорога простирается перед ним, но никакая бездна не разверзалась в его душе.

В этих пределах заключен по необходимости завершенный мир. И хотя за пределами круга, которым созвездия нынешнего сознания опоясали непосредственно переживаемый и формируемый космос, — ощущается дыхание неведомых грозных сил, им все равно не под силу лишить его смысла; они могут уничтожить жизнь, но не посягнуть на бытие; на сформировавшийся мир они могут бросить черные тени, которые, однако, сами включаются в структуру его форм и лишь оттеняют их по контрасту. Метафизический круг, в котором живут греки, уже нашего, и поэтому нам не найти себе в нем места; или вернее будет сказать так: этот круг, трансцендентальную сущность которого составляет замкнутость, нами разорван, — в замкнутом мире мы больше дышать не можем. Мы открыли, что дух способен творить; поэтому прообразы безвозвратно утратили для нас свою предметную очевидность и непреложность, и наше мышление идет путем бесконечного приближения, никогда не достигающего цели. Мы открыли формотворчество, и с тех пор всему, что мы, утомившись и отчаявшись, выпускаем из рук, вечно недостает окончательной завершенности. Мы нашли в себе единственно истинную субстанцию, и тем самым разверзлась непреодолимая пропасть между знанием и делом, между душой и структурами, между Я и миром, так что по ту сторону этой пропасти всякая субстанциальность распыляется в рефлексии. В результате мы вынуждены постулировать собственную Сущность и рыть еще более глубокую и более грозную пропасть, отделяющую нас от нас самих. Наш мир невероятно разросся по сравнению с греческим, каждый его уголок таит гораздо больше даров и угроз, мы в этом смысле богаче греков, но от такого богатства исчезает главный положительный смысл, на котором зиждилась их жизнь, — тотальность. Ибо тотальность как формирующая первооснова всякого частного явления означает, что замкнутое произведение может быть завершено; оно может быть завершено потому, что в нем происходит все, ничто не исключено и не отсылает ни к какой высшей действительности, потому что все в нем зреет для собственного совершенства и, достигая самого себя, включается в строение целого. Тотальность бытия возможна только в том случае, когда все однородно, еще до того, как оно образует форму; когда формы не стесняют, а лишь служат самопознанию, выходу на поверхность всего того, что томилось и дремало в недрах формирующейся вещи; когда знание является добродетелью, а добродетель счастьем и когда красота раскрывает мировой смысл.

Таков мир греческой философии. Подобное мышление возникло, однако, когда субстанция уже начала бледнеть. Если греки, по сути, не знали эстетики, так как все эстетическое предвосхитила метафизика, то точно так же Греция не знала и различия между историей и историей философии: она в самой истории прошла все стадии, соответствующие великим априорным формам; ее история искусств — это метафизико-генетическая эстетика, развитие культуры совпадает с философией истории. В ходе этой эволюции субстанция постепенно отходила от абсолютной жизненной имманентности Гомера и подошла к также абсолютной, но ощутимой, осязаемой трансцендентности Платона; ясные и четко отличающиеся друг от друга эволюционные стадии (греческий мир не знает плавных переходов), в которых, словно в вечных иероглифах, запечатлен смысл всего пути, как раз и образуют великие вневременные парадигматические формы, структурирующие мир: эпос, трагедию и философию. Мир эпоса отвечает на вопрос: "Как Жизнь может стать сущностной?" Но ответ лишь тогда созревает до вопроса, когда субстанция уже лишь манит нас издали. Только после того как трагедия ответила на вопрос: "Как Сущность может стать живой?" — стало ясно, что жизнь в своем бытии (а всякое долженствование устраняет жизнь), уже утратила имманентность сущности. Чистая сущность пробуждатся к жизни в творящей Судьбе и в обретающем себя через творчество герое, тогда как чистая жизнь уходит в небытие перед лицом единственно подлинной и действительной Сущности; и вот по ту сторону жизни, исполненной цветущего изобилия, обнаруживается такой уровень бытия, по отношению к которому повседневная жизнь не может даже служить антитезой. И это бытие Сущности также не рождено потребностью, не рождено проблемой: прототипом возникновения греческих форм явилось рождение Паллады. Как действительность Сущности, вторгаясь в бытие, ею же и порождаемое, обнаруживает утрату чистой жизненной имманентности, так и эта проблематическая основа трагедии проявляется и становится проблемой только в философии. Когда отдалившаяся от жизни Сущность становится единственной трансцендентной действительностью и когда даже судьба в трагедии структурируется философией как грубый и бессмысленный эмпирический произвол, страсть героя — как чисто земное поведение, а завершение его судьбы — как жизненный предел случайного субъекта, — тогда на вопросы бытия трагедия отвечает уже не возникновением чего-то непреложного, а чудом, радужным мостом, перекинутым над бездной. Герой трагедии сменяет живого гомеровского человека, объясняет и преображает его, переняв у него гаснущий факел и вновь заставив его светиться. Новый платоновский человек, мудрец, обладающий активным познанием и созидающим сущности созерцанием, не только разоблачает героя, но и проливает свет на мрачную опасность, которую тот одолел, и, превозмогая героя, преображает его. Но мудрец — это последний тип человека, и мир его — последняя парадигматическая форма жизни, данная греческому духу. Выяснение вопросов, вызывающих и питающих платоновское видение мира, не принесло новых плодов: череда времен сделала весь мир греческим, но в то же время сам дух Греции становился все менее греческим; у него появились новые вечные проблемы (и решения), но греческое своеобразие topos vontos

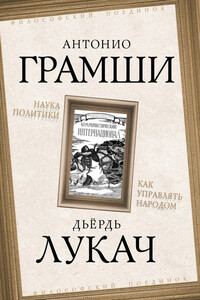

Антонио Грамши – видный итальянский политический деятель, писатель и мыслитель. Считается одним из основоположников неомарксизма, в то же время его называют своим предшественником «новые правые» в Европе. Одно из главных положений теории Грамши – учение о гегемонии, т. е. господстве определенного класса в государстве с помощью не столько принуждения, сколько идеологической обработки населения через СМИ, образовательные и культурные учреждения, церковь и т. д. Дьёрдь Лукач – венгерский философ и писатель, наряду с Грамши одна из ключевых фигур западного марксизма.

"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены" #1(69), 2004 г., сс.91–97Перевод с немецкого: И.Болдырев, 2003 Перевод выполнен по изданию:G. Lukacs. Von der Verantwortung der Intellektuellen //Schiksalswende. Beitrage zu einer neuen deutschen Ideologie. Aufbau Verlag, Berlin, 1956. (ss. 238–245).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.