«Тектоника». '94-98. The Best - [2]

- Да, он возник после моего прихода из армии на базе ансамбля техникума электронных приборов. В него вошли: я, гитарист Сергей Иванов, клавишник Вениамин Мазин, барабанщик Аркадий Белинский, и Юрий Рысь игравший на ритм-гитаре. Позже на соло-гитаре стал играть Владимир Геращенко. Репетиционная база у нас была на заводе "Измеритель", где все мы работали.

- И сколько лет просуществовали "Колокола"?

- Было несколько периодов нашей истории. С 1969 по 1974 год "Колокола" были чисто самодеятельным ансамблем. Кроме певицы Людмилы Новиковой у нас появилась духовая секция - саксофонист Владимир Медведев, певец и трубач Женя Игнатов, Валерий Розов. Последний, кстати, и стал руководителем, поскольку имел профессиональное музыкальное образование. Это основной состав.

- А какой репертуар был у "Колоколов" в то время?

- Начинали мы с подражания всем, кто нам нравился: "Битлз", "Криденс", "Прокол Харум", "Би Джиз", "Манго Джерри", "Кристи", "Чикаго". Их песни играли на танцах. А когда стали участвовать в различных конкурсах, то пришлось перестраиваться. Очень повлияли на всех "Песняры". Все группы стали серьезное внимание уделять вокалу, фольклору. Это сказалось и на нашем творчестве. Мы очень серьезно отнеслись к этому направлению. В 1971 году в Калинине мы стали победителями межобластного конкурса "Радуга"...

- И две ваших песни прозвучали по Всесоюзному радио в популярной молодежной программе?

- Да. Нас записали и даже сняли в каком-то фильме.

- Вы как-то определяли в те годы стиль, в котором играли? Это был рок-н-ролл? Бит?

- Тогда такой градации не было. Говорить о роке как о стиле стали только к середине 70-х годов. А раньше просто говорили: "вокально-инструментальный ансамбль". Причем на танцах в Доме офицеров мы играли одну музыку, а на концерте - другую. Нам нравилось и то, и другое.

- Кто кроме "Песняров" оказал сильное влияние на музыку тогдашних ансамблей?

- На нас очень сильно повлиял приезд в 1972 году известного в то время венгерского певца Яноша Кооша и группы "Экспересс". Это был чуть ли не первый иностранный гастролер в Смоленске. Они пели в основном зарубежные хиты на английском языке. Но поскольку тогда всего этого у нас не было, эффект оказался очень сильный. Плюс они очень динамично держались на сцене и здорово заводили публику. Для нас это тоже было новым. После приезда Кооша мы поняли, что концерт - это шоу. Нужно делать шоу! Мы стали больше обращать внимание на аранжировки, на звук. Хотя тогда не было пультов, барабаны не подзвучивались... В 1973 году в радиокомитете мы записали знаменитую песню о Смоленске. Записали в условиях совершенно не приспособленных для записи.

- Песню "Все холмы, да холмы..."?

- Да. Основную партию поет Женя Игнатов. Мне как-то звонили из радиокомитета - "давайте отметим юбилей песни". А я говорю - "Уже поздно, больше 25 лет прошло" (улыбается).

- Наверное, эта песня - лучшая из всех песен о Смоленске и вполне могла быть гимном нашего города. Есть в ней что-то исконно смоленское.

- Во всяком случае мы ее пели искренне, без пафоса, который был присущ тому времени. Хотя первоначально композитор Писаренко, сочинивший песню на стихи поэта Клочкова, принес ее в несколько иной интерпретации.

- Интересно, играя на самодеятельной сцене, вы где-то работали или просто числились?

- Нет, "подснежниками" мы не были. Я работал на "Измерителе" сначала сборщиком, потом электроиспытателем. Весь состав работал на заводе, многие даже на инженерных должностях. Затем мы ушли работать в Смоленскую филармонию и это был первый случай перехода самодеятельного ансамбля в полном составе на профессиональную сцену. Через полтора года нас пригласили на Украину в Запорожскую филармонию. Там сказали: "У нас некого будить колоколами" (смеется). И мы стали "Чаривними Струнами", "волшебными" по-русски.

В Запорожской филармонии проработали до 83-го года, очень много ездили по стране. Я стал художественным руководителем и в 80-м году мы даже стали лауреатами республиканского конкурса вместе с ансамблем "Поющие Юнги" который возглавлял небезизвестный Ким Брейтбург. Кстати, в Смоленске в это время продолжал выступать ансамбль под названием "Колокола", который за это время его полностью дискредитировал.

- И вы вернулись в Смоленск?

-Да, нас пригласил новый директор филармонии В.М. Михненков. Называться мы решили "Феникс". Не очень удачное название. В это же время, году в 84-85-м вышло постановление, согласно которому все профессиональные составы должны пройти прослушивание в Москве. Исполнив две обязательные композиции: "День без выстрела на земле" и "Если бы парни всей Земли". Те группы, которые не проходили прослушивание к концертной деятельности не допускались. Наш режиссер сказал: "Не надо никаких больших барабанов, надо сыграть тихо и красиво". Что мы и сделали с блеском и аттестацию эту прошли на "Ура". А такие известные в то время группы, как "Альфа" С.Сарычева не прошли (смеется). После этого я два года работал в филармонии. Вплоть, до 87-го года. А потом меня пригласили работать руководителем MTO "Круг" при Смоленском горкоме ВЛКСМ.

Главный герой просыпается в огромном зале и обнаруживает себя и других людей, лежащими в кроватях под присмотром воспитателя. Мужчина намерен отыскать среди иллюзий хотя бы чуточку реальности, но уходит от нее совсем в другом направлении.

Книга выходит в авторской редакции, с сохранением орфографии и пунктуации оригинала. С. Горцев. «Глядя в «ЦЕНТР». Продолжение истории рок-группы «Центр» после отъезда в Америку ее лидера.

В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из своей квартиры в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою мастерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пренебрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной социальной драмы – и все это за время простой двадцатиминутной прогулки.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.

Книга «Палех» включает в себя цикл очерков Е. Ф. Вихрева, посвященных народному искусству вообще и палехскому в особенности.

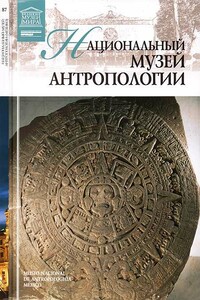

Национальный музей антропологии — один из лучших в Мехико. Его посетители могут познакомиться с предметами культуры древних обществ Мексики: ольмеков, майя, миштеков, сапотеков, ацтеков (мешиков). Коллекции музея включают разнообразный археологический и художественный материал: монументальные изваяния, произведения мелкой пластики, образцы живописного наследия, культовую и бытовую утварь, редкие экземпляры ювелирных изделий.Обложка: Камень Солнца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.