Те, что от дьявола - [56]

Сейчас в свете житейского опыта, обладающего магической силой многое представлять по-другому, этот заурядный вечер и выигранная партия в вист приобретают, как ни странно, необыкновенную значимость.

— Четвертый партнер, графиня де Стассвиль, — прибавил мой родственник, — рассталась со своими деньгами со свойственным ей царственным безразличием.

Может быть, там, где вершатся судьбы, уже предрешили, что партия в вист станет судьбой графини? Кто может похвастаться, что ему внятен смысл событий в таинстве, именуемом «жизнь»?.. Никому и в голову не пришло понаблюдать за графиней. Все наблюдали за жетонами и фишками… А было бы любопытно подметить перемену в душе женщины, которую все давно признали отполированной до остроты лезвия ледышкой, если только то, о чем стало известно потом и о чем шептали с ужасом, началось именно в этот вечер…

Графиня дю Трамбле де Стассвиль, лет около сорока, маленького роста, очень худая, отличалась необычайно хрупким здоровьем. Высокомерный нос Бурбонов, светло-каштановые волосы и очень тонкие губы подтверждали как ее родовитость, так и непомерную гордыню, легко переходящую в жестокость. Вдобавок она была так бледна, что бледнее ее я никого в своей жизни не видел. Бледность ее отдавала желтизной серы и выглядела болезненно.

— Ей бы носить имя Констанции, — говорила мадемуазель Эрнестина де Бомон, использовавшая для острословия даже Гиббона[82], — мы бы тогда ее называли Констанция Хлор[83].

Знающие язвительность ума мадемуазель де Бомон не сомневались в недобром характере ее шутки. Однако, несмотря на бледность графини дю Трамбле де Стассвиль, опытный наблюдатель по ее лиловым, едва очерченным губам, напряженным и подрагивающим, как тетива лука, догадался бы о натуре неистовой, подавляющей свои порывы сильной волей. Провинциальному обществу подрагивание губ ничего не говорило. Узкие поджатые мертвенные губы казались им стальной проволокой, на которой постоянно плясала готовая уязвить насмешка. Сине-зеленые глаза (пронизанная золотыми точками зелень сияла не только в глазах графини, но и на ее гербе), словно две звезды, освещали ее лицо, — освещали, но не согревали. Два изумруда, отливающих желтизной, под еле видными светлыми бровями были так холодны, словно их только-только достали из рыбьего живота вместе с перстнем Поликрата[84]. Искрились льдистые глаза графини только тогда, когда она пускала в ход свое остроумие, блестящее, как дамасская сталь, и столь же смертоносное, разя им вокруг, будто обоюдоострым библейским мечом. У женщин остроумие графини дю Трамбле вызывало такую же ненависть, какую обычно вызывает красота. Неудивительно — остроумие и было ее красотой! Как мадемуазель де Рец, чей любовно написанный портрет оставил нам кардинал[85], ротозейничавший в юности и прозревший к старости, ей недоставало роста — изъян, который при желании можно счесть и пороком. Состояние ее было весьма значительным. Покойный муж отяготил ее только двумя детьми — маленьким сынком, глупым до изумления, заботы о котором мать доверила старенькому отцу-аббату, что никаким ученьем мальчику не грозило, поскольку тот все равно ничему не мог его научить, и дочерью Эрминией, чью красоту по достоинству оценили бы даже взыскательные парижские художники. Зато безупречную воспитанность прекрасной девушки по достоинству ценили все. А вот безупречность самой графини позволяла ей ни с кем не церемониться. Более того, добродетель графини и позволяла ей множество бесцеремонностей, и, кто знает, может быть, только поэтому она ею так дорожила? Графиня слыла столпом добродетели, и никакая клевета не могла нанести урон ее репутации. Ни одной змее не удалось поточить свои зубы о незыблемый столп. Исходя бессильной злобой от невозможности укусить, они без конца шипели о холодности графини. Причину холодности находили — подумать только, дело не обходилось без размышлений и даже научных изысканий! — в бледности ее крови. Если бы подтолкнуть ее подруг и дальше, они отыскали бы у нее в сердце тот самый исторически прославленный засов, в обладании которым обвиняли знаменитую красавицу прошлого века, желая объяснить, почему на протяжении десятилетия она держала весь цвет Европы у своих ног, не позволив никому подняться немного выше.

Рассказчик смягчил веселой непринужденностью тона излишнюю откровенность последних слов, задевших его стыдливых слушательниц. Я говорю о стыдливости без всякой насмешки, потому что хорошо воспитанные дворянки, ничего не выставляющие напоказ, стыдливы и в проявлении стыдливости. В наступивших сумерках смущение их скорее угадывалось.

— На м-м-мой взгляд, в-в-вы п-п-прекрасно описали г-г-графиню де Стассвиль, — произнес старичок виконт де Расси, горбатый заика, обладавший дьявольски проницательным умом, так что невольно казалось, будто он еще и прихрамывает.

В Париже хорошо знали сей уцелевший от прошлого века живой меморандум шалостей. Молодым он, как маршал Люксембургский[86], был хорош с лица и, как тот, имел горб с обратной стороны медали, прошли годы, и ему осталась только обратная сторона. Что до чекана, то почему же, почему он стерся?.. Виконт иной раз и теперь позволял себе неподобающую своему возрасту шаловливость и, застигнутый молодыми людьми врасплох, шутил, что, по крайней мере, не позорит свои седины: де Расси носил каштановый парик в духе Нинон Лакло, расчесанный на пробор, с закрученными в спирали немыслимыми и неописуемыми локонами.

Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

Слегка фантастический, немного утопический, авантюрно-приключенческий роман классика русской литературы Александра Вельтмана.

Чарлз Брокден Браун (1771-1810) – «отец» американского романа, первый серьезный прозаик Нового Света, журналист, критик, основавший журналы «Monthly Magazine», «Literary Magazine», «American Review», автор шести романов, лучшим из которых считается «Эдгар Хантли, или Мемуары сомнамбулы» («Edgar Huntly; or, Memoirs of a Sleepwalker», 1799). Детективный по сюжету, он построен как тонкий психологический этюд с нагнетанием ужаса посредством череды таинственных трагических событий, органично вплетенных в реалии современной автору Америки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Британская колония, солдаты Ее Величества изнывают от жары и скуки. От скуки они рады и похоронам, и эпидемии холеры. Один со скуки издевается над товарищем, другой — сходит с ума.

Шолом-Алейхем (1859–1906) — классик еврейской литературы, писавший о народе и для народа. Произведения его проникнуты смесью реальности и фантастики, нежностью и состраданием к «маленьким людям», поэзией жизни и своеобразным грустным юмором.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009)

В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.

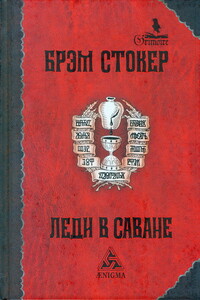

Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.