Те, что от дьявола - [22]

Слушайте же… Была ночь. При той жизни, какую мы вели, другого и быть не могло, все происходило только ночью. Эта была долгой и зимней, и я бы не сказал, самой спокойной. Впрочем, все наши ночи были спокойными. Они стали спокойными, став счастливыми. Мы научились спать на заряженной порохом пушке. Мы уже ни о чем не тревожились, занимаясь любовью на сабельном клинке — мостике, перекинутом через пропасть и ведущим в мусульманский ад. Альберта на этот раз пришла раньше, чем обычно, собираясь побыть со мной подольше. Когда она приходила пораньше, мои первые ласки, первая волна моей любви доставалась ее ножкам, маленьким щеголихам, обычно обутым в туфельки зеленого или сиреневого цвета, но ко мне прибегавшим голенькими, чтобы не наделать шума, и успевавшими заледенеть, набравшись холода от кирпичей коридора, по которому они спешили из своей спальни в мою, расположенную на другом конце дома. Я прижимал их к своей груди и согревал, боясь, как бы они, покинув ради меня теплую постель, не набегали какой-нибудь страшной болезни легких. Я знал волшебное средство согреть побелевшие от холода ступни и снова сделать их розовыми, но на этот раз мое средство не помогало. Сколько ни целовал я ей ножки, я не смог оставить даже на высоком и соблазнительном подъеме маленького пунцового пятнышка, похожего на розетку, — ожога от поцелуя, который так любил оставлять… Альберта этой ночью была еще молчаливее, еще страстнее. Она обнимала меня так крепко, ласкала так долго; объятия были ее языком, и он стал для меня так понятен, так выразителен, что я, по-прежнему говоря с ней, делясь пьянящими восторгами и всеми безумствами, приходящими мне в голову, уже не требовал ответа, не ждал слов. Я вчувствовался в ее ласки. И вдруг она замолчала. Ее руки уже не прижимали меня к сердцу, и я решил, что у нее обморок, они случались с ней часто, но обычно она продолжала судорожно и страстно сжимать меня в своих объятьях… Мы оба с вами не ханжи, и я могу говорить по-мужски. Я уже имел дело с пароксизмами страсти Альберты. Испытывая наслаждение, она иной раз впадала в беспамятство, но, когда это с ней случалось, я оставался с ней и продолжал ласкать. Я не отпускал ее, по-прежнему прижимался к ее сердцу и ждал, лаская, когда она очнется, в горделивой уверенности, что моя страсть оживит ее страсть, что, пораженная одним ударом, она воскреснет от последующих… Но на этот раз обманулся. Я смотрел ей в лицо, все так же прикрывая ее собой, ожидая мига, когда глаза ее, скрытые веками, вновь откроются и я увижу, как внутри черного бархата разгорается огонь, почувствую, как ее зубы, которые стиснулись до скрежета, опасного для эмали, разожмутся после короткого поцелуя в шею или долгого в обнаженное плечо, и я услышу ее вздох. Но глаза оставались закрытыми, зубы стиснутыми… Холод, заморозивший ножки Альберты, достиг ее губ и оледенил мои. Когда я ощутил этот ужасающий холод, я приподнялся над своей возлюбленной, чтобы получше ее разглядеть, и рывком освободился из ее рук — одна осталась лежать на груди, другая свесилась до пола. В ужасе, но не теряя присутствия духа, я приложил ладонь к ее сердцу. Оно не билось. Пульса не было ни на руках, ни на висках, ни в сонной артерии — нигде ни малейшего биения жизни… всюду смерть со своим леденящим холодом…

Я уже понял: она мертва, но не хотел этому верить! Людям свойственно упрямо настаивать на желаемом вопреки очевидности, вопреки предначертаниям судьбы. Альберта умерла. Отчего? Я не знал. Я не врач. Она лежала передо мной бездыханная, и я, понимая с ужасающей отчетливостью, что ничем ей уже не помочь, продолжал суетиться. Что я мог? У меня не было ни познаний, ни лекарств, ни каких-либо других средств помощи. Я вылил ей на лицо все флаконы, стоящие у меня на туалетном столике. Хлестал по щекам, рискуя шумом разбудить весь дом, в котором мы так боялись любого шороха. Потом вспомнил рассказ дядюшки, командира 4-го драгунского полка, о том, как однажды он спас своего друга от апоплексического удара, пустив ему кровь ветеринарным ланцетом, каким пускают кровь лошадям. Чего-чего, а оружия в моей комнате хватало. Схватив кинжал, я рассек им руку Альберты. Изуродовал чудесную девичью руку, но кровь не потекла. Показались несколько капель и тут же свернулись. Кровь больше не струилась по жилам. Я целовал Альберту, присасывался, как пиявка, кусал, но не в моих силах было оживить мертвую, которая рассталась с жизнью, не отрывая своих губ от моих. Уже не понимая, что делаю, я лег на бездыханное тело, вспомнив старинные рассказы о чудотворцах, которые таким образом воскрешали покойников, я не надеялся затеплить в ней жизнь, но поступил так, словно надеялся. Когда моего тела коснулся леденящий холод ее тела, мой мозг, погруженный до этого в смятение, подавленный хаосом чувств, вызванных нежданной смертью Альберты, пронзила вдруг ужасающая мысль… И тогда я узнал, что такое страх. Мучительный. Тошнотворный. Альберта умерла у меня в комнате, ее смерть делала тайное явным. Что же будет со мной?.. Подумав об этом, я физически ощутил, как страх вцепился в меня, как волосы встопорщились иглами, а чья-то ледяная рука согнула позвоночник в три погибели, — я попытался справиться с унизительным чувством. Твердил себе о необходимости сохранять хладнокровие… Убеждал, что я мужчина… Солдат, наконец! Тщетно! Я стиснул руками виски, стараясь остановить мучительную круговерть в голове и обдумать ужасное положение, в каком оказался… Старался поймать крутящиеся вихрем мысли, вникнуть в них, но они вертелись юлой, безжалостно жужжа лишь о бездыханном теле на моем диване, о несчастной Альберте, которая не могла вернуться к себе в спальню, которую поутру ее мать обнаружит в комнате офицера, мертвую и обесчещенную. Мысль о матери, чью дочь я, возможно, убил, лишив чести, жалила мое сердце чуть ли не больнее, чем мысль о несчастной Альберте. Смерть скрыть невозможно; но труп, который найдут в моей комнате, будет вопиять о бесчестии, так нет ли возможности скрыть хотя бы бесчестье? Выловив из карусели вопросов именно этот, я на нем сосредоточился. И одно за другим отбрасывал решения — они все оказывались невыполнимыми. Время от времени мне чудилось, что мертвая Альберта заняла всю мою комнату, вынести ее отсюда нет никакой возможности. Чудовищная галлюцинация! Не располагайся ее спальня за спальней родителей, я бы, рискуя жизнью, постарался отнести ее в постель. Но мог ли я с покойницей на руках проделать то, что так дерзко проделывала живая девушка? Как отважиться пройти через незнакомую комнату, где спали чутким сном стариков ее отец и мать?

Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881—1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В первый том вошел цикл новелл под общим названием «Цепь».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

В четвертый том вошел роман «Сумерки божков» (1908), документальной основой которого послужили реальные события в артистическом мире Москвы и Петербурга. В персонажах романа узнавали Ф. И. Шаляпина и М. Горького (Берлога), С И. Морозова (Хлебенный) и др.

В 5 том собрания сочинений польской писательницы Элизы Ожешко вошли рассказы 1860-х — 1880-х годов:«В голодный год»,«Юлианка»,«Четырнадцатая часть»,«Нерадостная идиллия»,«Сильфида»,«Панна Антонина»,«Добрая пани»,«Романо′ва»,«А… В… С…»,«Тадеуш»,«Зимний вечер»,«Эхо»,«Дай цветочек»,«Одна сотая».

«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009)

В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.

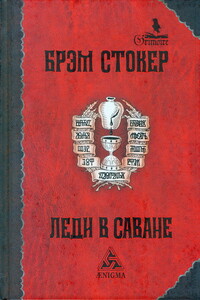

Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.