Тайные слуги - [3]

На страницах книги «Тайные слуги» читатель найдет примеры того, какое значение в деле подготовки шпионской агентуры из японцев имела идеологическая обработка в духе крайнего шовинизма. Автор рассказывает о нескольких молодых японцах, которых одурачили шовинистической пропагандой и превратили в исполнительных, фанатичных агентов японской шпионской службы.

Р. Сет пытается представить японскую разведку настолько могущественной, вездесущей и всезнающей организацией, что создается впечатление, будто в ее деятельности он видит чуть ли не главную причину всех временных военных успехов японского милитаризма. Рассмотрим два примера, которым Р. Сет уделяет много внимания:

1. Деятельность японской агентуры в царской России в период русско-японской войны 1904—1905 годов.

2. Активность японского шпионажа в США в годы, предшествовавшие Пирл-Харбору.

Существовали ли на самом деле в царской России люди, о которых пишет Р. Сет? В частности, реальны ли полковая дама, ставшая любовницей японского шпиона, и простоватый болтун-повар, снабдивший японского агента данными о новом русском военном корабле? Или эти люди — плод фантазии автора?

Трудно ответить на данный вопрос, да он и не столь важен.

Несомненно, вследствие беспечности, потери бдительности и прямой продажности чинов военного и гражданского аппарата царского правительства японцам удалось насадить на территории России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, разветвленную шпионскую сеть. Японская агентура получала данные военного характера. Однако, несмотря на все это, японская разведка, вопреки утверждениям Р. Сета, не справилась с главной задачей, стоявшей перед ней. Она не смогла точно определить состав и численность русской армии.

В книге А. И. Сорокина «Русско-японская война 1904—1905 гг.» по этому поводу говорится:

«Но несмотря на благоприятные условия, японская разведка, коварная по методам своей работы, действовала все же плохо. Так, Ноги (японский генерал. — Г. Г.) вплоть до падения Порт-Артура считал, что его гарнизон в августе — сентябре не превышал 15—20 тыс. человек. Или, наоборот, во время первого полугодия войны японцы вдвое преувеличивали силы русских на Дальнем Востоке, в январе они считали, что русские имеют полевых войск 120 тыс., а фактически имелось немногим более 60 тыс.; в первой половине июля они предполагали, что русские войска насчитывают 300 тыс., когда в действительности было 150 тыс. Это, несомненно, отразилось на темпах их продвижения»[1].

Английский военный писатель Лиддел Гарт следующим образом оценивает силы сторон к концу русско-японской войны:

«Японцы были настолько истощены в результате последнего безуспешного сражения под Мукденом, что были рады заключить мир с русскими, которые вели войну без всякого воодушевления, не втянув в нее и одной десятой доли своих наличных сил»[2].

Таким образом, приведенные примеры показывают, что Р. Сет явно преувеличивает успехи японской разведки во время русско-японской войны.

Обратимся ко второму примеру, к деятельности японской шпионской службы в США.

С тридцатых годов нашего века японская разведка начала наводнять территорию США своей агентурой. В дополнение к фактам, изложенным Р. Сетом, небесполезно прибавить свидетельство американских журналистов М. Сейерса и А. Кана[3].

По их утверждению, член общества «Черный дракон» (кокурюкай) Иидзука, работник японского консульства, прибывший в США в 1937 году, организовал «Лигу японских военнослужащих», насчитывавшую к 1941 году 7200 членов, и «Императорскую лигу дружбы», в которую входило 4800 человек. Обе эти лиги стали центрами шпионских организаций, орудовавших на Западном побережье США и на Гавайских островах.

После начала военных действий на Тихом океане во время обысков, произведенных американской контрразведкой в домах японцев, проживающих в США, были обнаружены запасы оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, карты, схемы, мощные фотоаппараты, средства сигнализации, коротковолновые радиостанции.

М. Сейерс и А. Кан утверждают, что японские консульства в американских городах являлись центрами шпионско-диверсионной деятельности, поддерживающими постоянную связь с бесчисленными японскими рыболовными судами, которые плавали в американских водах. Эти «рыболовные» суда были оборудованы мощными двигателями, коротковолновыми радиоустановками и сложными приспособлениями для промера глубин. Их команды состояли из агентов японской морской разведки.

По свидетельству М. Сейерса и А. Кана, импортные и экспортные компании, принадлежавшие японцам и находившиеся в США, также занимались сбором информации для военной разведки Японии.

О чем же свидетельствует столь широкий размах активности японской разведки на территории США? О больших достоинствах японской шпионской службы? Или, может быть, об искусстве японской агентуры?

Отнюдь нет. Японские шпионы действовали грубо, нагло, почти открыто. Их действия, как это отмечает и Р. Сет, были замечены американскими властями. И тем не менее решительных мер к пресечению шпионской и подрывной деятельности японской разведки на территории США вплоть до начала военных действий на Тихом океане они не принимали.

В советской историографии было принято считать, что союзники выиграли свою "пресловутую" битву за Атлантику уже 22 июня 1941-го года, когда "почти все ресурсы немцев были брошены на Восточный фронт". О том, что это мягко говоря не так, и сегодня мало кто знает. Любители флота уделяют больше внимания сражениям с участием грозных линкоров и крейсеров, огромных авианосцев и стремительных эсминцев, чем утомительным проводкам атлантических конвоев, сопровождаемых непредставительными шлюпами и корветами. Но каждый успешно проведенный конвой приближал победу союзников намного быстрее, чем например победа у мыса Матапан.

Тюрьма в Гуантанамо — самое охраняемое место на Земле. Это лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных тяжких преступлениях, в частности в терроризме, ведении войны на стороне противника. Тюрьма в Гуантанамо отличается от обычной тюрьмы особыми условиями содержания. Все заключенные находятся в одиночных камерах, а самих заключенных — не более 50 человек. Тюрьму охраняют 2000 военных. В прошлом тюрьма в Гуантанамо была настоящей лабораторией пыток; в ней применялись пытки музыкой, холодом, водой и лишением сна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Не каждый московский дом имеет столь увлекательную биографию, как знаменитые Сандуновские бани, или в просторечии Сандуны. На первый взгляд кажется несовместимым соединение такого прозаического сооружения с упоминанием о высоком искусстве. Однако именно выдающаяся русская певица Елизавета Семеновна Сандунова «с голосом чистым, как хрусталь, и звонким, как золото» и ее муж Сила Николаевич, который «почитался первым комиком на русских сценах», с начала XIX в. были их владельцами. Бани, переменив ряд хозяев, удержали первоначальное название Сандуновских.

В книге «Русский фактор» рассматриваются варианты переформатирования политико-экономической и военной систем современного мира, возможного развития Российской Федерации, постсоветского пространства и ЕАЭС в ближайшем и отдаленном будущем; говорится о значении общественно-политических и экономических процессов; предлагаются пути решения вопросов дальнейшего развития «Русского мира». Автор развивает острые, порой провокационные идеи, приводит мнения, высказывания известных политиков, писателей, ученых, общественных деятелей, основанные на достоверных, порой неоднозначных фактах, незнакомых или малоизвестных широкому российскому читателю. «Русский фактор» будет интересен читателям в России, так как помогает понять суть процессов, происходящих на ее юго-западных границах и в мире в силу того, что отражает видение ситуации из Москвы.

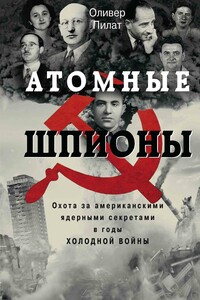

Книга представляет собой подробное исследование того, как происходила кража величайшей военной тайны в мире, о ее участниках и мотивах, стоявших за их поступками. Читателю представлен рассказ о жизни некоторых главных действующих лиц атомного шпионажа, основанный на документальных данных, главным образом, на их личных показаниях в суде и на допросах ФБР. Помимо подробного изложения событий, приведших к суду над Розенбергами и другими, в книге содержатся любопытные детали об их детстве и юности, личных качествах, отношениях с близкими и коллегами.

В книге «Приговор народа» собрана небольшая часть документов и откликов, которые появились в нашей периодической печати в дни процесса над контрреволюционным, антисоветским, троцкистским центром. Но и то немногое, что здесь собрано, с чрезвычайной яркостью выражает всю силу ненависти и гнева советского народа против контрреволюционных троцкистов — врагов, изменников и предателей родины, подлых вредителей, кровавых псов фашизма и поджигателей войны, против врагов всего передового человечества.