Тарковский и я. Дневник пионерки - [16]

Самое дикое и нелепое состояло в том, что в «немилость», как правило, попадали художники, по-существу ничем «не провинившиеся» перед советским отечеством и ни в коей мере не покушавшиеся на его устои. Откуда, собственно говоря, было браться таким лентам, утверждаемых и субсидируемых Госкино? Неслучайно много лет спустя на пресс-конференции в Милане, объявляя о своем вынужденном, намерении остаться, Тарковский настойчиво и справедливо указывал на то, что никогда не был диссидентом у себя на родине.

Более того, в своей общественно-социальной практике Тарковский никогда не бузил и не скандалил, демонстрируя скорее свою «лояльность», которую стоящие у власти не поняли, не оценили и не сумели принять. Он избегал западных журналистов, чурался всяких двусмысленных в политическом отношении заявлений в противоположность, скажем, Юрию Любимову, делавшему на этом своеобразный капитал. Это были средства не из его арсенала. И в этом контексте мне припоминается следующий довольно курьезный случай.

Я дружила со славистом из Швеции Пер-Арне Бодином. Он часто бывал в Москве в конце 70-х, и я рассказывала ему о «Книге сопоставлений», которую уже не приняли к печати в издательстве «Искусство». Тогда он предложил опубликовать у себя дома какой-нибудь отрывок из этой рукописи. Я была в восторге, и Андрей, казалось, тоже с радостью согласился с этим предложением.

Я сделала соответствующие выжимки из текста, и, казалось бы, все складывалось как нельзя более удачно, потому что Андрей как раз планировал поездку в Швецию. То есть собирался взять с собой одобренный им кусок из книги. Однако, вернувшись из поездки, к которой мы еще вернемся, он сказал мне, что, к сожалению, в суматохе «забыл» этот текст дома.

Я догадалась, что его «забывчивость» объясняется лишь нежеланием рисковать только тогда, когда он тут же предложил мне опубликовать в Швеции тот же текст, но не как отрывок из нашей книги, а, как мое интервью с ним, то есть под моим именем. Тогда, в случае неприятностей вся вина за эту публикацию ложилась бы на меня.

Маленькая хитрость Маэстро была понятна, но нисколько не смутила меня, питавшуюся лишь неугасимым «пионерским задором». Чего не сделаешь ради святого искусства?! Таким образом в пятом номере журнала «Artes» за 1981 год можно прочитать перекомпанованный для шведов кусок из книги, озаглавленный следующим образом: «Ольга Суркова. Беседа с Тарковским» и уже гораздо мельче первоначальный заголовок «Ощущение демиурга».

А казалось бы чего было опасаться ему, режиссеру с мировым именем такой мелочевки? Но подашь ты… Что касалось меня лично, то я, как Зоя Космодемьянская, была бы счастлива и готова тогда «пострадать» хоть за эту публикацию на глазах у Андрея и всей московской общественности, но не пришлось, увы… А душа прямо-таки рвалась к подвигам… Вот какие странные коленца откалывала наша тогдашняя жизнь…

Я думаю очень важно для осознания общественной позиции Тарковского помнить, что до пресс-конференции в Милане в июле 1984 года он ни разу не выступал не только с прямыми, но даже косвенными заявлениями сколько-нибудь сомнительными в политическом отношении. Ему казалось, наверное, что на фоне диссидентского движения это «умолчание» каким-то образом зачтется ему во благо вершителями художественных судеб. Невмешательство в общественную жизнь, которой он чурался тоже, казалось ему некоторым гарантом его больших художественных свобод. Таким образом мне представляется, что в своих наследственных генах Тарковский нес не только традицию великой русской культуры, но и страх, так или иначе пережитый его родителями и так емко иллюстрированный в «Зеркале» сценой в типографии. Конечно, не о трусости режиссера идет речь или заведомой «лжи во спасение», но о своеобразной интеллигентской фигуре умолчания, усвоившей уроки декабризма и не желающей мызгаться ни в какой грязной общественно-политической практике.

Помню, с какой решимостью и брезгливым негодованием отверг Тарковский предложение участвовать в выставке «Искусство „андерграунда“ за железным занавесом», организованной в Венеции, повторяя, что он не «желает быть игрушкой ни в чьих политических целях»! И в этом своем намерении Тарковский был честен и чист перед собою, а потому тем более совершенно искренне недоумевал, почему и за что именно он, «ни в чем не провинившийся» (хотя мог бы, предлагали!) все-таки попал в немилость. Что плохого увидели в том, что он «старался придать советскому киноискусству философскую глубину и значимость»? Ведь он по-настоящему так любил и ценил Россию с ее историей и ее культурой!

Сколько горечи прочитывается в письме к Андропову:

«Смею надеяться, что я все же внес кое-какой вклад в развитие нашего советского киноискусства (выделено мною — О. С.) и постарался приумножить его славу. На кинофестивале в Канне в 1982 году Госкино не только не поддержал меня как советского режиссера с фильмом „Ностальгия“, который я сделал от всего сердца, как картину рассказывающую о невозможности для советского человека жить вдали от Родины и в которой многие критики и функционеры усмотрели критику Запада, но сделали все, чтобы разрушить ее успех на фестивале»…

Дорогой друг!Перед вами первый номер нашего журнала. Окинув взором современное литературное пространство, мы пригласили на нашу поляну тех, кто показался нам хорошей компанией. Но зачем? — вероятно воскликните вы. — Для чего? Ведь давно существует прорва журналов, которые и без того никто не читает! Литература ушла в Интернет, где ей самое место. Да и нет в наше время хорошей литературы!.. Может, вы и правы, но что поделаешь, такова наша прихоть. В конце концов, разориться на поэзии почетней, чем на рулетке или банковских вкладах…

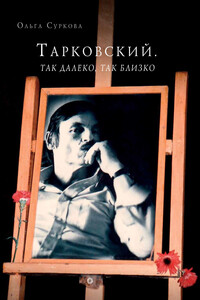

Сборник работ киноведа и кандидата искусствоведения Ольги Сурковой, которая оказалась многолетним интервьюером Андрея Тарковского со студенческих лет, имеет неоспоримую и уникальную ценность документального первоисточника. С 1965 по 1984 год Суркова постоянно освещала творчество режиссера, сотрудничая с ним в тесном контакте, фиксируя его размышления, касающиеся проблем кинематографической специфики, места кинематографа среди других искусств, роли и предназначения художника. Многочисленные интервью, сделанные автором в разное время и в разных обстоятельствах, создают ощущение близкого общения с Мастером.

«Время идет не совсем так, как думаешь» — так начинается повествование шведской писательницы и журналистки, лауреата Августовской премии за лучший нон-фикшн (2011) и премии им. Рышарда Капущинского за лучший литературный репортаж (2013) Элисабет Осбринк. В своей биографии 1947 года, — года, в который началось восстановление послевоенной Европы, колонии получили независимость, а женщины эмансипировались, были также заложены основы холодной войны и взведены мины медленного действия на Ближнем востоке, — Осбринк перемежает цитаты из прессы и опубликованных источников, устные воспоминания и интервью с мастерски выстроенной лирической речью рассказчика, то беспристрастного наблюдателя, то участливого собеседника.

«Родина!.. Пожалуй, самое трудное в минувшей войне выпало на долю твоих матерей». Эти слова Зинаиды Трофимовны Главан в самой полной мере относятся к ней самой, отдавшей обоих своих сыновей за освобождение Родины. Книга рассказывает о детстве и юности Бориса Главана, о делах и гибели молодогвардейцев — так, как они сохранились в памяти матери.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поразительный по откровенности дневник нидерландского врача-геронтолога, философа и писателя Берта Кейзера, прослеживающий последний этап жизни пациентов дома милосердия, объединяющего клинику, дом престарелых и хоспис. Пронзительный реализм превращает читателя в соучастника всего, что происходит с персонажами книги. Судьбы людей складываются в мозаику ярких, глубоких художественных образов. Книга всесторонне и убедительно раскрывает физический и духовный подвиг врача, не оставляющего людей наедине со страданием; его самоотверженность в душевной поддержке неизлечимо больных, выбирающих порой добровольный уход из жизни (в Нидерландах легализована эвтаназия)

Автор этой документальной книги — не просто талантливый литератор, но и необычный человек. Он был осужден в Армении к смертной казни, которая заменена на пожизненное заключение. Читатель сможет познакомиться с исповедью человека, который, будучи в столь безнадежной ситуации, оказался способен не только на достойное мироощущение и духовный рост, но и на тшуву (так в иудаизме называется возврат к религиозной традиции, к вере предков). Книга рассказывает только о действительных событиях, в ней ничего не выдумано.

У меня ведь нет иллюзий, что мои слова и мой пройденный путь вдохновят кого-то. И всё же мне хочется рассказать о том, что было… Что не сбылось, то стало самостоятельной историей, напитанной фантазиями, желаниями, ожиданиями. Иногда такие истории важнее случившегося, ведь то, что случилось, уже никогда не изменится, а несбывшееся останется навсегда живым организмом в нематериальном мире. Несбывшееся живёт и в памяти, и в мечтах, и в каких-то иных сферах, коим нет определения.