Танковая мощь СССР. Часть 3. Золотой век - [7]

«Перечень главнейших бронебойных средств германской фашистской армии:

1. Бронебойные и подкалиберные 50-мм снаряды противотанковых и танковых пушек с длиной ствола 60- 70 калибров.

2. Бронебойные и подкалиберные 37- мм снаряды противотанковых и танковых пушек с длиной ствола 50 калибров.

3. Бронебойные 75-мм снаряды противотанковых и танковых пушек с длиной ствола 40-45 калибров.

4. Бронебойные и подкалиберные 76,2-мм снаряды противотанковых и танковых пушек с длиной ствола 55 калибров.

5. 88-мм и 105-мм бронебойные снаряды танковых, самоходных, зенитных и корпусных орудий

6. Прочие малокалиберные 20-47- мм германские и трофейные противотанковые орудия…»

И в конце перечня делался такой прогноз:

«К концу тек. года можно ожидать повышение роли крупнокалиберных танковых и противотанковых пушек, так как увеличение калибра выгодно не только с точки зрения лучшей пробиваемости, но также лучшего разрушительного действия снаряда по укреплению или живой cute… Однако, роль 50-мм орудий, останется, вероятно, главенствующей…»

Видимо, исходя из этого или подобного прогноза и составлялся план усиления броневой защиты отечественных танков, которое следовало осуществить в начале – середине 1943 г.

Собственно, вопросы усиления бронирования советских танков поднимались еще осенью 1942 г., когда нужно было улучшить защиту танков от широко примененных в боях августа 1942 г. на фронте подкалиберных боеприпасов.

Макет экранирования Т-34 группы И. Бурцева сбоку-сзади. 1943 г.

Макет экранирования Т-34 группы И. Бурцева спереди. 1943 г.

Проведенные в августе – ноябре испытания бронекорпусов танков Т-60, «Валентайн» и Т-34 показали, что броневая зашита танка Т-60 недостаточна для применения указанного танка в бою против противника, вооруженного противотанковой артиллерией любого типа; броневая защита танка «Валентайн» эффективна против бронебойного и подкалиберного 37-мм снаряда, а также бронебойного снаряда 50-мм противотанковой пушки РаК 38… Броневая же зашита танка Т-34 от огня 37-мм и 50-мм немецких бронебойных снарядов на дистанции свыше 300 м удовлетворительна. 50- мм подкалиберный же снаряд остается очень эффективным против брони Т-34 на всех дистанциях. «Необходимо срочно, не откладывая, разработать комплекс мер по yсилению бронирования танка Т-34 против бронебойных подкалиберных катушечных боеприпасов», – звучало практически во всех отчетах и рекомендациях того времени.

Понятно, что именно этому вопросу и уделялось особое внимание при разработке комплекса мер по улучшению бронирования танка Т-34 в конце 1942 – начале 1943 г.

Решением этого вопроса занималась особая группа сотрудников НИИ-48 и завода № 112 под общим руководством инженера-полковника И. Бурцева.

В ходе выполнения работ была разработана схема экранировки 10- и 16-мм броневыми листами высокой твердости, причем лобовая часть танка была свободна от экранов. а борта и корма корпуса и башни защищались наклонно установленными листами брони (над т.н. «надкрылками» или «подкрылками» корпуса) и листами брони, свисавшими за пределами ходовой части (зашита вертикальных бортов корпуса). Экран планировалось устанавливать на расстоянии 70-150 мм от основной брони. Кроме того, уголковым экраном была защищена также балка носа Т-34. пробивавшаяся бронебойным 37-мм и 50-мм снарядом. Подобное экранирование увеличивало массу Т-34 на 3-3.5 т.

Макет экранированного корпуса в натуральную величину был изготовлен и испытан в начале 1943 г. и показал хорошие результаты. Но экранированные в опытном порядке танки, брошенные в бой, встретили совершенно новые противотанковые орудия – 75-мм РаК 40. против которых экраны оказались неэффективными. Указанные орудия вели огонь бронебойными снарядами. которые сбивали экраны и пробивали даже лобовую броню танка, прежде практически неуязвимую от огня 37-мм и 50-мм противотанковых пушек.

Однако в марте – апреле 1943 г. к идее экранирования корпуса и башни Т-34 вернулись вновь, но на сей раз толщина брони экранов была увеличена до 20 мм, а схема их установки немного упростилась.

Теперь все экраны крепились вертикально, образуя вокруг танка коробку со съемными листами, расположенными в нижней части бортов. Высота коробки была таковой. чтобы обеспечить угол склонения орудия в 3-5°.

Испытания этого варианта экранирования были проведены в мае 1943 г. и показали «многообещающие результаты». Например, стрельбы снаряженным 75-мм немецким бронебойным снарядом приводили к его преждевременному разрыву, так как бронекоробка и играла роль «взводяшей брони». Снаряды калибра 37 мм и 50 мм, в том числе и подкалиберные, приходясь в экран под некоторым углом, нормализовались, теряя свою кинетическую энергию, срывая «катушку»…

Понятно, что усиление брони отечественных танков экранированием было наиболее быстрым решением. Но на этом очевидном и благом пути танкостроителей подстерегала острая нехватка броневого проката, ибо в начале 1943 г. не хватало не только толстых 45-75- мм, но также и тонких 10-30-мм броневых листов.

Поэтому весной 1943 г. вновь вернулись к идее усиления бронирования уже изготовленных танков посредством использования железобетона. Совместные исследования НИИ-48 и ОКБ-43 показали, что простое нанесение подушки железобетона толщиной всего 23-40 мм на поверхность брони танка работает не только как обыкновенное дополнительное бронирование, но при попадании снаряда под сравнительно большим углом встречи, скалываясь, не дает бронебойному сердечнику «закуситься», чтобы произошел доворот снаряда в сторону нормали при пробитии. Таким образом, нанесенный слой железобетона увеличивал склонность тупоголового снаряда к рикошету… Однако бетонная подушка могла быть нанесена на поверхность брони только вручную и должна была подвергаться сложной технологии сушки, поэтому такой способ увеличения бронирования был признан неравноценным ожидаемым результатам.

Выдержите и руках справочное издание «Самоходная артиллерия вермахта», о котором столько говорили год назад Надеемся, что Вы уже просмотрели его и вам понравилось полиграфическое исполнение, а при более внимательном ознакомлении вы оцените и его содержание. Составляя предлагаемый справочник, автор постарался выполнить те пожелания, которые вы высказывали в своих письмах Так, например, в данном издании увеличено количество фотографий, среди которых уже нет мертвых памятников и уродств современных музеев.

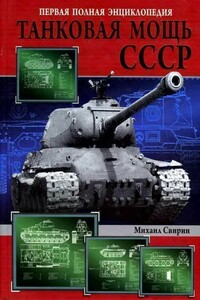

Современный танк является наиболее совершенным образцом сухопутной боевой техники. Это сгусток энергии, воплощение боевой мощи, могущества. Когда танки, развернутые в боевой порядок, устремляются в атаку, они несокрушимы, как божья кара… В одно и то же время танк красив и уродлив, пропорционален и аляповат, совершенен и уязвим. Будучи установленным на постамент, танк являет собой законченное изваяние, способное заворожить… Советские танки всегда были признаком могущества нашей страны. Большинство немецких солдат, воевавших на нашей земле в 1941-1945 гг., называли три веши, больше всего запомнившиеся им, – русские просторы, морозы и танки.

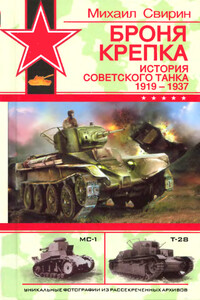

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.

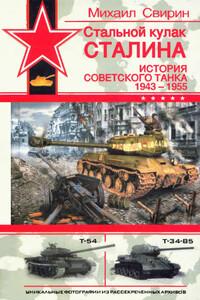

Танки 1943-1955 годов стали последними танками сталинской эпохи – танками, которые помогли приблизить победу в великой войне XX века. Ни одна из крупных наступательных операций Красной армии второй половины войны не проводилась без масс танков. Концентрация их на главных направлениях Белорусской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской операций не знала аналогов. Немецко-фашистская армия так и не смогла воспрянуть после потерь масс танковых войск в летнем сражении 1943 года. И перешла от действий танковых групп и танковых армий к операциям с использованием небольших танковых соединений.В этот период советские танкостроители смогли дать армии тысячи простых и дешевых, но надежных и современных боевых машин, обладающих весьма достойными характеристиками, тогда как Германия отставала если не в качестве, то в количестве боевых машин на фронте.Так каким был этот путь? Путь от освоения сырых и еще не вполне надежных боевых машин к тьме "бронированной саранчи" (как ее называли за рубежом), которая наводила страх на все страны мира в конце 1940-х – начале 1950-х? Каков был путь развития "танка Победы" в этот ответственный момент?На эти вопросы призвана ответить новая книга Михаила Свирина, основанная на документах конца войны и первых послевоенных лет.

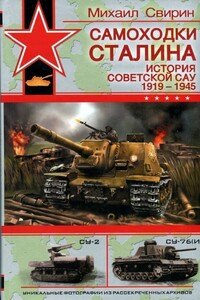

Уже в годы Первой мировой практически во всем мире начали понимать, что полевая артиллерия на конной тяге не соответствует резко возросшим требованиям ведения боевых действий. Артиллерийские орудия того времени были очень уязвимы на марше от огня противника, не обладали достаточной подвижностью и требовали затрат времени на подготовку к стрельбе. А армии всех стран в то время особо нуждались в новых образцах артиллерийского вооружения, способных быстро менять свое местоположение, свободно передвигаться по бездорожью вместе с пехотой и надежно защищать свой расчет от неприятельского огня.

Возможно кого-то удивит выбор темы данного издания, так как семь десятков выпущенных «Ягдтигров» почти ничем не проявили себя на поле боя. Вполне правильно звучат высказывания некоторых исследователей о том, что затраты на изготовление таких исполинов не окупились и они стали всего лишь символом «всесокрушающей мощи германской армии». Но тем не менее, сам факт их создания и боевого применения в агонизирующем «третьем рейхе» очень интересен. К сожалению, малое количество выпущенных «Ягдтигров» оставило крайне незначительный объем фактического материала об их создании и использовании.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Полная история создания, совершенствования и боевого применения советского танка – с 1919 года, когда было принято решение о производстве первого из них, и до смерти Сталина. Первое издание 3-томной «Истории советского танка» Михаила Свирина стало настоящим событием в военно-исторической литературе, одним из главных бестселлеров жанра. Для нового, расширенного и исправленного и окончательного издания, фактически закрывающего тему, автор радикально переработал и дополнил свой труд эксклюзивными материалами и фотографиями из только что рассекреченных архивов.