Там - [8]

Тягостны превращения вещей, поскольку меняется имя, форма. Лорка представил замедленный процесс метафорического действия. Стихотворение есть перечисление метафор: лошадь — собака; собака — ласточка; ласточка — пчела…до метафоры; лошадь — гипсовый лук. Текст допускает множество толкований: от мучительного превращения лошади в кентавра до метафорического перерождения одной вещи в другую. Такова композиция произведения: одна цельная метафора делится на несколько дробных. Таково чудо метафорической трансформации. Трудно найти в обычном вербальном значении нечто общее меж собакой, ласточкой и пчелой, да и как они, соединившись, составят лошадь? Но имена слов сочетаются, переходят, перетекают друг в друга, ибо они не связаны законами логики. Обычная поэзия строит фразы, равно как и проза, по стандартным грамматическим правилам, так как полагает слова знаками вещей, оторванными от вещей. Имена допускают полную свободу, любые варианты, потому поэзия сюрреализма, лишенная обязательности социальных, идеологических и психологических конвенций, производит впечатление либо полного абсурда, либо непринужденной игры. «Поэзия делается из слов, а не из мыслей», — эта максима Малларме восторжествовала в новой лирике. Неудивительно, «что лошадь стрелоостро вытягивается из розы, и серая роза выпадает из ее зубов.» Неудивительно, что «сахару стебля розы снятся в пробуждении лезвия ножей.»

И ножи? Они пребывают без ножен, «как луна без стойла» и жаждут крови. «Сколько обнаженности в поисках вечного пурпура!» Но серия метафор трансформирует лошадь в кентавра и тягость в легкость. Сам поэт вовлекается в процесс метафоризации. Какого пламенного ангела ищу я сам? Не в том смысле, что он хочет стать ангелом. Он участвует в общей трансформации, он — ласточка и пчела, он — стрелоострый стебель, которому снятся лезвия, неизвестно, куда бы его затянуло метафорическое движение? Но в желании лошади достигнуть уровня кентавра он может всего лишь почувствовать парадоксальный гипсовый лук. Этот лук «велик, невидим, минимален, совершенно без тягости.» Это имя, а не слово.

Личные местоимения в современной лирике

От Катулла до Готфрида Бенна поэзия так или иначе отражала «я». Без «я» — простого, делового, бытового, административного, официального, тайного, словом, художественного «я» стихотворение было немыслимо. Для подчеркивания скрытости или отдаленности «я» заменялось на «ты» или «он», для выражения воображаемого единомыслия с читателем «я» растворялось в «мы». Для передачи сложности или распада личности появлялось второе «я», как в строках испанского поэта Хуана Рамона Хименеса:

Стихотворение не так уж просто при внимательном чтении. Оно может относиться к двойнику, лучшему «я», к душе и даже ангелу-хранителю. Оно может относиться к вымечтанному или вычитанному субъекту, к шизофренической проекции «я» на киногероя или к воспоминанию о сновидении. Стихотворение побуждает размышлять о какой-то другой стороне жизни, о том, что никогда не приходило в голову. Мы нашли решение. Поэзия создается для размышления о бесконечном количестве людей, фактов, событий, взаимоположений, сновидений, ситуаций, проблем, теорий, фантазмов, которые нас не касаются да и вообще никого не касаются. В отличие от прозы, поэзия расширяет область ненужного, никчемного, бесполезного, заоблачного до невероятных размеров. В отличие от кино и телепродукции, много стихотворных строк претендует на серьезность. И действительно, читая поэзию, удивляешься иной раз: как мало в мире важного и необходимого по сравнению с «мусорной свалкой» (образ) всего остального.

Поэзия в традиционном смысле. Стихотворение Хименеса не отмечено категорией времени, его можно без особого ущерба отнести к любой эпохе, его тема вечна: индивидуальные отношения с двойником или лучшим «я» или душой — можно по разному назвать весьма условного героя стихотворения. Строки Хименеса, очень личные, очень сокровенные, не имеют ни малейшей связи с современной поэзией. Персонаж современного стихотворения целиком поглощен новой быстротекущей жизнью: он одинок, недоволен условиями бытия своего и большинства людей, хотя на последних ему наплевать, он устал бродяжить, ночевать в случайных отелях, продираться в безалаберщине и суматохе. Он может обращаться к себе на «ты», чтобы подчеркнуть бессмысленность и безликость собственного «я», но это «я» чувствуется в каждой строке. Такова «Зона» Гийома Аполлинера.

Что такое миф? Какое место он занимает в жизни современного человека? Нужны ли нам мифы? Книга Евгения Головина «Мифомания» не только дает новые, неожиданные ответы на эти вопросы, но и загадывает новые загадки. Древняя Греция и Возрождение, алхимия и магия, каббала и масонство — мифы разных эпох и традиций как в калейдоскопе сменяют друг друга: от Античности мы вдруг переходим к «современной мифологии», от фольклора и средневековых трактатов — к западноевропейской поэзии XIX века.Исследуя природу мифа, пересказывая его по-своему, автор приходит к убеждению, что миф — это самое сокровенное, что есть в человеке, это основа человеческой личности, свидетельство ее уникальности.

Книга известного философа и литературоведа Е. Головина посвящена исследованию тайной стороны культуры — литературы, поэзии, алхимических текстов, древних и современных мифов. Дается интерпретация важнейших герметических символов, поэтических намеков, тончайших траекторий творческой фантазии.Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философией, культурологией, эзотеризмом, историей искусств.

Эта книга написана в тенденции свободного обращения с темой. В нашу эпоху тотальной специализации человек сугубо профессионален. Все меньше тем подлежит вольному толкованию. Это грустно, весьма грустно. Данный текст рассчитан на дилетантов, бездельников, вообще на людей легкомысленных, которые все же нашли время, чтобы научиться читать.http://fb2.traumlibrary.net.

Творчество Василия Шумова рассмотрено с позиций современного искусства, философии и мистики. Это на сегодня единственная в своем роде книга, которая создаст правильное представление и подход к восприятию работ Василия Шумова и группы Центр. Книга написана в более сложном ключе чем традиционные материалы на темы рок-музыки.

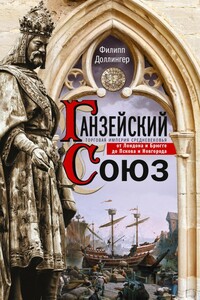

Ганза – или Ганзейский союз купечества торговых городов на севере Германии – уникальное явление европейской жизни XII–XVII вв. Ганзейские купцы снабжали Запад русскими мехами и воском, польской пшеницей, венгерской и шведской медью. На Восток они возили фламандское, голландское и английское сукно, французские и португальские соль и вина. Во многом благодаря им Скандинавия и Восточная Европа познакомились с западной литературой, готической архитектурой и живописью эпохи Возрождения. В течение 500 лет Ганза способствовала налаживанию экономических, политических, общественных и культурных связей между Западной и Восточной Европой.

Аннотация издательства: «Книга представляет собой критический очерк взглядов двух известных буржуазных идеологов, стихийно отразивших в своих концепциях культуры духовный кризис капиталистического общества. Г. Корф прослеживает истоки концепции «прогрессирующей рационализации» М. Вебера и «критической теории» Г. Маркузе, вскрывая субъективистский характер критики капитализма, подмену научного анализа метафорами, неисторичность подхода, ограничивающегося поверхностью явлений (отрицание общественно-исторической закономерности, невнимание к вопросу о характере способа производства и т.

Вот уже четыреста лет Инкская империя занимает особое место в политических рассуждениях европейцев. Это связано еще с размышлениями испанцев времен Конкисты, которые познакомились с этим государством накануне его краха. Инкская империя, даже больше, чем империя ацтеков, вызвала удивление завоевателей своей инфраструктурой, богатством, хранившимся на огромных складах, и организацией производства и обмена товарами, ничего подобного которой в Европе не было.

"Ясным осенним днем двое отдыхавших на лесной поляне увидели человека. Он нес чемодан и сумку. Когда вышел из леса и зашагал в сторону села Кресты, был уже налегке. Двое пошли искать спрятанный клад. Под одним из деревьев заметили кусок полиэтиленовой пленки. Разгребли прошлогодние пожелтевшие листья и рыхлую землю и обнаружили… книги. Много книг.".

Дэниэл Тюдор работал в Корее корреспондентом и прожил в Сеуле несколько лет. В этой книге он описывает настоящую жизнь северокорейцев и приоткрывает завесу над одной из самых таинственных стран мира. Прочитав эту книгу, вы удивитесь тому, какими разными могут быть человеческие ценности.

Новая книга политолога с мировым именем, к мнению которого прислушивается руководство основных государств, президента Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина – это попытка впервые разобраться в образе мыслей и основных ценностях, разделяемых большинством жителей США, понять, как и кем формируется американский характер, каковы главные комплексы и фобии, присущие американцам, во что они верят и во что не верят, как смотрят на себя, свою страну и весь мир, и главное, как все это отражается в политике США.