Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина) - [5]

Переправой распоряжался толстый немолодой полковник – южанин по виду. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, полковник подобрал толстый живот, сделал несколько шагов навстречу, вытянулся и, почему-то – Лопатин еще не понял почему – уже заранее волнуясь, доложил, что он командир полка полковник Бабуров и что во вверенном ему полку все в порядке.

– Чем сейчас заняты? – спросил Пантелеев, внимательно глядя на него.

Полковник сказал, что сейчас он занят тем, что отправляет вот эти две роты на Арабатскую Стрелку и сам тоже переправляется туда.

– Верно ли, что не то вечером, не то ночью на вашу Арабатскую Стрелку немцы пролезли? – спросил Пантелеев.

Полковник ответил, что нет, что на Арабатской Стрелке все укреплено, организована оборона и сведения о немцах неверны.

– А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете?

– Я еду… – Полковник начал фразу быстро и уверенно, но посредине сник. – Я еду потому, что… потому, чтобы там все было обеспечено.

– Так вы же говорите, что у вас там и так все обеспечено, – неумолимо продолжал Пантелеев.

– Так точно, обеспечено, но я еще хочу обеспечить…

Пантелеев недоверчиво усмехнулся и приказал, чтобы ему сейчас же дали моторку – ехать на тот берег одновременно с переправлявшейся ротой.

– Поедем посмотрим, какой там у них порядок, – сказал он Лопатину, грузно перешагивая через борт моторки.

Полковник, севший в моторку вместе с ними, полунедоуменно, полузаискивающе поглядел на Лопатина, которому член Военного совета сказал «посмотрим, какой там у них порядок».

Лопатин отвел глаза. Ему стало стыдно за этого растерявшегося человека.

Пантелеев всю дорогу молчал с таким видом, что ни у кого не возникало желания с ним заговорить. «Что бы вы мне теперь тут ни болтали, я вам не верю, – говорил его вид, – не верю и не буду терять времени ни на вопросы, ни на выслушивание ваших ответов. Сам поеду, сам посмотрю и сам себе отвечу».

Берег, к которому подошла моторка, оказался таким же пологим, как и тот, от которого она отчалила. День был жаркий, сухой, вовсю палило солнце. У самой переправы грелись на солнце минометчики, а чуть подальше отдыхало еще два десятка недавно переправившихся солдат. Обстановка показалась Лопатину совершенно мирной. Еще более мирный вид придавали ей работавшие на переправе рыбаки. Не чувствуя себя ни у кого в подчинении, они на глазах у начальства курили трубки и самокрутки и, громко и весело перекрикиваясь с лодки на лодку, обсуждали, где в обед лучше будет варить уху – на том или на этом берегу.

Лопатин не сразу поверил, когда ему сказали, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от неожиданно ворвавшихся в Геническ немцев, оставив родной город, жен и детей.

– Ну, где у вас штаб батальона? – едва успев ступить на землю, спросил Пантелеев у Бабурова. – Как будем добираться?

– Сейчас машина подойдет, товарищ дивизионный комиссар. – Судя по лицу полковника, он ожидал упрека за то, что дивизионный комиссар уже переправился, а машина ему еще не подана, но Пантелеев только кивнул.

Отойдя на два десятка шагов, Бабуров поманил к себе пальцем какого-то младшего командира, должно быть виновного в том, что машины еще нет на месте, и стал неслышно, но свирепо распекать его. Лопатин видел, как у полковника сердито дрыгали заросшие седой щетиной красные обвислые щеки.

Пантелеев, по-прежнему не выражая желания ни с кем разговаривать, угрюмо шагал взад и вперед по берегу. Лопатин вынул из планшета карту, чтобы сориентироваться, в какой точке Арабатской Стрелки они высадились. Отделяя Сиваш от Азовского моря, окаймленная с двух сторон голубовато-синей водой, на карте лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову; на севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Всего месяц назад Лопатин ехал в Крым именно через этот город, через мост, который теперь, как говорят, взорван, через эту самую Арабатскую Стрелку, на берегу которой он сейчас стоял.

Судя по карте, отсюда до северного конца Стрелки было километров пятнадцать. «А впрочем, – подумал он, – туда, до самого конца, сейчас вряд ли доберешься». Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел оттуда, сверху, на Арабатскую Стрелку, похожую с горы на очень широкое, желтовато-серо о шоссе, идущее прямо через море. Немцы, которые теперь сидели в Геническе, наверное, просматривали далеко вглубь все, что было на Арабатской Стрелке.

«Смотри там, у Пантелеева, а то и сам угробится, и тебя угробит, я его знаю», – вспомнил Лопатин телефонный хохоток редактора, и его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую Стрелку сверху, из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, которые Лопатин знал за собой, и, как всегда, ему показалось, что другие могут заметить это. Он обернулся и взглянул на Пантелеева.

Но Пантелеев по-прежнему сердито ходил по берегу, думая о чем-то споем.

– Эй! – услышал Лопатин вместе с отчаянным скрипом тормозов пронзительный женский голос. Прямо перед ним остановилась полуторка, за рулем которой сидела белобрысая девушка в голубом выцветшем платье и белой запыленной косынке. Даже через стекло кабины было видно, какие у нее отчаянные голубые глаза и веснушки, такие крупные, какие бывают только у огненно-рыжих мальчишек.

Роман К.М.Симонова «Живые и мертвые» — одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне.«… Ни Синцов, ни Мишка, уже успевший проскочить днепровский мост и в свою очередь думавший сейчас об оставленном им Синцове, оба не представляли себе, что будет с ними через сутки.Мишка, расстроенный мыслью, что он оставил товарища на передовой, а сам возвращается в Москву, не знал, что через сутки Синцов не будет ни убит, ни ранен, ни поцарапан, а живой и здоровый, только смертельно усталый, будет без памяти спать на дне этого самого окопа.А Синцов, завидовавший тому, что Мишка через сутки будет в Москве говорить с Машей, не знал, что через сутки Мишка не будет в Москве и не будет говорить с Машей, потому что его смертельно ранят еще утром, под Чаусами, пулеметной очередью с немецкого мотоцикла.

Роман «Последнее лето» завершает трилогию «Живые и мертвые»; в нем писатель приводит своих героев победными дорогами «последнего лета» Великой Отечественной.

«Между 1940 и 1952 годами я написал девять пьес — лучшей из них считаю „Русские люди“», — рассказывал в своей автобиографии Константин Симонов. Эта пьеса — не только лучшее драматургическое произведение писателя. Она вошла в число трех наиболее значительных пьес о Великой Отечественной войне и встала рядом с такими значительными произведениями, как «Фронт» А. Корнейчука и «Нашествие» Л. Леонова. Созданные в 1942 году и поставленные всеми театрами нашей страны, они воевали в общем строю. Их оружием была правда, суровая и мужественная.

События второй книги трилогии К. Симонова «Живые и мертвые» разворачиваются зимой 1943 года – в период подготовки и проведения Сталинградской битвы, ставшей переломным моментом в истории не только Великой Отечественной, но и всей второй мировой войны.

1942 год. В армию защитников Сталинграда вливаются новые части, переброшенные на правый берег Волги. Среди них находится батальон капитана Сабурова. Сабуровцы яростной атакой выбивают фашистов из трех зданий, вклинившихся в нашу оборону. Начинаются дни и ночи героической защиты домов, ставших неприступными для врага.«… Ночью на четвертый день, получив в штабе полка орден для Конюкова и несколько медалей для его гарнизона, Сабуров еще раз пробрался в дом к Конюкову и вручил награды. Все, кому они предназначались, были живы, хотя это редко случалось в Сталинграде.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

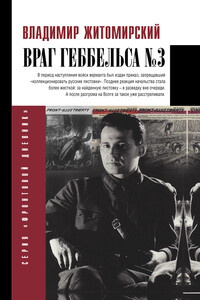

Художник-график Александр Житомирский вошел в историю изобразительного искусства в первую очередь как автор политических фотомонтажей. В годы войны с фашизмом его работы печатались на листовках, адресованных солдатам врага и служивших для них своеобразным «пропуском в плен». Вражеский генералитет издал приказ, запрещавший «коллекционировать русские листовки», а после разгрома на Волге за их хранение уже расстреливали. Рейхсминистр пропаганды Геббельс, узнав с помощью своей агентуры, кто делает иллюстрации к «Фронт иллюстрирте», внес имя Житомирского в список своих личных врагов под № 3 (после Левитана и Эренбурга)

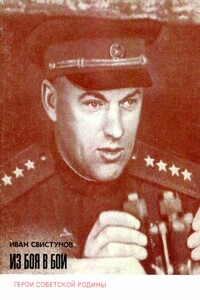

Эта книга посвящена дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому.В центре внимания писателя — отдельные эпизоды из истории Великой Отечественной войны, в которых наиболее ярко проявились полководческий талант Рокоссовского, его мужество, человеческое обаяние, принципиальность и настойчивость коммуниста.

Книга о людях интернационального долга: военных советниках, инструкторах, переводчиках, работающих в сложных условиях за рубежом.«Воспоминание об Алмазных горах» — продолжение уже известной читателю повести «Гадание на иероглифах».«Легенда об одной любви» посвящена Екатерине Александровне Максимовой, жене легендарного разведчика Рихарда Зорге.Роман «Чудо революции» — о знаменитом сибирском партизане — чекисте Петре Щетинкине.Книга рассчитана на массового читателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В новую книгу писателя В. Возовикова и военного журналиста В. Крохмалюка вошли повести и рассказы о современной армии, о становлении воинов различных национальностей, их ратной доблести, верности воинскому долгу, славным боевым традициям армии и народа, риску и смелости, рождающих подвиг в дни войны и дни мира.Среди героев произведений – верные друзья и добрые наставники нынешних защитников Родины – ветераны Великой Отечественной войны артиллерист Михаил Борисов, офицер связи, выполняющий особое задание командования, Геннадий Овчаренко и другие.

«… Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну книгу – из записок Лопатина, – книгу о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами.Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные друг с другом общим героем маленькие повести («Пантелеев», «Левашов», «Иноземцев и Рындин», «Жена приехала»). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну повесть, назвав ее «Четыре шага». А начатое в ней повествование продолжил и закончил еще двумя повестями («Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой…»).Так сложился этот роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», который я предлагаю вниманию читателей.»Константин Симонов.

«… Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну книгу – из записок Лопатина, – книгу о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами.Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные друг с другом общим героем маленькие повести («Пантелеев», «Левашов», «Иноземцев и Рындин», «Жена приехала»). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну повесть, назвав ее «Четыре шага». А начатое в ней повествование продолжил и закончил еще двумя повестями («Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой…»).Так сложился этот роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», который я предлагаю вниманию читателей.»Константин Симонов.

«… Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну книгу – из записок Лопатина, – книгу о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами.Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные друг с другом общим героем маленькие повести («Пантелеев», «Левашов», «Иноземцев и Рындин», «Жена приехала»). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну повесть, назвав ее «Четыре шага». А начатое в ней повествование продолжил и закончил еще двумя повестями («Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой…»).Так сложился этот роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», который я предлагаю вниманию читателей.»Константин Симонов.