Священное ремесло. Философские портреты - [49]

Нет, не мог, да и сам вопрос не имеет смысла – можно ли спрашивать у мыслителя о том, чего у него нет? Однако все это в какой-то форме у него было, было и нечто большее, оставшееся за строкой, не вырвавшееся к слову, словно сжатое молчанием. Для Шестова слово изобретено для здешней жизни, оно приковывает человека к преходящему, не пускает к самому важному. Но тогда откуда у нас Библия, молитвы, и тот «гармонический проливень слез» (Мандельштам), который иногда вызывают слова? По странности забыв, что все это произошло еще до грехопадения, он пишет: «Сейчас же после сотворения мира, Бог позвал человека и велел ему дать имена всем тварям. И, когда имена были даны, человек этим отрезал себя от всех истоков жизни»[58]. Значит, пусть не будет имен, и первозданное останется безымянным, не стертым в совместном владении, для каждого своим, непередаваемым? Философия Шестова отказывается делать то, к чему как раз призван философ: именовать новые вещи, открываемые познанием. Эта философия вообще отказывается делать то, к чему она призвана – познавать. Познавать для нее – значит судить, т. е. выносить приговоры по внешним, не имеющим отношения к самому важному признакам. Она отказывается познавать даже себя. «По заповедям Бога познавать себя вовсе не нужно, даже и нельзя»[59]. Но философия, коль скоро она мыслит, видимо, все же не может исполнить эту шестовскую заповедь. Она, пусть и в прикровенной форме, постоянно задается вопросом: откуда она? ради познания какой истины существует? почему истина мыслится ею так, а не иначе? и наконец: может ли она передать ее другим?

«Может ли душа смертного, пробуждающаяся даже от сна и уверовавшая в то, что она имеет высшее предназначение, объяснить другим, что с ней происходит?»[60].

И много раз Шестов отвечает и разъясняет себе и другим: «По самой своей природе тайна такова, что она не может быть открыта, а Истина постигается нами лишь постольку, поскольку мы не желаем овладеть ею, использовать ее для “исторических нужд”, т. е. в пределах единственного известного нам измерения времени. Как только мы захотим открыть тайну или использовать Истину, т. е. сделать тайну явной, а Истину всеобщей и необходимой – хотя бы нами руководило самое возвышенное, самое благородное стремление разделить свое знание с ближним, облагодетельствовать человеческий род и т. п. – мы мгновенно забываем все, что видели в “выхождении”, в “исступлении”, начинаем видеть, “как все” и говорим то, что нужно “всем”. Т. е. та логика, которая делает чудо превращения отдельных “бесполезных” переживаний в общеполезный “опыт” и таким образом создает необходимый для нашего существования прочный и неизменный порядок – убивает Тайну»[61].

«Она (истина) задыхается в тяжких объятиях “самоочевидностей”, дающих достоверность нашему знанию…»[62]

Но коль скоро именно такая – задыхающаяся, не вместимая словом истина, которую ни с кем нельзя разделить, – стала нашим единственным достоянием, то как же было ею и одному-то владеть? Даже приобщившись к ней в «исступлении», как можно было ее сохранить, сделать своей, писать с нею книги? И сколь нелегким делом было, должно быть, мыслить о ней, искать для нее незатертые слова, видеть ее во сне, стараясь не просыпаться… Но здесь все более уверенной становится наша догадка, что само пребывание в этой нерешенности, в этом трудном пробуждении на полпути меж тяжелым сном и чаемой явью было и шестовской истиной и нераскрываемой тайной. И что в самой муке о ней – муке о том, что не дается слову, но мятется в сердце, живет, притаившись «значительнейшее». Но невыразимость истины теряет свою настоящую цену, как только она замыкается на себе самой, превращается в невыразимость ради невыразимости, а не ради той истины, которая не в силах, но все же непременно должна в ней сказаться. Что перетягивает: истина, которую невозможно сказать, или к себе самой обращенная «несказанность» истины? Подлинность философии Шестова взвешивается именно на таких весах.

Или это еще одна, словами Шопенгауэра, «профессорская философия профессоров философии» (и некоторые причуды добавляют к ней лишь ту остроту, что делают ее съедобной в двадцатом веке), философия, которую можно излагать и квалифицировать, и делать объектом критических штудий, или это есть действительно «великая борьба» за неподдельную истину, та борьба, философскую неопределимость которой едва ли можно будет прикрыть привычным скептицизмом или агностицизмом. В чем же больше выявляет себя шестовская истина – в борьбе за себя или же в учении о своей непознаваемости?

«Самоочевидное» склоняет нас ко второму решению. Разве шестовская истина не сознает себя? Сознает – значит судит (и себя оправдывает), сознает – значит судит (и осуждает) других. Пусть даже она и казнит себя самосознанием, и все же не отменяет своих приговоров. Более того: пронзая взглядом своего оппонента, она сама – как бы незаметно и естественно – вбирает в себя как раз самые враждебные его черты. «В сущности шестовская мысль очень деспотична», – отмечает Бердяев в рецензии на одну из последних его книг. То, что Шестов в борьбе с разумом пользуется вовсю его услугами, бросается в глаза всякому (да и ему это ясно), но хуже всего то, что его собственная, неуловимая, ускользающая даже от него самого истина тотчас каменеет, как только оборачивается, чтобы взглянуть на себя. И это реальная, давящая окаменелость: философ словно окован невидимой им истиной, заворожен ее тайной, не в силах и взгляда отвести от незримого. Иногда кажется, что дело не в истине вовсе, а в каком-то застывшем изваянии ее. «Его (Шестова) положительная философия бедна и коротка, – говорится в той же рецензии, – она могла бы вместиться на полстранице»

Читателям, помнящим события литературной жизни СССР, наверняка знакомо имя критика Корнелия Зелинского. Книга «Разговор с отцом» принадлежит перу его сына – священника, религиозного писателя, публициста. Очевидно, что мировоззрение современника Октябрьской революции, коллективизации, сталинских репрессий и взгляд на жизнь человека, родившегося в 1942 году и принявшего сан, мало в чем совпадают. Но любовь важнее идейных разногласий и помогает нам понять, что примирение не означает отмены различий, а является их искуплением, «посильным возмещением в одной жизни того, что было упущено в другой».

Логические трактаты Боэция - характернейший пример рафинированной схоластической логики и силлогистики раннего европейского средневековья. Авторитет Боэция как логика был в Средние века чрезвычайно велик: его имя называли вторым после Аристотеля.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Из предисловия:Необходимость в книге, в которой давалось бы систематическое изложение исторического материализма, давно назрела. Такая книга нужна студентам и преподавателям высших учебных заведении, а также многочисленным кадрам советской интеллигенции, самостоятельно изучающим основы марксистско-ленинской философской науки.Предлагаемая читателю книга, написанная авторским коллективом Института философии Академии наук СССР, представляет собой попытку дать более или менее полное изложение основ исторического материализма.

В условиях сложной геополитической ситуации, в которой сегодня находится Россия, активизация собственного созидательного творчества в самых разных областях становится одной из приоритетных задач страны. Творческая деятельность отдельного гражданина и всего общества может выражаться в выработке национального мировоззрения, в создании оригинальных социально-экономических моделей, в научных открытиях, разработке прорывных технологий, в познании законов природы и общества, в искусстве, в преображении человеком самого себя в соответствии с выбранным идеалом и т.

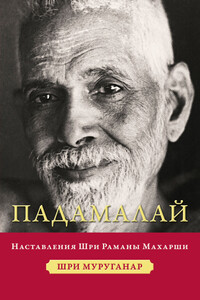

Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.