Свет в окне - [50]

– Шампанского бутылочку, девушка. Полусладкое есть?

– Найдется, – кивнула та. – Закусывать чем будете?

– Икрой, если «найдется», – ее же тоном продолжал Анатолий, – но вначале два коктейля для опоздавших.

Карлушка похолодел, прикидывая, сколько останется от аванса и сможет ли он хоть что-то отдать матери.

– Так вот. Хрен она пойдет, я говорю, – понизив голос, продолжал Анатолий, когда официантка отошла к другому столику. – Жена или не жена, все равно ее по углам обжимать будут. А я, – он придвинулся к Карлу ближе, – я у Зинки первый. И мне не надо, чтоб она других пробовала, понял?

Он продолжал рассказывать о женщинах на судне («ты не подумай, что только у нас так – это везде одинаково, у кого хошь спроси»), о том, как их тискают, принуждают к сожительству; о драках матросов за право обладания все той же буфетчицей (Карлу казалось, что у неизвестной буфетчицы Зинкино лицо); о том, как одна «хорошая девка, слушай, и не виновата совсем, просто так вышло» была списана в иностранном порту для… аборта.

– Она, слушай, че-то себе там сделала, ну и… В общем, кровь хлещет, она не то что работать – на ногах стоять не может. Старший помощник и докапываться не стал: все ясно. Ну и списали. Так ей, слушай, потом еще в пароходстве распиналку устроили: как допустили, да вы отдаете себе отчет… В общем, понеслась душа в рай. А все почему?

Карл смотрел непонимающими глазами.

– Да потому, что за этот аборт надо было валютой платить, вот почему! Списали-то ее на берег в капстране, потому и валютой. А пароходство не любит такие номера. Не инфаркт, понимаешь.

Вернулись девушки; за ними появилась и официантка с подносом.

– Догоняйте, а то шампанское выдохнется, – беззубо посмеивался Анатолий, словно не он только что рассказывал жуткие судовые байки.

Карлушка с любопытством выпил коктейль. То, что он принял за вишенку, оказалось какой-то твердой соленой гадостью.

– Маслина, – снисходительно пояснил Анатолий.

Зинка весело смеялась. Высоко зачесанные надо лбом волосы ей не шли, но Анатолий не сводил с нее влюбленного взгляда. Настя легонько сдувала со лба блестящую челку – челка тут же возвращалась на место, – и смотрела на них, подперев голову рукой. В оркестре, до сих пор бездействующем, раздалось нерешительное треньканье, нарядно звякнули тарелки, и вдруг, с нескольких аккордов, начался вальс – сначала осторожно, под сурдинку, а потом в полную силу.

Анатолий поднялся первым и протянул Зинке руку. За ними, как по команде, одна за другой потянулись другие пары. Карлушка тоже встал и коротко поклонился Насте.

С площадки было видно, что в «предбаннике» толпится народ. Карл смотрел на танцующих и думал, насколько вальс не подходит к этим куцым, узким юбчонкам: юбка должна кружиться, а шлейф лететь за музыкой. Он ощущал рукой Настино тепло, и от этого, вместе с торопливо выпитым коктейлем, кружилась голова. «Давай сядем, у меня голова кружится», – попросила Настя, и он в очередной раз радостно удивился совпадению их мыслей. Тут же мелькнуло, что такие совпадения стали редки, но он прогнал непрошеную мысль; ну и что, что редки, – тем ценнее.

Они вернулись к столику. Вальс продолжался. Настя смотрела на счастливое и гордое Зинкино лицо, на руку Толяна, властно лежащую на ее спине, и с горечью, которую никак не могла прогнать, думала: без пяти минут женатики, все у них ясно. В который раз спросила себя, хотела бы она такого Анатолия – насовсем, на всю жизнь, – ответила стандартным «нет», но легче от этого не стало.

– Двадцать четвертое – это какой день? – спросил Карл.

– Суббота, кажется, – подумав, ответила Настя. – А что?

– Я забыл, во сколько свадьба? – он кивнул на возвращающихся Зинку с Анатолием.

– В двенадцать.

Настя улыбнулась, но горечь усилилась. Какого черта, в самом деле? Вот у Зинки все, как у людей, хотя в университете не учится и… талии нет, зато не будет век сидеть в общаге; через две недели станет женой моряка, а в заграничных тряпках талия не так важна. Зато я, как дура последняя, вернусь на болото. С дипломом.

– Ой, повело меня че-то; Толян закружил совсем, – пожаловалась Зинка. – А ты че на икру надулась, как мышь на крупу? Не боись, не кабачковая!

– Это шампанское на коктейли легло, давайте по икре вдарим, – Анатолий почему-то подмигнул Карлу, – и масло мажь потолще, Зинуля, потолще.

Он ловко подцеплял ножом шарик масла, клал на толстый слой ярко-оранжевые бусины икры и брал следующий кусок. Карлушка попробовал делать точно так же и первым делом уронил на скатерть тяжелое желтое ядрышко масла. «Бутерброд не может сделать по-человечески, – подумала Настя, – да и сам он… не Жерар Филип», – и улыбнулась, потому что недавно кто-то из однокурсниц сказал, что Карлушка похож на Жерара Филипа. Не так уж и похож, глупости; а все равно приятно.

Музыка звучала громче, люди за столиками тоже говорили громче и оживленней, но голоса звучали невнятно, сливались в общий гул.

– Ой, ну отцепись уже, Толян, – говорила Зинка, – не нужно мне твое судно. Была охота менять часы на трусы, будто мне в столовке плохо. Сам будешь башлять, а я на заводе останусь, все ж прописка будет. Правда, инженер?

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

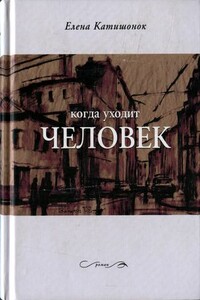

«Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти – все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель», – так отозвалась Дина Рубина о первой книге Елены Катишонок «Жили-были старик со старухой». С той поры у автора вышли еще три романа, она стала популярным писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна», как бы отметившей «толстовский отблеск» на ее прозе. И вот в полном соответствии с яснополянской традицией, Елена Катишонок предъявляет читателю книгу малой прозы – рассказов, повести и «конспекта романа», как она сама обозначила жанр «Счастливого Феликса», от которого буквально перехватывает дыхание.

На заре 30-х годов молодой коммерсант покупает новый дом и занимает одну из квартир. В другие вселяются офицер, красавица-артистка, два врача, антиквар, русский князь-эмигрант, учитель гимназии, нотариус… У каждого свои радости и печали, свои тайны, свой голос. В это многоголосье органично вплетается голос самого дома, а судьбы людей неожиданно и странно переплетаются, когда в маленькую республику входят советские танки, а через год — фашистские. За страшный короткий год одни жильцы пополнили ряды зэков, другие должны переселиться в гетто; третьим удается спастись ценой рискованных авантюр.

Действие новой семейной саги Елены Катишонок начинается в привычном автору городе, откуда простирается в разные уголки мира. Новый Свет – новый век – и попытки героев найти своё место здесь. В семье каждый решает эту задачу, замкнутый в своём одиночестве. Один погружён в работу, другой в прошлое; эмиграция не только сплачивает, но и разобщает. Когда люди расстаются, сохраняются и бережно поддерживаются только подлинные дружбы. Ян Богорад в новой стране старается «найти себя, не потеряв себя». Он приходит в гости к новому приятелю и находит… свою судьбу.

«Поэзии Елены Катишонок свойственны удивительные сочетания. Странное соседство бытовой детали, сказочных мотивов, театрализованных образов, детского фольклора. Соединение причудливой ассоциативности и строгой архитектоники стиха, точного глазомера. И – что самое ценное – сдержанная, чуть приправленная иронией интонация и трагизм высокой лирики. Что такое поэзия, как не новый “порядок слов”, рождающийся из известного – пройденного, прочитанного и прожитого нами? Чем более ценен каждому из нас собственный жизненный и читательский опыт, тем более соблазна в этом новом “порядке” – новом дыхании стиха» (Ольга Славина)

Казалось, что время остановилось, а сердца перестали биться… Родного дома больше нет. Возвращаться некуда… Что ждет их впереди? Неизвестно? Долго они будут так плутать в космосе? Выживут ли? Найдут ли пристанище? Неизвестно…

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

Жизнь – это чудесное ожерелье, а каждая встреча – жемчужина на ней. Мы встречаемся и влюбляемся, мы расстаемся и воссоединяемся, мы разделяем друг с другом радости и горести, наши сердца разбиваются… Красная записная книжка – верная спутница 96-летней Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ей ее на десятилетие. Эта книжка – ее сокровищница, она хранит память обо всех удивительных встречах в ее жизни. Здесь – ее единственное богатство, ее воспоминания. Но нет ли в ней чего-то такого, что может обогатить и других?..

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.

С тех пор, как автор стихов вышел на демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию, противопоставив свою совесть титанической громаде тоталитарной системы, утверждая ценности, большие, чем собственная жизнь, ее поэзия приобрела особый статус. Каждая строка поэта обеспечена «золотым запасом» неповторимой судьбы. В своей новой книге, объединившей лучшее из написанного в период с 1956 по 2010-й гг., Наталья Горбаневская, лауреат «Русской Премии» по итогам 2010 года, демонстрирует блестящие образцы русской духовной лирики, ориентированной на два течения времени – земное, повседневное, и большое – небесное, движущееся по вечным законам правды и любви и переходящее в Вечность.

«Травля» — это история о том, что цинизм и ирония — вовсе не универсальная броня. Герои романа — ровесники и современники автора. Музыканты, футболисты, журналисты, политтехнологи… Им не повезло с эпохой. Они остро ощущают убегающую молодость, может быть, поэтому их диалоги так отрывочны и закодированы, а их любовь не предполагает продолжения... «Травля — цепная реакция, которая постоянно идет в нашем обществе, какие бы годы ни были на дворе. Реакцию эту остановить невозможно: в романе есть вставной фрагмент антиутопии, которая выглядит как притча на все времена — в ней, как вы догадываетесь, тоже травят».

Этот роман – «собранье пестрых глав», где каждая глава названа строкой из Пушкина и являет собой самостоятельный рассказ об одном из героев. А героев в романе немало – одаренный музыкант послевоенного времени, «милый бабник», и невзрачная примерная школьница середины 50-х, в душе которой горят невидимые миру страсти – зависть, ревность, запретная любовь; детдомовский парень, физик-атомщик, сын репрессированного комиссара и деревенская «погорелица», свидетельница ГУЛАГа, и многие, многие другие. Частные истории разрастаются в картину российской истории XX века, но роман не историческое полотно, а скорее многоплановая семейная сага, и чем дальше развивается повествование, тем более сплетаются судьбы героев вокруг загадочной семьи Катениных, потомков «того самого Катенина», друга Пушкина.

Роман «Время обнимать» – увлекательная семейная сага, в которой есть все, что так нравится читателю: сложные судьбы, страсти, разлуки, измены, трагическая слепота родных людей и их внезапные прозрения… Но не только! Это еще и философская драма о том, какова цена жизни и смерти, как настигает и убивает прошлое, недаром в названии – слова из Книги Екклесиаста. Это повествование – гимн семье: объятиям, сантиментам, милым пустякам жизни и преданной взаимной любви, ее единственной нерушимой основе. С мягкой иронией автор рассказывает о нескольких поколениях питерской интеллигенции, их трогательной заботе о «своем круге» и непременном культурном образовании детей, любви к литературе и музыке и неприятии хамства.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)